流れ図で業務を可視化

ITを学びたい

先生、「流れ図」って具体的にどんなものですか? 何のために使うんですか?

IT専門家

流れ図は、プログラムなどの手順や処理の流れを図を使って分かりやすく表したものです。プログラムを作る前に、どんな順番で処理を進めるかを整理したり、作ったプログラムが正しく動くかを確認したりするために使います。

ITを学びたい

図で表すんですね。どんな図なんですか?記号とか決まっているんですか?

IT専門家

はい、処理の種類に応じて様々な記号が決まっています。例えば、開始や終了を表す丸や、処理を表す四角、判断を表すひし形などがあります。これらを線でつないで流れを表します。流れ図を使うことで、複雑な処理も視覚的に理解しやすくなります。

流れ図とは。

「情報技術」に関する言葉である「流れ図」(図式化された手順の表現。つまり、流れ図)について

流れ図とは

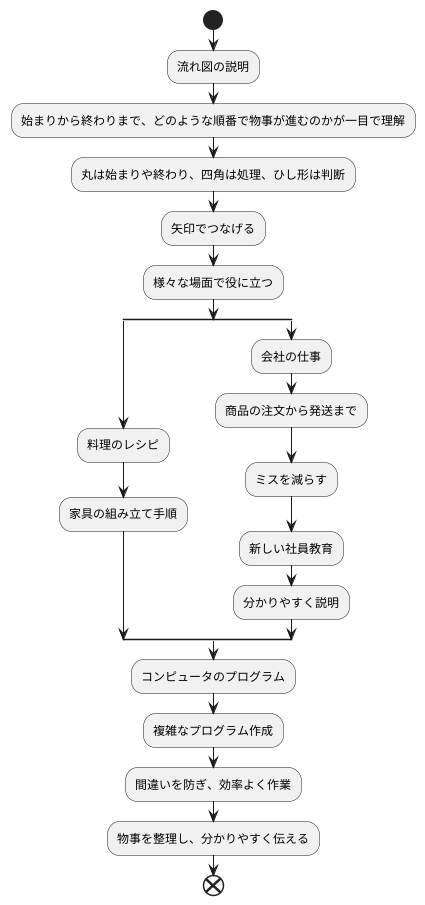

流れ図は、物事の手順や処理の流れを図を使って分かりやすく示したものです。まるで道案内の地図のように、始まりから終わりまで、どのような順番で物事が進むのかが一目で理解できます。

流れ図を作るには、いくつかの決まった図形と矢印を使います。例えば、丸は始まりや終わりを表し、四角は処理を表し、ひし形は判断を表します。これらの図形を矢印でつなげることで、物事がどのように進んでいくのかを示します。

流れ図は、様々な場面で役に立ちます。例えば、料理のレシピを流れ図で表すと、どの材料をどの順番で使うのかが分かりやすくなります。また、家具の組み立て手順を流れ図で表すと、どの部品をどの順番で組み合わせるのかが分かりやすくなります。

会社の仕事でも流れ図はよく使われます。例えば、商品の注文を受けてから発送するまでの一連の作業を流れ図にすると、それぞれの担当者が自分の仕事の内容を理解しやすくなり、ミスを減らすことができます。また、新しい社員に仕事のやり方を教える時にも、流れ図を使うと分かりやすく説明できます。

流れ図は、コンピュータのプログラムを作る際にも重要です。プログラムは、コンピュータにさせたい仕事を順番に書いた命令書のようなものです。複雑なプログラムを作る時は、流れ図を使って処理の流れを整理してからプログラムを書くと、間違いを防ぎ、効率よく作業を進めることができます。このように、流れ図は、物事を整理し、分かりやすく伝えるための便利な道具です。

流れ図の種類

処理の流れを図式化したもの、すなわち流れ図には、いくつかの種類があります。それぞれの流れ図の特徴を理解することで、目的に合った図を作成し、より効果的に処理内容を伝えることができます。

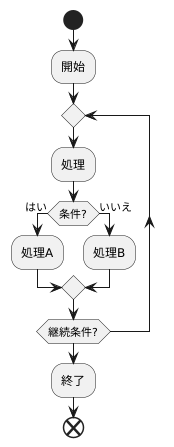

まず、順次処理型の流れ図は、上から下へ、順番に処理が進む様子を表すものです。例えば、商品の注文から発送までの手順を示す場合などに用います。この流れ図は、各処理が直線的につながっているため、処理の流れを把握しやすいという利点があります。複雑な条件分岐や繰り返しがないため、初めて流れ図を見る人にも理解しやすいでしょう。

次に、条件分岐型の流れ図は、特定の条件に基づいて処理を分岐させる場合に役立ちます。例えば、会員かどうかで送料が変わる場合、会員であるかどうかの条件によって処理を分けます。この流れ図では、ひし形を使って分岐点を表し、条件が満たされる場合と満たされない場合で異なる処理を記述します。これにより、条件に応じた処理の流れを明確に示すことができます。

そして、反復処理型の流れ図は、同じ処理を繰り返し実行する状況を表すものです。例えば、商品の在庫数を毎日確認する場合、在庫確認という処理を毎日繰り返します。この流れ図では、繰り返しの開始と終了を明確に示し、繰り返す条件や回数を記述することで、処理の全体像を分かりやすく示します。

最後に、これらの流れ図は、単独で用いられるだけでなく、組み合わせて使用されることも多くあります。例えば、条件分岐の中に反復処理が含まれる場合などです。状況に応じて適切な流れ図の種類を選択、あるいは組み合わせることで、複雑な処理であっても分かりやすく表現することが可能です。

| 流れ図の種類 | 特徴 | 用途例 |

|---|---|---|

| 順次処理型 | 上から下へ順番に処理が進む。各処理が直線的につながっているため、処理の流れを把握しやすい。複雑な条件分岐や繰り返しがないため、初めて流れ図を見る人にも理解しやすい。 | 商品の注文から発送までの手順 |

| 条件分岐型 | 特定の条件に基づいて処理を分岐させる。ひし形を使って分岐点を表し、条件が満たされる場合と満たされない場合で異なる処理を記述する。 | 会員かどうかで送料が変わる場合 |

| 反復処理型 | 同じ処理を繰り返し実行する。繰り返しの開始と終了を明確に示し、繰り返す条件や回数を記述する。 | 商品の在庫数を毎日確認する場合 |

流れ図の記号

処理の流れを図で表す「流れ図」は、手順を分かりやすく示すための有力な道具です。流れ図を作る際には、いくつかの決まった図形を使います。これらの図形は世界共通で、国際標準化機構(国際的な規格を決める組織)で定められています。誰でも同じように理解できるようにするためです。

まず、物事の始まりと終わりを示すには、楕円形の図形を使います。「開始」や「終了」といった言葉とともに使われます。次に、具体的な作業や処理を表す場合には、長方形の図形を使います。例えば、「計算をする」や「データを送る」といった処理内容を長方形の中に書き込みます。そして、条件によって処理が分かれる場合は、ひし形の図形を使います。「はい」か「いいえ」で答えられる質問をひし形の中に書き、そこから流れが分岐します。データの入力や出力を行う処理には、平行四辺形の図形を使います。例えば、「キーボードからデータを入力」や「画面に結果を表示」といった処理内容を平行四辺形の中に書き込みます。

これらの図形に加えて、矢印も重要な要素です。矢印は、処理が進む順番を示します。図形と図形を矢印でつなぐことで、どの処理からどの処理へと進むのかが一目で分かるようになります。矢印の向きを明確にすることで、処理の流れが複雑になっても、混乱することなく理解しやすくなります。

複雑な処理を図示する場合は、図形や矢印を整理し、見やすく配置することが大切です。図形同士が重ならないように配置したり、矢印が交差しないように工夫することで、流れ図がより分かりやすくなります。また、処理の内容を簡潔に書くことも重要です。必要に応じて、注釈を加えることもできますが、あまり多くの情報を詰め込みすぎると、かえって分かりにくくなるので注意が必要です。

流れ図作成の利点

物事の手順や仕組みを図で表すことは、複雑な内容を分かりやすく伝える上で大きな力を発揮します。例えば、文章だけで手順を説明しようとすると、どうしても長くなってしまったり、読んでいる人が混乱してしまったりすることがあります。しかし、流れ図を使うことで、一目で処理の流れやそれぞれの関係性が理解できるようになります。まるで地図を見るように、全体像を把握しながら、各ステップの詳細を確認することができるのです。

これは、様々な場面で役立ちます。例えば、チーム内で仕事の内容を共有する場合、流れ図を使うことで、全員が同じ認識を持つことができ、スムーズな連携が可能になります。また、お客様にサービス内容を説明する場合にも、流れ図を使うことで、複雑な内容でも理解しやすくなり、満足度向上に繋がります。さらに、新入社員への研修など、教育の場面でも、流れ図は学習効果を高める上で非常に有効な手段となります。

流れ図を作成する過程自体にも大きなメリットがあります。図に起こそうとすると、手順の抜けや漏れ、あるいは非効率な部分に気づくことができます。文章だけで考えているだけでは見落としがちな問題点も、視覚化することで早期に発見し、改善につなげることが可能になります。これは、業務の効率化や質の向上に大きく貢献します。

さらに、一度作成された流れ図は、将来においても貴重な資料となります。過去の記録を振り返り、分析することで、新たな改善策を見出すことができます。また、システム開発などの場面でも、既存業務の流れを把握するために流れ図が役立ちます。このように、流れ図は現在だけでなく未来にも役立つ、価値ある資産と言えるでしょう。

| 流れ図のメリット | 説明 |

|---|---|

| 理解度の向上 | 複雑な手順や仕組みを視覚的に表現することで、一目で全体像と詳細を把握できる。文章で説明するよりも理解しやすく、混乱を防ぐ。 |

| 円滑なコミュニケーション | チーム内での情報共有や顧客への説明において、共通の認識を持ちやすく、スムーズな連携や満足度向上に繋がる。 |

| 学習効果の向上 | 新入社員研修などで、視覚的な教材として活用することで、学習内容の理解と定着を促進する。 |

| 業務改善の促進 | 流れ図を作成する過程で、手順の抜け漏れや非効率な部分に気づき、早期に問題点を発見し改善につなげることができる。 |

| 将来的な資産 | 過去の記録として残り、将来の分析や改善策の検討、システム開発時の現状把握などに役立つ。 |

流れ図作成の注意点

図を用いて作業や手順の流れを視覚的に表すことは、物事を整理し、分かりやすく伝える上で非常に役立ちます。しかし、その図を作成する際にはいくつか注意すべき点があります。まず何よりも図を作成する目的を明確にすることが大切です。誰にどのような情報を伝えたいのかをしっかりと意識することで、受け手に意図が伝わる図を作成することができます。例えば、専門家向けに作成するのであれば、専門用語を用いても問題ありませんが、そうでない場合は、誰にでも理解できる言葉を選ぶ必要があります。

次に、図で用いる記号を正しく使うことも重要です。開始や終了、判断や処理といった様々な工程を表す記号はそれぞれ決まった形があります。誤った記号を用いると、図の意味が正しく伝わらなくなってしまいます。図を作成する際には、記号の意味をきちんと理解し、適切に使い分けましょう。

また、図があまり複雑になりすぎないように注意することも必要です。多くの記号や矢印で複雑に構成された図は、かえって分かりにくくなってしまいます。図が見づらくなってしまう場合は、複数の図に分割するなどして、簡潔で分かりやすい表現を心がけましょう。それぞれの図に適切なタイトルを付けることで、内容の把握も容易になります。

さらに、作成した図は定期的に見直し、必要に応じて更新することが重要です。業務内容や手順に変更があった場合は、図の内容もそれに合わせて更新しなければなりません。古くなった情報に基づいた図は、誤解や混乱の原因となる可能性があります。常に最新の情報を反映した図を維持することで、円滑な情報共有に繋がるのです。

| 図を作成する上での注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 目的を明確にする | 誰に、何を伝えたいかを意識する。専門家向けか、そうでないかで用語を使い分ける。 |

| 記号を正しく使う | 開始、終了、判断、処理などの記号を適切に使い分ける。 |

| 複雑になりすぎない | 多くの記号や矢印で複雑にならないように、複数の図に分割するなどして簡潔で分かりやすくする。 |

| 定期的な見直しと更新 | 業務内容や手順の変更に合わせて図を更新し、常に最新の情報を反映させる。 |

流れ図作成ツール

仕事の手順や考え方の道筋を図で表す「流れ図」。その作成を助ける様々な道具があります。まず、流れ図を作るためだけの特別な道具があります。他に、文章を書くための道具や、発表資料を作るための道具の中にも、流れ図を作る機能を持つものがあります。また、費用が掛からず、誰でも使える道具として、インターネット上で使えるものもたくさんあります。これらの道具を使えば、誰でも手軽に流れ図を作ることが出来ます。

これらの道具は、図形や矢印を置く作業を簡単にしてくれます。また、作った流れ図を他の人と見せ合ったり、一緒に編集したりする機能を持つ道具もあります。複数人で流れ図を作る場合は、このような機能を持つ道具を使うと、仕事の効率が上がります。

どのような道具を使うかは、作る流れ図の目的によって選びましょう。例えば、簡単な流れ図で十分な場合は、インターネット上で無料で使える道具で十分です。しかし、複雑な流れ図を作る場合や、複数人で一緒に編集する必要がある場合は、流れ図を作るためだけの特別な道具を使った方が良いでしょう。目的に合った道具を使うことで、流れ図作りがよりスムーズになります。

最近では、図形同士を線でつなぐと、自動的に線の長さを調整してくれたり、図形の中身に合わせて図形の大きさを変えてくれたりする、便利な機能を持つ道具も増えています。また、作った流れ図を様々な形式で保存できる機能も便利です。例えば、画像形式や文書形式などで保存することで、他の資料に簡単に貼り付けることができます。

流れ図作成の道具は日々進化しています。自分に合った道具を見つけて、より分かりやすく、見やすい流れ図を作りましょう。

| 種類 | 特徴 | 利点 | 適切な場面 |

|---|---|---|---|

| 専用ツール | 流れ図作成に特化 | 高機能、共同編集機能を持つものも存在 | 複雑な流れ図、複数人での編集 |

| 汎用ツール (ワープロソフト、プレゼンソフトなど) |

文章作成、発表資料作成など、他の機能も持つ | 手軽に利用可能 | 簡単な流れ図 |

| Webサービス | インターネット上で利用可能、無料のものも多い | 手軽に利用可能、費用がかからない | 簡単な流れ図 |