誰もが使いやすい情報技術を目指して

ITを学びたい

「アクセシビリティ」ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

IT専門家

簡単に言うと、色んな人が製品やサービスを楽に使えるようにするっていう考え方のことだよ。例えば、目の不自由な人がウェブサイトの内容を音声で聞けるようにしたり、高齢者の方が文字を大きく表示できるようにしたりすることだね。

ITを学びたい

なるほど。ウェブサイトだけじゃなくて、他のものにも当てはまるんですか?

IT専門家

そうだね。例えば、車いすの人が使えるようにスロープを設置したり、操作ボタンを大きく分かりやすくしたりするのもアクセシビリティの取り組みの一つと言えるね。

accessibilityとは。

情報技術において、『アクセシビリティ』とは、障がいのある方やご高齢の方も含めた、様々な人が製品やサービス、システムを簡単に利用できることを指します。また、どれくらい利用しやすいかという度合いのことも指します。アクセシビリティは『近づきやすさ』という意味を持つ言葉です。インターネット上のウェブサイトでは、文字の大きさや色使いを見やすくしたり、音声など別の方法で情報を伝えたりすることを特に『ウェブアクセシビリティ』と言います。

はじめに

情報技術は、今の世の中において、なくてはならないものとなっています。仕事や勉強、買い物、遊び、そして人と人との繋がりまで、あらゆる場面で情報技術が使われています。情報技術の進歩は、私たちの生活を便利で豊かにする一方で、すべての人がその恩恵を等しく受けられているわけではありません。身体的な障害や年を重ねることによる衰えなどによって、情報技術の利用に苦労している人々もいます。

すべての人が情報技術の恩恵を等しく受けられるようにするためには、アクセシビリティへの配慮が欠かせません。アクセシビリティとは、製品やサービス、仕組みなどが、障害者や高齢者を含む多くの人にとって、どれくらい簡単に利用できるかを示す考え方です。例えば、ウェブサイトで言えば、文字の大きさや色のコントラストを調整できる機能や、音声読み上げ機能などがアクセシビリティの向上に繋がります。また、公共施設で言えば、入り口にスロープを設置したり、エレベーターを設置したりすることもアクセシビリティ向上のための取り組みです。

情報技術におけるアクセシビリティの具体的な取り組みとして、音声認識技術や画面読み上げソフト、点字ディスプレイなどが挙げられます。音声認識技術は、キーボードを使わずに音声で文字を入力することを可能にし、画面読み上げソフトは、画面に表示されている文字を読み上げてくれます。点字ディスプレイは、画面上の情報を点字で表示することで、視覚障害のある人が情報にアクセスすることを可能にします。

アクセシビリティを向上させることは、単に一部の人々の利便性を向上させるだけでなく、社会全体の利益にも繋がります。例えば、高齢者が使いやすい製品やサービスが増えれば、高齢者の社会参加が促進され、労働力人口の減少という社会問題の解決に貢献することができます。また、障害者が情報技術を利用できるようになれば、新しい仕事や学習の機会が生まれ、社会全体がより豊かになるでしょう。

誰もが情報技術の恩恵を享受できる社会を実現するためには、私たち一人ひとりがアクセシビリティの重要性を認識し、アクセシビリティ向上のための取り組みを支援していく必要があります。

| 情報技術の現状 | 課題 | 解決策 | 具体的な取り組み | アクセシビリティ向上の効果 |

|---|---|---|---|---|

| 生活のあらゆる場面で利用 | 情報技術の恩恵をすべての人が等しく受けられていない | アクセシビリティへの配慮 | 音声認識技術、画面読み上げソフト、点字ディスプレイ |

|

| 身体的障害や加齢による衰えで利用に苦労する人がいる | 製品・サービス・仕組みを障害者・高齢者を含む多くの人にとって使いやすくする | ウェブサイト:文字サイズ・色のコントラスト調整機能、音声読み上げ機能 公共施設:スロープ、エレベーター |

誰もが情報技術の恩恵を享受できる社会の実現 |

アクセシビリティの必要性

誰もが等しく情報にアクセスし、社会に参加できる環境を作ることは、現代社会において非常に重要です。これを可能にするための鍵となるのが、情報技術における『使いやすさ』への配慮、つまりアクセシビリティです。アクセシビリティとは、年齢、障害の有無、使用する機器の種類などに関わらず、誰もが等しく情報技術を利用できるようにするための工夫のことを指します。

アクセシビリティは、特定の困難を抱える人々のためだけのものではありません。例えば、目の見えにくい方が音声読み上げ機能を使って情報を理解できるようにすることはもちろん重要です。それと同時に、高齢の方が大きな文字設定で画面を見やすくしたり、手が不自由な方が音声入力で文字を入力したりできるようにすることも、アクセシビリティの重要な側面です。

アクセシビリティの向上は、すべての人にとって、より良い社会を実現するための重要な要素です。情報技術は、現代社会において欠かせないものとなっています。誰もが等しく情報技術を利用できるようになれば、学習の機会、仕事の機会、社会とのつながりなど、様々な機会が平等に提供されます。これは、社会全体の活性化にもつながります。

さらに、アクセシビリティを考慮した設計は、結果的に多くの利用者にとって使いやすいデザインにつながることも少なくありません。例えば、音声入力機能は、手が不自由な方だけでなく、家事で手が離せない時や、運転中に文字を入力したい時など、様々な状況で役立ちます。また、コントラストの高い配色や、シンプルで見やすい画面構成は、目の見えにくい方だけでなく、すべての人にとって見やすいものです。このように、アクセシビリティは、特定の人々だけでなく、すべての人にとって使いやすい、より良い情報技術を実現するための重要な考え方です。

| アクセシビリティの目的 | 具体的な例 | 誰にとってのメリット? |

|---|---|---|

| 情報へのアクセスと社会参加の平等化 | 音声読み上げ機能、大きな文字設定、音声入力 | 目の見えにくい方、高齢の方、手が不自由な方など |

| すべての人にとってより良い社会の実現 | 学習、仕事、社会とのつながりの機会均等 | 社会全体 |

| より使いやすいデザイン | 音声入力、高コントラスト配色、シンプルで見やすい画面構成 | すべての人 |

具体的な取り組み

誰もが情報技術の恩恵を等しく受けられるように、様々な工夫が凝らされています。特に、誰もが使いやすい形での情報提供は大変重要です。

例えば、誰もが使えるように設計された網頁では、様々な配慮がなされています。画像には、画像の内容を音声で伝える説明文が添えられています。これにより、目の不自由な方も、音声読み上げ機器を使って網頁の内容を理解することができます。また、文字入力装置だけでも網頁の操作ができるように設計されています。これは、腕の動きに不自由がある方にとって大きな助けとなります。

加えて、色の見え方が異なる方にも配慮した工夫がされています。色の区別がつきにくい方でも情報が正しく伝わるように、色の組み合わせやコントラストに注意が払われています。

様々な機能を持つ道具作りにも、同じような心遣いが見られます。音声で操作できる機能は、文字入力が難しい方にとって非常に便利です。画面上の文字や絵を大きく表示する機能は、目の見えにくい方が内容を理解する上で役立ちます。また、点字で表示する装置に対応した道具は、目の見えない方にとって情報技術の利用を可能にする重要な役割を果たします。

このように、情報技術の世界では、誰もが情報にアクセスし、活用できるよう、様々な取り組みが行われています。これらの工夫によって、より多くの人が技術の進歩による恩恵を享受し、社会参加の機会を広げることができるのです。

| 対象者 | Webページにおける工夫 | 道具における工夫 |

|---|---|---|

| 目の不自由な方 | 画像に音声説明を付加 | 点字表示装置への対応 |

| 目の見えにくい方 | 色の組み合わせ、コントラストに配慮 | 画面の文字・絵を大きく表示 |

| 腕の動きに不自由な方 | 文字入力装置のみで操作可能 | 音声操作機能 |

| 色の見え方が異なる方 | 色の組み合わせ、コントラストに配慮 | – |

ウェブアクセシビリティ

誰もが等しく情報にアクセスし、サービスを利用できる社会の実現に向けて、特にインターネットの世界では「ウェブアクセシビリティ」への関心が高まっています。これは、高齢者や障害を持つ方々を含むすべての人が、ウェブサイトで提供される情報や機能を不自由なく利用できるようにすることを目指す考え方です。

ウェブアクセシビリティを実現するためには、ウェブサイトを作る側の意識改革と技術的な対応の両方が必要不可欠です。まず、ウェブサイト制作者はアクセシビリティの重要性を深く理解し、誰もが使いやすいウェブサイトを作るという責任を持つ必要があります。そのためには、アクセシビリティに関する知識を学び、それを実践に活かす努力が求められます。

技術的な側面では、ウェブサイトを設計・開発する際に、世界共通の指針である「ウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン」(WCAG)に沿うことが重要です。WCAGは、ウェブコンテンツをアクセシブルにするための具体的な技術基準を定めており、適合レベルA、AA、AAAの三段階に分かれています。レベルAは最低限満たすべき基準であり、レベルAAAは最も高い水準のアクセシビリティを示します。ウェブサイト制作者は、目指すべき適合レベルを定め、それに合わせたウェブサイト作りに取り組むべきです。

例えば、視覚に障害のある利用者のために、画像には代替テキストを用意する、音声読み上げソフトに対応したコンテンツを作成するなどの工夫が必要です。また、キーボードのみで操作できるようにすることで、マウスが使えない人でもウェブサイトを閲覧できるようにする配慮も大切です。

アクセシビリティへの配慮は、単に一部の人々のためだけのものではなく、すべての利用者にとって使いやすいウェブサイトを実現するための重要な要素です。誰もが快適に利用できるウェブサイトは、より多くの人々に情報を届け、サービスを提供することにつながり、社会全体の利益につながります。

| 視点 | 内容 |

|---|---|

| 背景 | 情報アクセス・サービス利用の平等化を目指す中で、ウェブアクセシビリティへの関心が高まっている。 |

| 目的 | 高齢者・障害者を含むすべての人がウェブサイトの情報・機能を不自由なく利用できるようにする。 |

| 必要事項 | ウェブサイト制作者の意識改革と技術的対応。制作者はアクセシビリティの重要性を理解し、使いやすいウェブサイトを作る責任を持つ。 |

| 技術基準 | WCAG(ウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン)に沿う。レベルA(最低限)、AA、AAA(最高水準)の三段階。 |

| 技術的対応例 | 画像に代替テキスト、音声読み上げソフト対応、キーボードのみ操作可能にするなど。 |

| 意義 | 一部の人々だけでなく、全利用者にとって使いやすいウェブサイトの実現。情報伝達・サービス提供の拡大、社会全体の利益につながる。 |

今後の展望

情報技術は、常に変化し進んでいます。そのため、誰もが情報にアクセスし利用できる環境を作るための取り組みも、変化に対応し続けなければなりません。近年、人工知能や仮想現実、拡張現実といった新しい技術が次々と現れています。これらの技術を、障がいのある人もない人も等しく利用できるよう、研究開発を進めることが重要です。

人工知能は、音声認識や画像認識といった技術を通して、障がいのある人の日常生活を支援する可能性を秘めています。例えば、音声認識技術を活用すれば、文字入力が難しい人でも簡単に文章を作成できるようになります。また、画像認識技術を活用すれば、視覚に障がいのある人に周囲の状況を音声で伝えることができます。仮想現実や拡張現実は、現実世界では体験が難しいことを仮想空間で体験できる技術です。これらの技術を活用すれば、身体的な障がいがある人でも、スポーツや旅行などを仮想的に体験できるようになります。

新しい技術を開発するだけでなく、それらを誰もが使いやすいように設計することも重要です。例えば、ウェブサイトやアプリケーションを開発する際には、音声読み上げ機能やキーボード操作への対応など、アクセシビリティに配慮した設計が必要です。また、アクセシビリティに関する教育や啓発活動も重要です。学校教育や企業研修などを通して、アクセシビリティの重要性や具体的な方法について学ぶ機会を増やす必要があります。

アクセシビリティへの取り組みは、一部の人々のためだけのものではなく、社会全体にとって有益なものです。高齢者や一時的に障がいのある人、外国人など、様々な人が情報技術をより快適に利用できるようになります。誰もが情報技術の恩恵を受けられる社会を実現するために、技術開発、環境整備、教育啓発など、多角的な視点からアクセシビリティへの取り組みを推進していく必要があります。

| テーマ | 具体的な技術 | 目的/効果 |

|---|---|---|

| 情報技術を活用したアクセシビリティ向上 | 人工知能(音声認識、画像認識) |

|

| 仮想現実/拡張現実 | 身体障がい者の仮想体験(スポーツ、旅行など) | |

| アクセシビリティのための設計 | 音声読み上げ機能、キーボード操作対応など | 誰もが使いやすいウェブサイト/アプリケーション |

| アクセシビリティのための教育啓発 | 学校教育、企業研修 | アクセシビリティの重要性と具体的な方法の理解促進 |

| アクセシビリティの意義 | – |

|

まとめ

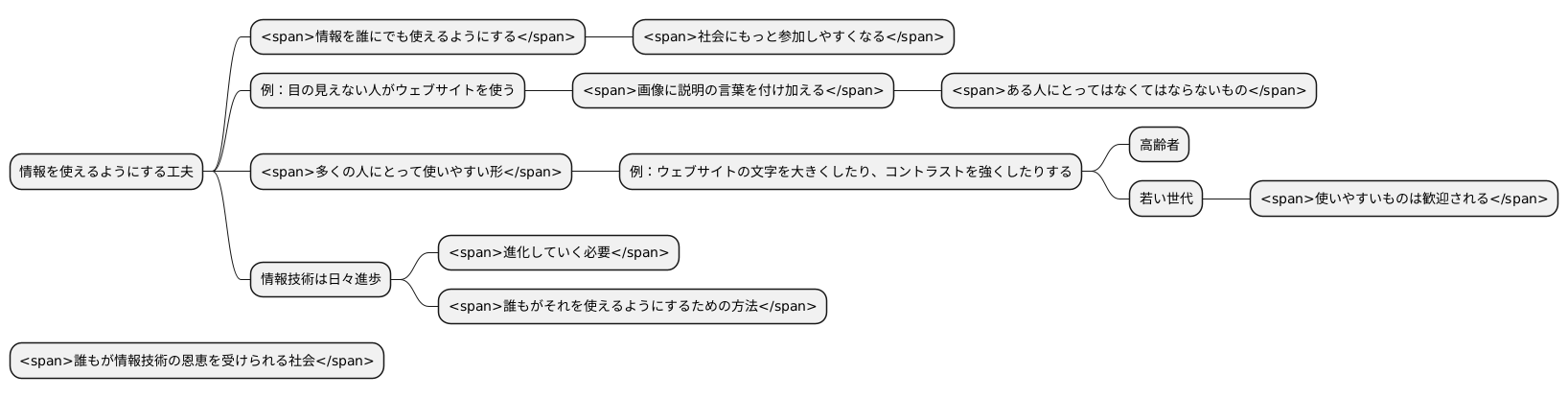

情報を誰にでも使えるようにすることは、今とても大切な考えです。この考え方を「情報を使えるようにする工夫」と呼ぶとすると、この工夫を取り入れることで、体の不自由な人やお年寄りも情報技術の恩恵を受けることができます。そして、社会にもっと参加しやすくなるでしょう。

例えば、目の見えない人がウェブサイトを使う時、音声読み上げソフトを使います。もし、ウェブサイトに画像だけで説明がなく、文字情報がないと、その情報は読み上げられず、内容を理解することができません。しかし、画像に説明の言葉を付け加えるだけで、目の見えない人もウェブサイトの内容を理解できるようになります。このように、「情報を使えるようにする工夫」は、ある人にとってはなくてはならないものなのです。

また、「情報を使えるようにする工夫」は、多くの人にとって使いやすい形につながります。例えば、ウェブサイトの文字を大きくしたり、コントラストを強くしたりすることは、目の悪い人だけでなく、小さな画面で見ている人や明るい場所で使っている人にも見やすくなります。高齢者だけでなく、若い世代にとっても、使いやすいものは歓迎されるでしょう。

情報技術は日々進歩しています。それに伴い、「情報を使えるようにする工夫」も進化していく必要があります。新しい技術が出てくるたびに、誰もがそれを使えるようにするための方法を考えなければなりません。

誰もが情報技術の恩恵を受けられる社会を作るために、私たち一人ひとりが「情報を使えるようにする工夫」について考え、できることから取り組んでいくことが大切です。そうすることで、より良い社会を築いていけるのではないでしょうか。