見た目と操作感の重要性

ITを学びたい

先生、「look and feel(ルック・アンド・フィール)」って言葉がよく使われますが、具体的にどういう意味でしょうか?

IT専門家

そうだね。「見た目と使い勝手」という意味だよ。例えば、パソコンの画面でいうと、アイコンのデザインや画面の色使いといった見た目と、マウスで操作したときの反応やメニューの使いやすさといった使い勝手の両方を合わせた全体の印象を指すんだ。

ITを学びたい

なるほど。見た目と使い勝手全体のことなんですね。具体例で教えてもらえますか?

IT専門家

例えば、ある会社のアプリは、全体的に丸みを帯びたデザインで、パステルカラーを基調としていて、操作するときのアニメーションも可愛らしい。これがそのアプリのlook and feelだね。別の会社のアプリは、直線的なデザインで、色はモノトーンで、操作もシンプルで機能的。これもまた、そのアプリ独自のlook and feelと言えるんだ。

look and feelとは。

情報技術の用語で『見た目と使い勝手』というものがあります。これは、パソコンやスマホのアプリなどの操作画面のデザイン、色、配置、文字の形といった見た目と、メニューやボタン、操作したときの反応といった使い勝手の全体的な印象を指します。略して『見た目使い勝手』と書くこともあります。

見た目と操作感とは

私たちは毎日、機械を使う上で、画面の見た目や操作のしやすさをとても大切に感じています。毎日使うものだからこそ、使いやすくて、見ていて心地よいものであるべきです。この見た目と操作感を合わせて表現する言葉がありますが、ここでは見た目と操作感という言葉で説明します。具体的に言うと、画面の模様や色使い、文字の種類や大きさ、ボタンの位置、項目表の構成、そして操作したときの反応などが含まれます。これらがうまく組み合わさることで、快適な操作性と見た目への満足感が得られます。

見た目と操作感が良いと、作業の効率が上がったり、使うこと自体が楽しくなったりする効果も期待できます。例えば、整理された画面構成と分かりやすい操作方法は、目的の作業にすぐに取り掛かることができ、作業時間を短縮できます。また、美しいデザインや心地よい反応は、使う人の気持ちを高め、作業への意欲を高めるでしょう。

反対に、見た目と操作感が悪いと、操作に迷ったり、負担を感じたり、最悪の場合、使うこと自体をやめてしまうかもしれません。例えば、ごちゃごちゃした画面構成や分かりにくい操作方法は、目的の作業を見つけるだけでも一苦労です。また、反応が遅かったり、エラー表示が分かりにくかったりすると、大きな負担となり、使う気をなくしてしまうでしょう。そのため、仕組みを作る上では、見た目と操作感をしっかりと設計することが非常に重要です。使う人の立場に立って、分かりやすく、快適で、楽しいと思えるような設計を心がける必要があります。見た目と操作感は、ただ単に見た目を美しくしたり、操作を簡単にするだけでなく、使う人の気持ちや作業効率にも大きな影響を与える重要な要素です。

| 項目 | 良い点 | 悪い点 |

|---|---|---|

| 見た目と操作感 | 作業効率向上、使用感向上、満足感向上、作業意欲向上 | 操作に迷う、負担を感じる、使用中止の可能性 |

| 具体例 | 整理された画面構成、分かりやすい操作方法、美しいデザイン、心地よい反応 | ごちゃごちゃした画面構成、分かりにくい操作方法、遅い反応、分かりにくいエラー表示 |

| 効果 | 目的の作業にすぐ取り掛かれる、作業時間短縮 | 目的の作業を見つけるのが困難、大きな負担 |

使いやすさの追求

機器や道具、または画面表示などの使いやすさを考える時、一番大切なのは使う人の気持ちになって考えることです。いくら見た目が美しく優れていても、使い方が複雑で分かりにくければ、良いものとは言えません。

例えば、ボタンの位置が分かりにくかったり、たくさんの手順を踏まなければ目的の操作にたどり着けない場合は、使う人は操作に苦労します。また、文字が小さすぎたり、背景との色の差がはっきりしないと、読むのが大変で目が疲れてしまいます。

使いやすさをよくするためには、使う人の立場になって、どのような操作が必要なのか、どのような情報が必要なのかを丁寧に考える必要があります。例えば、よく使う機能はすぐに使える場所に配置したり、操作の手順を少なくしたりすることで、使いやすさが向上します。

また、使う人に実際に使ってもらい、意見を聞くことも大切です。どこが使いにくいのか、どのような機能があればもっと便利になるのかなど、使う人の声を直接聞くことで、より使いやすく改良することができます。

見た目だけでなく、使う人の立場に立って使いやすさを追求することで、本当に良いものが出来上がります。使いやすさは、使う人にとっての満足度を高めるだけでなく、作業効率の向上や間違いの減少にもつながります。そのため、ものを作る際には、使いやすさを常に心がけることが重要です。

| 視点 | 内容 |

|---|---|

| 使う人の気持ち | 見た目だけでなく、使いやすさが重要 |

| 悪い例 | ボタンの位置が分かりにくい、操作手順が多い、文字が小さい、背景との色の差が分かりにくい |

| 良い例 | よく使う機能はすぐ使える場所に配置、操作手順を少なくする |

| 改善策 | 使う人に使ってもらい意見を聞く |

| 効果 | 満足度向上、作業効率向上、間違い減少 |

統一性と一貫性

使い勝手の良い仕組みを作る上で、全体的な統一感と一貫性は欠かせません。これは、まるで建物を建てる時のように、全ての部品が整然と組み合わさって初めて、使いやすく、見た目にも美しいものが出来上がるからです。

例えば、ある操作を行うためのボタンを考えてみましょう。このボタンは、仕組みの中のどの画面に現れても、いつも同じ場所にあり、同じ形をしているべきです。もし、ある画面では画面の上部に、別の画面では下部にボタンがあったり、形が丸だったり四角だったりしたら、使う人は混乱してしまいます。まるで、家のドアが日によって違う場所に現れたり、形が変わったりするようなものです。

見た目に関しても、統一感は重要です。使う色や文字の種類なども、仕組み全体で統一されているのが理想です。例えば、重要な情報を伝える時はいつも赤色を使う、といったルールを決めておけば、使う人はすぐに重要な情報だと気付くことができます。逆に、色使いや文字の種類が画面ごとにバラバラだと、どの情報が重要なのか分かりにくくなり、混乱を招いてしまいます。

このような統一感と一貫性がある設計は、使う人が仕組みの構造を理解しやすくするだけでなく、次にどんな操作をすれば良いのかを予測しやすくする効果もあります。これは、新しい道具の使い方を覚える手間を減らし、使う人の満足度を高めることに繋がります。新しい家に引っ越した時、照明のスイッチがどこにあるのか、水道の蛇口はどうやってひねるのかがすぐに分かれば、快適に暮らせるでしょう。これと同じように、仕組みを使う際にも、操作方法が予測できれば、ストレスなく利用できます。

こうした統一感と一貫性を保つためには、設計の指針となる文書を作り、開発に携わる全員で共有することが大切です。これは、家を作る際の設計図のようなものです。設計図がなければ、各々がバラバラに作業を進めてしまい、統一感のない家が出来上がってしまうかもしれません。仕組み作りでも同様に、指針を共有することで、全員が同じ目標に向かって作業を進められ、統一感と一貫性のある、使いやすい仕組みを作ることができるのです。

| 要素 | 重要性 | 例 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 統一感と一貫性 | 使い勝手の良い仕組みを作る上で欠かせない | 建物の部品が整然と組み合わさる | 使いやすく、見た目にも美しいものが出来上がる |

| ボタンの位置と形 | どの画面でも同じであるべき | 画面上部/下部にボタンがあったり、形が丸/四角 | ユーザーの混乱を招く |

| 見た目(色、文字の種類) | 仕組み全体で統一されているのが理想 | 重要な情報は赤色で表示 | ユーザーが重要な情報にすぐ気付く |

| 設計の統一感と一貫性 | ユーザーが仕組みの構造を理解しやすく、次にどんな操作をすれば良いのかを予測しやすくする | 新しい家の照明スイッチや水道の蛇口の位置 | 新しい道具の使い方を覚える手間を減らし、ユーザーの満足度を高める |

| 設計指針の文書化と共有 | 統一感と一貫性を保つために重要 | 家を作る際の設計図 | 全員が同じ目標に向かって作業を進められ、統一感と一貫性のある使いやすい仕組みを作ることができる |

アクセシビリティの考慮

情報技術を使った仕組みを作る際、誰もが等しく使えるように配慮することはとても大切です。これは「アクセシビリティ」と呼ばれ、目の見えにくい人、耳の聞こえにくい人、体が動きにくい人など、様々な人が同じように情報技術の恩恵を受けられるようにするための取り組みです。

例えば、目の見えにくい人は画面の文字を読むことができません。そこで「画面読み上げソフト」という、画面に表示されている内容を音声で読み上げてくれるソフトを使います。このソフトが正しく動作するためには、画面の構成や情報の書き方に工夫が必要です。どの部分が何の役割を持っているか、画面読み上げソフトが理解できるように設計する必要があります。

また、色の見え方が通常とは異なる人もいます。赤と緑の見分けがつきにくい人にとっては、赤と緑だけで情報を伝えると、その情報が正しく伝わりません。そのため、色以外の方法、例えば模様や形の違いで情報を伝える工夫が必要です。

さらに、体が動きにくい人にとっては、マウスを使って画面上の小さなボタンをクリックすることが難しい場合があります。そこで、キーボードだけで全ての操作ができるようにする必要があります。キーボードの「タブ」キーを使って順番に項目を選択し、「エンター」キーで決定できるように設計することで、マウスを使わなくても操作できるようになります。

アクセシビリティへの配慮は、単に一部の人にとって使いやすいだけでなく、全ての人にとって使いやすい仕組みを作ることに繋がります。例えば、画面読み上げソフトに対応した分かりやすい構成は、誰にとっても理解しやすい画面になります。キーボード操作への対応は、マウスが苦手な人にも便利です。アクセシビリティを意識することで、より多くの人が快適に利用できる、優しく、開かれた社会の実現に貢献できます。情報技術に携わる者として、誰もが使いやすい仕組みを作ることを常に心がけましょう。

| 対象者 | 課題 | 解決策 |

|---|---|---|

| 目の見えにくい人 | 画面の文字を読むことができない | 画面読み上げソフトに対応した設計(画面構成や情報の書き方の工夫) |

| 色の見え方が通常とは異なる人 | 特定の色 combinations の見分けがつかない | 色以外の方法(模様や形の違い)で情報を伝える |

| 体が動きにくい人 | マウス操作が難しい | キーボードだけで全ての操作ができるようにする(タブキー、エンターキー対応) |

時代の流れと変化

外観や操作感といった、利用者の視覚や触覚に訴えるデザインは、時代の流れと共に常に変化しています。まるで流行の移り変わりと同じように、デザインの流行も変化していくのです。そのため、常に最新の流行を把握し、利用者の要求に合わせたデザインを取り入れることが大切です。

以前は、飾り気のない簡素なデザインが主流でした。画面に表示される情報量も少なく、操作も単純でした。しかし、近年は、より豊かで、利用者と画面が活発にやり取りを行う双方向性のあるデザインが求められています。動画や音声、アニメーションなどを効果的に用いることで、利用者の感覚に訴えかける体験を提供することが重要視されています。

また、携帯電話やタブレットなどの持ち運びできる機器の普及に伴い、画面に触れて操作することに適したデザインも重要になっています。小さな画面でも見やすく、指で操作しやすいように、ボタンの大きさや配置などを工夫する必要があります。

技術の進歩や利用者の好みの変化に合わせて、外観や操作感といったデザインも進化させていく必要があります。例えば、画面の解像度が向上したことで、より精細な表現が可能になりました。また、利用者のインターネットへの接続環境が向上したことで、多くの情報を一度に表示できるようになりました。このような技術の進歩を活かし、利用者にとってより快適で使いやすいデザインを追求していくことが重要です。

常に新しい情報を取り入れ、変化に柔軟に対応できることが大切です。過去の成功体験にとらわれず、将来を見据えて、より良い外観や操作感を追求していくべきです。技術は常に進歩し、利用者の好みも変化していきます。過去の成功体験が将来も通用するとは限りません。常に新しい情報を取り入れ、変化に柔軟に対応することで、利用者に受け入れられるデザインを生み出すことができるでしょう。

| 時代の流れ | 求められるデザイン | 具体的な例 |

|---|---|---|

| 過去 | 簡素なデザイン、情報量が少ない、操作が単純 | – |

| 現在 | 豊かで双方向性のあるデザイン、動画や音声、アニメーションの活用、タッチ操作に適したデザイン | ボタンの大きさや配置の工夫 |

| 未来 | 高解像度、多くの情報を一度に表示、快適で使いやすいデザイン | – |

まとめ

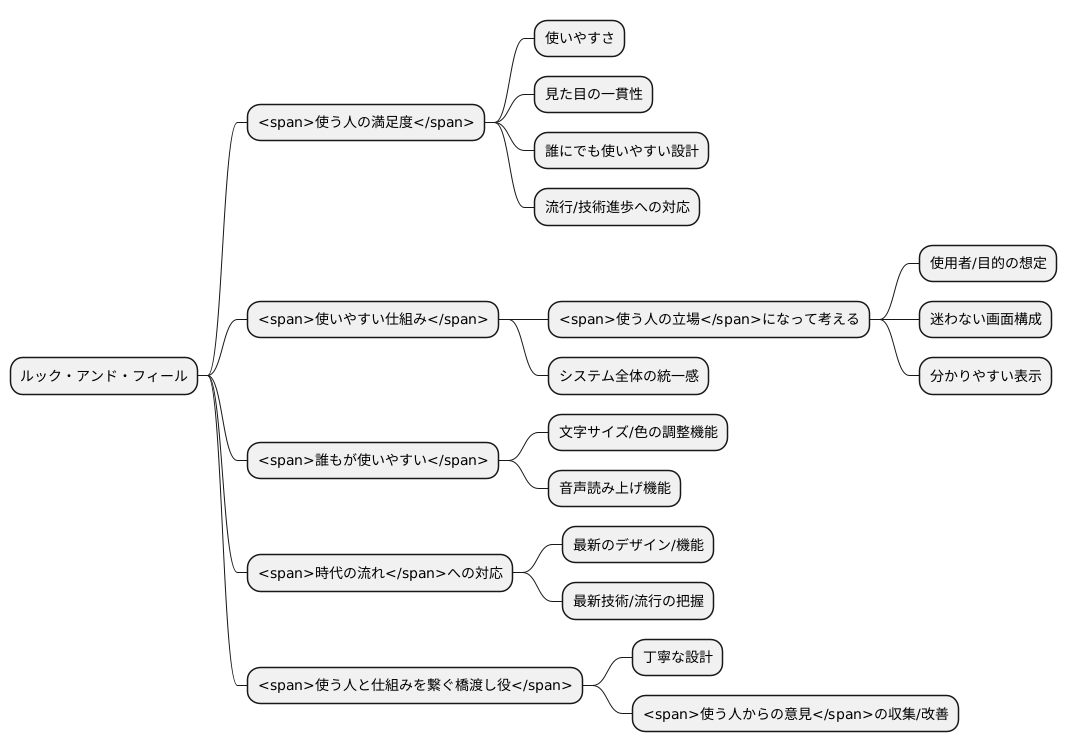

画面の見栄えや操作感、いわゆるルック・アンド・フィールは、使う人の満足度を大きく左右する要素です。使いやすさはもちろんのこと、見た目の一貫性や、どんな人にも使いやすい設計であるかどうかも大切です。そして、時代の流れとともに変化する流行や技術の進歩にも対応していく必要があります。

使いやすい仕組みを作るためには、まず使う人の立場になって考えることが重要です。どのような人が、どのような目的で使うのかを想像し、迷わず操作できる画面構成や、分かりやすい表示方法を検討する必要があります。また、システム全体で統一感のあるデザインを保つことで、操作に迷うことなく、スムーズに作業を進められるように配慮することも重要です。

さらに、誰もが使いやすいように設計することも忘れてはいけません。例えば、文字の大きさや色のコントラストを調整できる機能などを備えることで、視覚に障害のある人でも使いやすいシステムを作ることができます。音声読み上げ機能なども有効な手段の一つです。

時代の流れに合わせた見栄えや操作感を取り入れることも重要です。今の時代に合ったデザインや機能を備えていないシステムは、古臭い印象を与え、使う人の意欲を削いでしまう可能性があります。常に最新の技術や流行を把握し、利用しやすい最新のシステムを提供することで、使う人の満足度を高めることができます。

ルック・アンド・フィールは、見た目や操作感だけではありません。使う人と仕組みを繋ぐ大切な橋渡し役です。開発者はルック・アンド・フィールを軽視することなく、時間をかけて丁寧に設計する必要があります。そして、使う人からの意見を常に集め、改善していくことで、より良い仕組みへと進化させていくことが大切です。