使いやすさの追求:快適な操作を実現する道

ITを学びたい

「使いやすさ」って、具体的にはどういうことですか?何となくは分かるんですけど、うまく説明できません。

IT専門家

いい質問ですね。「使いやすさ」は、例えば、初めてその道具を使う人が、説明書を読まなくても直感的に使えるかどうか、とか、目的をスムーズに達成できるか、といったことを指します。ウェブサイトで言えば、目的の情報にすぐたどり着けるか、なども「使いやすさ」に関わります。

ITを学びたい

なるほど。説明書を読まなくても使えるかどうか、ですか。たしかに、使いにくい道具は、いつも説明書を探してしまいます。

IT専門家

そうですね。まさにそういうことです。ITの世界では、この「使いやすさ」のことを「usability(ユーザビリティ)」と呼び、とても重要視されています。使いやすい道具は、使う人にとって負担が少なく、効率的に作業を進めることができますからね。

usabilityとは。

情報技術に関連する言葉で、「使いやすさ」や「使い勝手」を表す「ユーザビリティ」について。特にコンピューターの分野では、機器やプログラム、ホームページなどがどれくらい簡単に利用できるかを指します。

はじめに

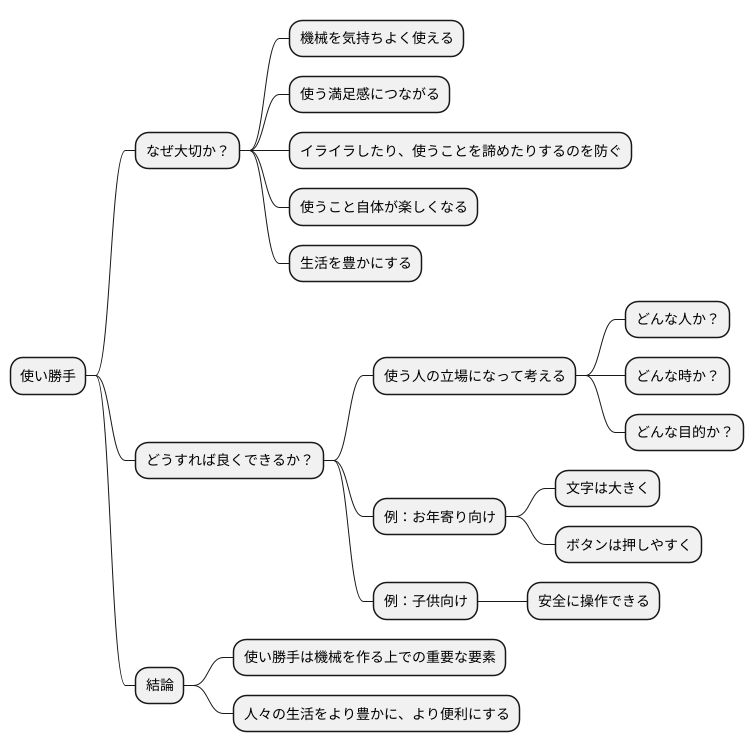

私たちの暮らしは、電話、計算機、電気で動く道具など、様々な機械に囲まれています。これらの機械を使う時、私たちは誰もが、何も考えずに使えることを望みます。ボタンの位置、画面に何が映っているか、操作の手順といった要素が、機械を気持ちよく使えるかどうかを決め、ひいては使う満足感に大きく関わってきます。この「使いやすいこと」を専門的には「使い勝手」と言います。この記事では、使い勝手がなぜ大切なのか、そしてどうすれば使い勝手を良くできるのかを説明します。快適な操作性を実現するために、使い勝手への理解を深め、より良い機械との付き合い方を考えていきましょう。

使い勝手が悪いと、人はイライラしたり、使うことを諦めてしまったりします。例えば、複雑な操作手順を覚えるのが面倒で、せっかく買った機械を棚の奥にしまい込んでしまった経験はありませんか?反対に、使い勝手の良い機械は、使うこと自体が楽しく、生活を豊かにしてくれます。何の苦労もなく目的を達成できた時、私たちは満足感を得ます。

使い勝手を良くするには、使う人の立場になって考えることが大切です。どんな人が、どんな時に、どんな目的でその機械を使うのかを想像することで、本当に必要な機能や操作方法が見えてきます。例えば、お年寄りの方が使う機械であれば、文字は大きく、ボタンは押しやすくする必要があるでしょう。子供向けの機械であれば、安全に操作できることが最優先事項となります。

使い勝手は、機械を作る上での重要な要素です。使い勝手を良くすることで、人々の生活をより豊かに、より便利にすることができます。この記事を通して、使い勝手の重要性を理解し、身の回りの機械をより良く使うためのヒントを見つけていただければ幸いです。

定義と重要性

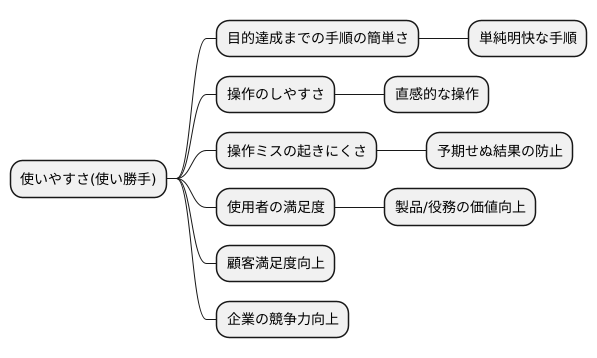

使いやすさを表す言葉に「使い勝手」があります。製品や役務がどれほど使いやすいかを示すこの「使い勝手」は、色々な側面を持っています。

まず、目的を達成するまでの手順がどれだけ簡単かという点です。あれこれ複雑な手順を踏まなければならないものよりも、単純明快な手順で目的が達成できる方が「使いやすい」と言えるでしょう。

次に、操作のしやすさも重要です。実際に手で触れたり、目で見て操作したりする際に、どれほど簡単に扱えるかという点です。難解な操作方法を覚えなければ使えないものではなく、初めて触れる人でも直感的に操作できるものが理想的です。

また、操作ミスが起きにくいかどうかという点も「使い勝手」に含まれます。操作を誤ると、予期せぬ結果を招き、作業が中断されたり、最初からやり直したりする必要が出てくるかもしれません。そのようなミスが起きにくいように設計されていることも重要です。

さらに、使った人がどれほど満足したかという点も見逃せません。どんなに高性能で多機能なものであっても、使う人が満足感を得られなければ、その価値は半減してしまうでしょう。使う人が「これを使って良かった」と思えるような製品や役務こそが、真に「使いやすい」と言えるでしょう。

たくさんの機能が備わっていても、使い方が複雑で分かりにくければ、使う人はその製品の良さを十分に理解できません。反対に、機能は少なくても、直感的に操作できて使い勝手が良ければ、使う人の満足度は高まります。ですから、製品を作る上で「使い勝手」は非常に重要な要素となります。使う人にとって使いやすい製品は、顧客満足度を高め、企業の競争力を高めることにつながります。

評価のポイント

使いやすさの良し悪しを判断する際には、いくつかの大切な点があります。まず第一に、その製品が何を目指しているのかがはっきりと示され、使う人が戸惑うことなく扱えるかどうかです。説明書きを読まなくても、直感的に使えるのが理想です。

次に、操作の手順が分かりやすく、一度使えば覚えられるかという点です。複雑で覚えにくい手順では、使う人はすぐに使うのをやめてしまうかもしれません。使いやすい製品は、操作の手順がシンプルで、誰でも簡単に覚えられるようになっています。

そして、操作ミスが起こりにくく、もし操作ミスが起こったとしても、適切な対処法が用意されているかという点も大切です。操作ミスは誰にでも起こりうることです。しかし、ミスが起こったときに適切な案内があれば、使う人は安心して操作を続けることができます。

さらに、使う人が心地よく操作できる見た目になっているかどうかも重要です。見た目には、色使いや文字の大きさ、配置などが含まれます。ごちゃごちゃした見た目では、使う人はすぐに疲れてしまいます。使う人が長時間快適に使えるためには、見た目にも配慮が必要です。

これらの点を総合的に見て判断することで、製品の使いやすさを客観的に評価することができます。使いやすさは、製品の成功を左右する重要な要素です。これらの点をしっかりと評価することで、より使いやすい製品を作り出すことができます。

| 観点 | 詳細 |

|---|---|

| 目的の明確性 | 製品の目的が明確に示され、直感的に使用できるか |

| 操作手順の分かりやすさ | 操作手順がシンプルで覚えやすく、一度使えば覚えられるか |

| エラー処理 | 操作ミスが起こりにくいか、ミスが起こった場合の適切な対処法があるか |

| 快適な見た目 | 色使い、文字の大きさ、配置など、ユーザーにとって快適な見た目であるか |

向上のための方法

使う人の立場に立って、ものを作り、良くしていくことは、とても大切なことです。使う人が、どんな人で、どのように使うのかを、作る最初の段階からよく考える必要があります。例えば、誰のために作るのか、子供なのか、お年寄りなのか、あるいは仕事で使う人なのかによって、使いやすい形や大きさは変わってきます。また、どのように使うのかも重要です。毎日使うものなのか、時々使うものなのか、急いで使うものなのかなど、様々な場面を想定しておくことで、より使いやすいものを作ることができます。

作ったものを実際に使ってもらうことも大切です。試作品を作って、使う人に試してもらい、使いにくいところや、もっと良くできるところを聞いてみましょう。これは、机の上で考えるだけでなく、実際に使ってみないとわからないことを発見するのに役立ちます。例えば、ボタンの位置が使いにくい、画面が見にくい、操作が複雑すぎるなど、具体的な問題点を見つけることができます。

使う人からの意見は、ものを作る上で貴重な情報源です。使いにくいと言われた部分を直したり、もっと良くできると言われた部分をさらに良くすることで、より使いやすいものができます。例えば、ボタンの位置を変える、画面を明るくする、操作を簡単にするなど、小さな変更が大きな使いやすさにつながることがあります。

最近は、目線の動きや脳の活動を測る技術を使って、使う人の行動や気持ちの状態を調べる方法も使われています。これによって、使う人がどこを見ているのか、どんな気持ちで操作しているのかなど、言葉では伝えにくいことも知ることができます。例えば、あるボタンに目が行かない場合は、そのボタンの色や位置を変えることで、より使いやすくすることができます。このように、様々な方法を使って、使う人の立場に立ったものづくりを心がけることが大切です。

| 使う人の立場に立ったものづくり | 具体的な方法 | 例 |

|---|---|---|

| 使う人のことを考える | 誰のために作るのか、どのように使うのかを最初の段階から考える | 子供、お年寄り、仕事で使う人など、対象によって使いやすい形や大きさは変わる。毎日使う、時々使う、急いで使うなど、様々な場面を想定する。 |

| 試作品で実際に使ってもらう | 試作品を使い、使いにくいところや改善点を聞く | ボタンの位置が使いにくい、画面が見にくい、操作が複雑すぎるなど |

| 使う人からの意見を反映 | 使いにくいと言われた部分を直したり、もっと良くできると言われた部分をさらに良くする | ボタンの位置を変える、画面を明るくする、操作を簡単にするなど |

| 最新技術を活用 | 目線の動きや脳の活動を測る技術を使って、使う人の行動や気持ちの状態を調べる | あるボタンに目が行かない場合は、そのボタンの色や位置を変える |

事例紹介

使い勝手を良くした成功例は、枚挙にいとまがありません。家電製品を作っている会社を例に見てみましょう。この会社では、利用者の声を聞く調査に基づいて、複雑で使いにくかった遠隔操作装置のボタン配置を、誰にでも分かりやすいように変更しました。その結果、操作のしやすさが格段に向上し、顧客の満足度が大きく伸びたのです。

また、あるホームページでは、利用者を対象にした試験を行い、ホームページの中を動き回るための案内表示を改善しました。この改善によって、利用者が目的とする情報に容易にたどり着けるようになり、ホームページへの来訪者数が飛躍的に増えました。

別の例として、ある公共施設の案内表示を分かりやすく改善した事例も挙げられます。以前は、施設内を迷ってしまう人が多かったのですが、案内表示を見直して、誰にでも理解しやすい表現を用い、矢印や地図を効果的に配置することで、利用者が迷わずに目的地にたどり着けるようになり、施設の利用者数も増加しました。

さらに、ある銀行の自動現金取扱機の操作画面を分かりやすく改善した事例もあります。高齢者や機械操作が苦手な人にとって、以前の操作画面は複雑で使いにくいという声が上がっていました。そこで、銀行は利用者からの意見を参考に、操作画面をシンプルで見やすいデザインに変更し、文字の大きさやコントラストも調整しました。その結果、あらゆる世代の利用者から好評を得て、銀行のイメージ向上にも繋がりました。

これらの事例からも分かるように、使い勝手を良くすることは、商品やサービスの成功に大きく貢献すると言えるでしょう。利用者の立場に立って、商品やサービスを設計し、改善していくことが重要です。

| 事例 | 改善内容 | 結果 |

|---|---|---|

| 家電メーカー | 複雑な遠隔操作装置のボタン配置を分かりやすく変更 | 操作性が向上し、顧客満足度が向上 |

| ホームページ | 案内表示を改善し、目的の情報にたどり着きやすく変更 | ホームページへの来訪者数が増加 |

| 公共施設 | 案内表示を見直し、分かりやすい表現、矢印、地図を効果的に配置 | 利用者が迷わず目的地にたどり着けるようになり、利用者数が増加 |

| 銀行のATM | 操作画面をシンプルで見やすいデザインに変更。文字の大きさやコントラストも調整 | あらゆる世代の利用者から好評を得て、銀行のイメージ向上 |

今後の展望

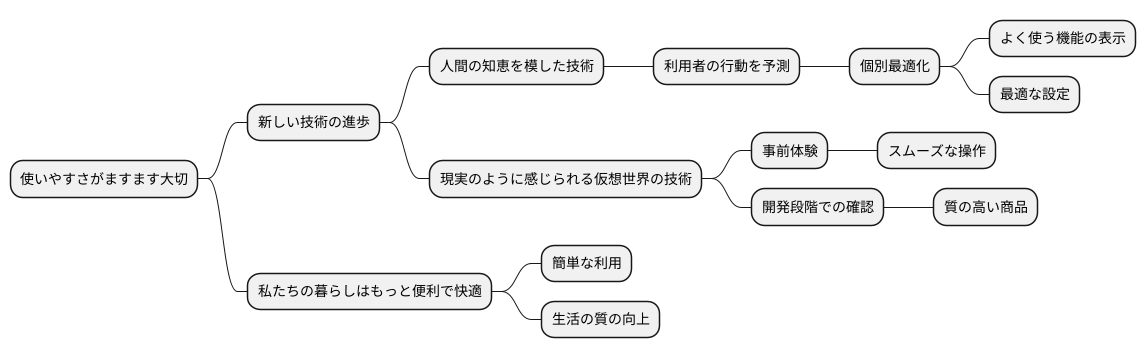

これから、様々な商品やサービスが次々と出てくる中で、使いやすさがますます大切になっていくでしょう。人間の知恵を模した技術や、現実のように感じられる仮想の世界を作る技術といった、新しい技術の進歩も、使いやすさの向上に大きく役立つと考えられます。

人間の知恵を模した技術を使うことで、利用者の行動を予測し、一人ひとりに合わせた使いやすい環境を提供できるようになります。例えば、利用者がよく使う機能を予測して、操作画面で目立つ場所に表示するといったことが可能になります。また、過去の利用履歴に基づいて、一人ひとりに最適な設定を自動的に行うこともできるようになるでしょう。

さらに、現実のように感じられる仮想の世界を作る技術を使うことで、商品を使う感覚を、実際に手に取る前に体験できるようになります。例えば、新しい道具の使い方を学ぶ際に、仮想の世界で練習することで、本番で戸惑うことなくスムーズに操作できるようになるでしょう。また、開発の段階で、仮想の世界で使い勝手を細かく確認できるようになるため、より使いやすく質の高い商品を世に送り出すことができるようになります。

このように新しい技術が進むことで、私たちの暮らしはもっと便利で快適になっていくと期待されます。より多くの人が、年齢や経験に関わらず、様々な商品やサービスを簡単に使えるようになるでしょう。そして、便利な暮らしを通して、人々の生活の質がさらに向上していくことが期待されます。