色の管理:正しい色を伝える技術

ITを学びたい

先生、『色管理』って言葉、よく聞くんですけど、何のことですか?

IT専門家

『色管理』、つまり『カラーマネジメント』とは、パソコンやカメラ、プリンターなどで扱う色の違いを調整して、画面で見た色と印刷した色が同じに見えるようにする技術のことだよ。

ITを学びたい

画面と印刷物で色が違うことがあるんですか?

IT専門家

そうだよ。パソコンの画面は光で色を表現しているけど、印刷物はインクで色を表現しているから、それぞれの機器によって色の見え方が違うんだ。色管理はその違いを減らすためにあるんだよ。

色管理とは。

コンピュータを使った色の管理、つまり色の調整方法について

色の管理とは

色の管理とは、写真や印刷物、画面表示など、様々な媒体で、私たちが意図した通りの色を再現するための大切な技術です。

私たちが目にする色は、実は使う機器によって微妙に変化します。例えば、パソコンの画面で見て鮮やかだった写真が、いざ印刷してみると、思っていたよりもずっと色がくすんでいたり、思っていた色と違ったりした、という経験はありませんか?これは、それぞれの機器が色を表現する仕組みが異なることが原因です。パソコンの画面は小さな光の点で色を作り出しますが、印刷機はインクを使って色を紙に定着させます。それぞれの仕組みの違いによって色の見え方が変わってしまうのです。

色の管理は、こうした機器による色の違いを少なくし、デザインした時の色、印刷した時の色、画面に表示した時の色を、出来るだけ同じように揃えるための方法です。色の管理には様々な方法がありますが、基本となるのは色の数値化です。色の明るさや鮮やかさなどを数値で表すことで、異なる機器間でも色の情報を正確に共有することが可能になります。

近年、パソコンやスマートフォン、デジタルカメラといった電子機器が広く使われるようになり、色の管理の重要性はますます高まっています。写真や絵を描く仕事、印刷の仕事、動画を作る仕事など、様々な分野で色の管理は欠かせないものとなっています。色の管理をきちんと行うことで、作品の色をより美しく、意図した通りに表現することができるようになります。また、商品のパッケージや企業のロゴなど、色のイメージが重要なものを作る上でも、色の管理は品質を保つ上で非常に重要です。

| 色の管理の定義 | 写真、印刷物、画面表示など、様々な媒体で意図した通りの色を再現するための技術 |

|---|---|

| 色の管理が必要な理由 | 機器によって色の表現方法が異なり、色の見え方が変わるため(例:パソコン画面と印刷物の色の違い) |

| 色の管理の目的 | 機器による色の違いを少なくし、デザイン時、印刷時、画面表示時の色を揃えるため |

| 色の管理の基本 | 色の数値化(色の明るさや鮮やかさを数値で表し、機器間で色の情報を共有) |

| 色の管理の重要性 | 電子機器の普及により高まっており、写真、絵画、印刷、動画制作など様々な分野で必須 |

| 色の管理の効果 | 作品の色を美しく、意図通りに表現、商品パッケージや企業ロゴなどの品質維持 |

色の管理の仕組み

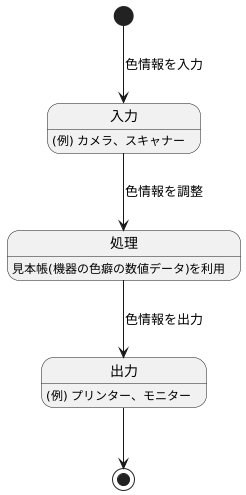

色の管理には、大きく分けて「入力」「処理」「出力」の3つの段階があります。これらの段階を一つずつ見ていきましょう。

まず最初の「入力」段階では、絵を描くための道具のように、色々な機器を使って色の情報を取り込みます。例えば、写真や絵を計算機に取り込む機械や、景色をそのまま写真にする機械などがあります。これらの機器はそれぞれ色の感じ方が違うため、取り込んだ色の情報には、それぞれの機器特有の色の癖のようなものが付加されます。これは、同じ景色を違うカメラで撮影すると、写真の仕上がりが微妙に異なるのと同じです。

次の「処理」段階では、計算機の中の特別な道具を使って、取り込んだ色の情報を調整します。ここで特に大切なのが「見本帳」と呼ばれる情報です。この見本帳は、それぞれの機器の色の癖を数値で表したもので、色の管理を行う上で非常に重要な役割を果たします。色の見本帳をうまく使うことで、機器による色の違いをなくし、本来の色を再現することができるのです。

最後の「出力」段階では、調整した色の情報を、紙に模様を印刷する機械や画面に模様を表示する機械に送り、形として出力します。この時、最初の「入力」段階で付加された機器特有の色癖の情報と、出力に使う機器の見本帳の情報を使って、色の変換が行われます。これにより、最初に思い描いた通りの色が再現されるのです。

このように、色の管理は、それぞれの機器の色癖を記録した見本帳を基に、色の変換を行うことで実現されます。色の見本帳を適切に利用することで、思い通りの色を作り出し、それを様々な形で表現することが可能になります。

色の管理の利点

色の管理をきちんと行うことには、様々な良い点があります。まず、色の再現性が上がるため、思った通りの色を作りやすくなります。これにより、例えば画面に表示される色と印刷物の色が違うといった問題を減らすことができます。以前は、画面で見て鮮やかな赤色だと思って印刷したら、くすんだ赤色になっていて、何度も修正が必要だった、というような経験をした人もいるかもしれません。色の管理を導入することで、このような色の違いによる手戻りをなくし、作業時間を短縮することができます。

また、正確な色を再現できるようになると、製品の品質も向上します。例えば、会社のロゴマークの色が、商品ごとに少しずつ違っていたら、会社のイメージが悪くなってしまうかもしれません。色の管理を徹底することで、どの商品を見ても同じ色でロゴが印刷されており、高品質な製品だと感じてもらえるようになります。

さらに、色の管理は、会社のイメージ作りにも役立ちます。自社の製品すべてに統一感のある色を使うことで、お客様は自然と自社の製品だと見分けられるようになります。例えば、ある特定の色を見ると、あるお菓子メーカーを思い出す、といったように、色を通して会社のイメージを定着させることができます。これは、会社のブランド力を高める上で非常に重要です。

加えて、色の管理はコスト削減にも繋がります。印刷の色を決める際に、何度も試し刷りを繰り返していては、インクや紙が無駄になってしまいます。色の管理システムを導入すれば、印刷前に正確な色を確認できるため、無駄な材料を使う必要がなくなります。また、修正作業が減ることも、コスト削減に繋がります。

最後に、環境保護の観点からも、色の管理は大切です。インクや紙の無駄な使用を減らすことは、資源の節約に繋がります。地球環境への負担を減らすためにも、色の管理は今後ますます重要な技術となるでしょう。

| 色の管理のメリット | 詳細 |

|---|---|

| 色の再現性向上 | 思った通りの色を作りやすく、画面と印刷物など異なる媒体での色の違いを減らせる。手戻りなくなり作業時間短縮。 |

| 製品の品質向上 | 正確な色再現で、ロゴの色ずれなどによるイメージ低下を防ぎ、高品質な製品のイメージを高める。 |

| 会社のイメージ作り | 製品に統一感のある色を使うことで、ブランドイメージを定着。 |

| コスト削減 | 無駄な試し刷りを減らし、インクや紙、修正作業のコストを削減。 |

| 環境保護 | インクや紙の無駄な使用を減らし、資源の節約、地球環境への負担軽減。 |

色の管理に必要な機器

色の管理には、機器類を揃えることが肝心です。色の管理に役立つ代表的な機器をいくつかご紹介します。

まず、「測色器」は、物の色を数値で捉える測定器です。光を当てて、その反射光を分析することで、色の座標や明るさといった情報を数値化します。この数値化された情報は色の「指紋」のようなもので、印刷物や画面で同じ色を再現する際に利用されます。測色器を使うことで、色の違いを客観的に評価でき、安定した色の管理が可能になります。

次に、「調整器」について説明します。画面に表示される色や印刷される色は、機器によって違いが生じることがあります。調整器は、画面や印刷機の色のズレを補正し、本来意図した色を再現するために使われます。画面の色を調整する場合は、調整器に付属の専用の色票を画面に表示し、測色器で測定した値と比較しながら調整を行います。印刷機の場合は、テスト印刷を行い、測色器で測定した値を基に調整します。

色の管理には、機器だけでなく専用の処理手順をまとめた計算機用道具も必要です。この道具は、測色器や調整器と連携して、色の情報を管理したり、色の変換計算などを行います。例えば、画面に表示されている色を印刷物で再現するための変換処理などを行います。

以前はこれらの機器や処理手順をまとめた道具は高価でしたが、近年では価格が下がり、入手しやすくなっています。そのため、色の管理を適切に行うための環境整備がしやすくなり、質の高い色の再現が可能になっています。

| 機器/道具 | 機能 | 目的 |

|---|---|---|

| 測色器 | 物の色を数値化(色の座標、明るさなど) | 色の客観的な評価、安定した色の管理 |

| 調整器 | 画面や印刷機の色のズレを補正 | 本来意図した色の再現 |

| 計算機用道具 | 色の情報管理、色の変換計算 | 測色器/調整器と連携し色の変換処理などを行う |

色の管理の今後

色の世界は、計算機や情報機器の進歩とともに、大きく変わってきました。これまで、色の管理は専門的な知識と技術が必要な難しい仕事でした。しかし、技術の進歩によって、誰でも簡単に色を扱うことができるようになってきています。

まず、色の測り方も大きく変わりました。以前は、限られた場所でしか使えない大きな装置で色を測っていましたが、今では、小型で持ち運びできる測定器が登場しています。これらの測定器は、高精度で、様々な場所で色を測ることができます。さらに、人工知能を使って、自動で色を調整する技術も開発されています。これにより、より正確で、効率的な色の管理が可能になっています。

また、様々な機器や道具との連携も進んでいます。例えば、印刷機や画面の色を、計算機で作った色データと正確に合わせる技術が開発されています。これにより、画面で見た色と印刷された色が違うといった問題を解決することができます。色の情報は、様々な機器や道具の間でスムーズにやり取りできるようになり、より統一感のある色の管理が可能になっています。

今後、色の管理はさらに進化していくでしょう。より精密な色の測定や調整、そして、自動化が進むことで、誰でも簡単に高品質な色の管理ができるようになるでしょう。例えば、写真の色味を自動で補正したり、好みの色合いに調整したりすることが、手軽にできるようになるかもしれません。また、色の管理は、様々な分野でますます重要になっていくでしょう。製品のデザイン、印刷、映像制作、そして、医療や科学研究など、色の情報は様々な場面で使われています。色の管理技術の進歩は、これらの分野の発展にも大きく貢献していくでしょう。 色の世界は、これからも進化し続け、私たちの生活をより豊かにしてくれるでしょう。

| 項目 | 変化 |

|---|---|

| 色の測り方 | 大型装置から小型で持ち運びできる測定器へ、人工知能による自動調整技術の開発 |

| 機器・道具との連携 | 印刷機や画面の色を計算機で作成した色データと正確に合わせる技術の開発、機器間でのスムーズな色の情報共有 |

| 今後の展望 | 精密な測定・調整、自動化、写真の色味補正、様々な分野での活用(製品デザイン、印刷、映像制作、医療、科学研究など) |