個人間取引:広がる新しい市場

ITを学びたい

先生、『C to C』ってどういう意味ですか?

IT専門家

『C to C』は『消費者間取引』の略で、消費者が直接他の消費者と商品やサービスを売買することだよ。例えば、フリーマーケットやネットオークションなどが代表的な例だね。

ITを学びたい

なるほど。企業が間に入っていない取引のことですね。具体的にどんなメリットがあるんですか?

IT専門家

そうだね。企業を通さない分、安く商品を手に入れられたり、不要品を売って収入を得たりできることがメリットだね。逆に、取引相手とのトラブル解決を自分で行わなければならない場合もあるから注意が必要だよ。

C to Cとは。

情報技術の分野で使われる言葉「企業対個人取引」(略してC to C)について。

はじめに

近頃は、どこにいても繋がる網の目のような情報網の広がりによって、人と人との間で品物や仕事を直接やり取りする『個人間のやり取り』が急に増えてきました。いわゆる『消費者から消費者へ』という意味の『C to C』と呼ばれるもので、会社を通さずに個人同士がやり取りをする新しい形の商売として、多くの人の目を引いています。

これまでの商売では、会社が品物を作って売り、買い手がそれを買うという一方通行の流れが当たり前でした。しかし、『C to C』の場合は、買い手が自ら品物を売る側にもなることができるので、より色々な種類の品物や仕事が世の中に出回るようになりました。例えば、趣味で作った手作りの品物や、使わなくなった洋服、あるいは得意な技能を活かしたサービスなど、実に様々なものが取引されています。また、間を取り持つ業者を挟まないことで、より安い値段でやり取りができる場合もあります。

この新しい商売の形は、私たちの買い物生活に大きな変化をもたらしています。これまでお店では手に入らなかったような珍しい品物を見つけたり、自分の作った品物を売ってお金を得たり、あるいは地域の人と繋がって新たな交流が生まれたりと、様々な利点があります。一方で、品物の品質や取引の安全性など、いくつか注意しなければならない点もあります。

今後ますます発展していくと予想されるこの個人間のやり取りは、私たちの生活をより豊かで便利なものにしていく可能性を秘めています。しかし、その利点を最大限に活かし、安全に利用していくためには、正しい知識と適切な行動が求められます。この『はじめに』では、個人間のやり取りの基本的な仕組みや注意点、そしてその将来について詳しく見ていくことにしましょう。

| 従来の商取引 | C to C |

|---|---|

| 企業が商品を製造・販売し、消費者が購入する一方通行の流れ。 | 消費者が商品を製造・販売し、消費者が購入する双方向の流れ。消費者は売る側にも買う側にもなれる。 |

| 画一的な商品が流通。 | 多様な商品やサービスが流通。手作り品、中古品、スキル提供など。 |

| 仲介業者が入るため価格が高くなる場合も。 | 仲介業者を挟まないため、低価格での取引が可能。 |

| 消費者にとっては商品を購入する選択肢が限られる。 | 消費者にとっては珍しい商品を発見したり、自身の商品を販売してお金を得たり、地域の人と新たな交流を持つ機会が増える。 |

| 品質や安全性は一定の基準を満たしていることが多い。 | 品質や取引の安全性に注意が必要。 |

個人間取引の利点

個人間の取引は、物を売りたい人と買いたい人を直接繋ぐため、双方に多くの利点があります。まず、売り手にとっては、不用品を処分する手軽な方法となります。家の中にある使わなくなった物、例えば、着なくなった服や読まなくなった本、遊ばなくなったおもちゃなどを、捨てずに誰かに使ってもらうことができます。これにより、家の中をすっきり整理整頓できるだけでなく、まだ使える物を捨てることなく資源を有効活用することに繋がります。また、自分で作った作品を直接消費者に販売する場としても活用できます。自分の趣味で作ったアクセサリーや絵などを販売することで、新たな収入源とすることが期待できます。さらに、消費者と直接やり取りすることで、自分が作った物に対する意見や感想を直接聞くことができます。これは、今後の作品作りや販売活動の改善に役立てることができ、制作者としての成長にも繋がります。

一方、買い手にとっては、欲しい物を安く手に入れる機会となります。お店で買うよりも低い値段で商品を見つけられる可能性が高く、家計の節約に繋がります。また、お店では売っていないような珍しい物や、既に販売が終了した限定品などを手に入れられることもあります。さらに、売り手と直接コミュニケーションを取ることができるため、商品の状態について詳しく質問したり、価格交渉をしたりすることも可能です。これにより、安心して取引を進めることができます。また、地域の人と直接やり取りすることで、地域社会との繋がりを深めることにも繋がります。このように、個人間の取引は、売り手と買い手の双方にとって、経済的にも社会的にも多くのメリットをもたらす、有益な取引形態と言えるでしょう。

| 立場 | メリット |

|---|---|

| 売り手 | 不用品の処分 |

| 資源の有効活用 | |

| 新たな収入源(自作の作品販売) | |

| 作品へのフィードバック → 作品作り・販売活動の改善 | |

| 買い手 | 低価格で購入 → 家計節約 |

| レア物・限定品の入手 | |

| 売り手との直接コミュニケーション(価格交渉等) | |

| 地域社会との繋がり |

個人間取引の課題

個人間のやり取りで物を売買する、いわゆる個人間取引は、手軽さや掘り出し物との出会いといった魅力がある一方で、いくつか注意すべき点も存在します。一つ目は、品物の質に関わる問題です。お店で買うのとは違い、個人が出品しているため、状態の良し悪しに対する判断基準が人によって異なる場合があります。例えば、傷や汚れの程度の見解の相違、あるいは機能の不具合など、思っていたものと違うといったトラブルが起こる可能性があります。

二つ目は、お金に関する問題です。お金を先に支払ったのに商品が届かない、あるいは届いた商品が偽物だったといった金銭トラブルは、残念ながら実際に起こっています。また、個人間の取引であるがゆえに、返品や交換、返金といった対応がスムーズに進まないケースもあるため、注意が必要です。

三つ目は、個人情報の保護です。取引相手との連絡や商品の受け渡しに際し、住所や電話番号、メールアドレスといった個人情報をやり取りする必要が生じます。悪意のある相手の場合、これらの情報を不正に利用されるリスクもゼロではありません。取引相手が信頼できる人物かどうかを見極めることは非常に重要で、取引前に相手に関する情報をしっかりと集め、慎重に見極める必要があります。

さらに、偽物や不正な商品の流通も問題となっています。ブランド品のコピー商品や盗難品などが個人間取引で売買されるケースもあり、知らずに購入してしまうと法的な責任を問われる可能性も出てきます。

こうした様々な課題を解決するため、取引を仲介する事業者は、不正を監視する仕組みを強化したり、利用者への注意喚起を積極的に行ったりしています。安心して個人間取引を楽しむためには、私たち利用者一人ひとりがこれらの問題をしっかりと認識し、取引上のルールやマナーを守ることが大切です。

| 個人間取引の注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 品物の質に関わる問題 | 状態の良し悪しに対する判断基準が人によって異なる場合があり、傷や汚れの程度の見解の相違、機能の不具合など、思っていたものと違うといったトラブルが起こる可能性があります。 |

| お金に関する問題 | お金を先に支払ったのに商品が届かない、あるいは届いた商品が偽物だったといった金銭トラブルや、返品・交換・返金がスムーズに進まないケースがあります。 |

| 個人情報の保護 | 住所や電話番号、メールアドレスといった個人情報をやり取りする必要があり、悪意のある相手の場合、これらの情報を不正に利用されるリスクがあります。 |

| 偽物や不正な商品の流通 | ブランド品のコピー商品や盗難品などが売買されるケースがあり、知らずに購入すると法的な責任を問われる可能性があります。 |

今後の展望

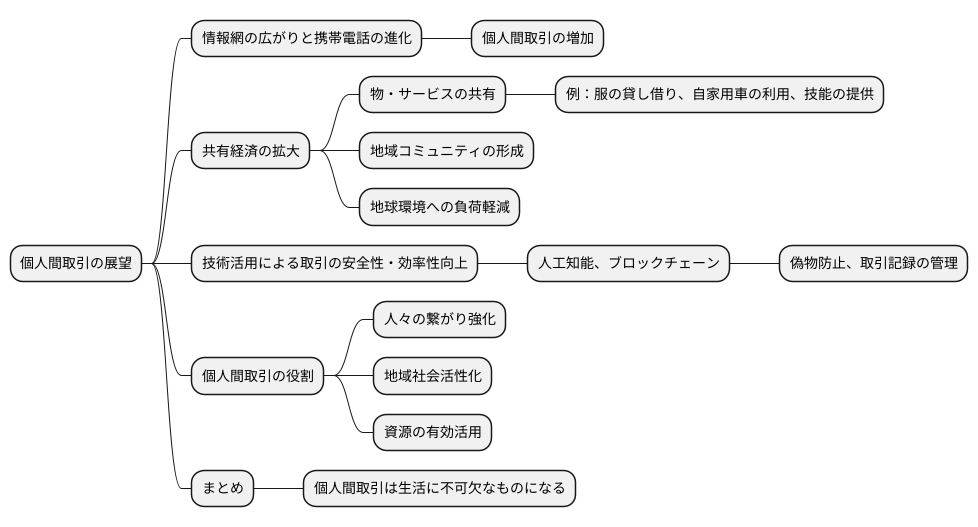

これから先の時代には、情報網の広がりと携帯電話の進化によって、個人と個人が直接取引する機会がますます増えていくと見られています。特に、みんなで一緒に使う考え方が世の中に広まるにつれ、個人間で物やサービスを共有する動きがより活発になると考えられます。

例えば、使っていない服を貸し借りしたり、自家用車を他の人に利用してもらったり、自分の得意な技能を教えたりといった活動が、より身近なものになっていくでしょう。このような個人間のやり取りは、地域の人々を繋ぎ、新たなコミュニティを生み出す力となります。また、限られた資源を有効に活用することで、地球環境への負荷を減らすことにも繋がると考えられます。

さらに、人の知恵を模した技術や、情報を鎖のように繋いで管理する技術を活用することで、取引の安全性や効率性が向上することも期待されています。例えば、偽物の商品が出回るのを防いだり、取引の記録を明確に残したりすることで、安心して取引できる環境が整っていくでしょう。

個人間の取引は、単に物を売り買いするだけでなく、人々の繋がりを強め、地域社会を元気にする可能性を秘めています。さらに、限りある資源を大切にする社会を作る上でも、重要な役割を担うと考えられます。これから先、個人間の取引は私たちの生活にとって、なくてはならないものになっていくでしょう。そのため、今後の動向に注目していく必要があるでしょう。

まとめ

個人間の取引である、いわゆる消費者間取引は、近年、情報通信技術の普及とともに急速に広がりを見せています。物品の売買からサービスの提供まで、様々な取引が個人間で行われるようになり、私たちの消費生活に大きな変化をもたらしています。消費者間取引は、従来の企業を介した取引とは異なり、消費者自身が主体的に売買に参加できる点が大きな特徴です。不要になった物を売ったり、自分の得意な技術を提供したりすることで、収入を得る機会が生まれています。また、個人間の直接取引のため、仲介手数料が不要となる場合も多く、販売者にとってはより高い利益を、購入者にとってはより安い価格での取引が実現する可能性があります。

しかし、消費者間取引にはメリットばかりではなく、いくつかの注意点も存在します。例えば、取引相手が個人であるため、商品の品質や取引の安全性について、企業を介した取引と比べて保証が十分でない場合があります。また、取引に関するトラブルが発生した場合、解決が難しい場合もあります。さらに、個人間の取引は、法的な整備が追いついていない部分もあり、取引に関連する法律や規則について、消費者自身が十分に理解しておく必要があります。

今後、情報通信技術の更なる発展や社会の変化に伴い、消費者間取引はますます多様化し、私たちの生活により深く浸透していくと予想されます。消費者間取引のメリットを享受するためには、取引の仕組みやリスクについて正しく理解し、安全に取引を行うための知識を身につけることが重要です。また、社会全体としても、消費者間取引におけるルール作りや消費者保護の仕組みを整備していく必要があるでしょう。消費者間取引は、私たちの消費生活をより豊かで便利な物にする可能性を秘めていますが、その可能性を最大限に活かすためには、消費者一人ひとりの意識と社会全体の取り組みが不可欠です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 個人間の取引。近年、情報通信技術の普及とともに急速に広がりを見せている。 |

| 特徴 | 消費者自身が主体的に売買に参加できる。仲介手数料が不要な場合が多く、販売者にとってはより高い利益を、購入者にとってはより安い価格での取引が実現する可能性がある。 |

| メリット | 収入を得る機会、高い利益、安い価格 |

| デメリット・注意点 | 商品の品質や取引の安全性の保証が不十分、トラブル発生時の解決の難しさ、関連法規の理解不足、取引の仕組みやリスクの理解不足、安全な取引のための知識不足 |

| 今後の展望 | 情報通信技術の発展や社会の変化に伴い、消費者間取引はますます多様化し、生活に深く浸透していくと予想される。 |

| 課題 | 消費者間取引におけるルール作りや消費者保護の仕組みの整備。消費者一人ひとりの意識と社会全体の取り組みが必要。 |