学習機能:もっと便利に、もっと快適に

ITを学びたい

『学習機能』って、具体的にどういうものですか? 例えば、パソコンで文字を打つ時にも関係ありますか?

IT専門家

はい、関係あります。例えば、あなたがパソコンで『こんにちは』と何度も入力すると、パソコンはそれを覚えて、『こん』と入力しただけで『こんにちは』が変換候補の最初に表示されるようになります。これが学習機能です。

ITを学びたい

なるほど。よく使う言葉がすぐ変換できるようになるんですね。それって、どうやって実現しているんですか?

IT専門家

パソコンの中に、あなたが使った言葉やその回数などを記録する仕組みがあります。そして、入力された文字から、あなたが次に何を入力したいかを予測して、候補を表示しているのです。使えば使うほど、予測の精度は上がっていきます。

学習機能とは。

『学習機能』とは、コンピュータが過去の操作を覚えて、より使いやすくしてくれる機能のことです。例えば、日本語を入力するときに、よく使う言葉はコンピュータが覚えてくれます。そして、次に同じ言葉を入力しようとすると、変換候補の一番上に表示してくれるので、入力の手間が省けます。これは、日本語入力システムのかな漢字変換機能でよく見られる例です。

はじめに

私たちの暮らしの中には、様々な機械や道具、そして目に見えない計算の仕組みがあふれています。これらは私たちの生活を便利で快適なものにしてくれるだけでなく、まるで人のように学ぶ力を備え始めています。この学ぶ力を「学習機能」と呼び、身の回りの多くの機器や計算の仕組みに組み込まれています。

例えば、毎日使う携帯の情報端末を考えてみましょう。以前は、使いたい機能を探すために、いくつもの画面を次々と開いていく必要がありました。しかし今では、よく使う機能が使いやすい場所に表示されたり、次に何をしたいかを予測して提案してくれたりします。これは、過去の操作の記録を覚えて、分析することで、一人ひとりの使い方に合わせた最適な表示や提案を行う学習機能のおかげです。まるで優秀な秘書のように、私たちの行動のくせを学び、次に何をするかを予測して、より使いやすく、スムーズな操作を可能にしてくれるのです。

また、家の掃除をする機械にも学習機能が搭載されているものがあります。部屋の形や家具の配置を覚え、効率の良い掃除の経路を自動的に考えてくれます。障害物を避けたり、掃除の済んだ場所とそうでない場所を区別したりすることで、無駄な動きを減らし、短時間で掃除を終えることができます。

このように、学習機能は私たちの生活の様々な場面で活躍しています。便利なだけでなく、時間や労力を節約できるという大きな利点があります。そして、この学習機能は日々進化を続けており、私たちの生活をさらに豊かで快適なものへと変えていく可能性を秘めているのです。これからの技術の進歩によって、学習機能がどのように発展し、私たちの生活にどのような変化をもたらすのか、期待は高まるばかりです。

| 機器/道具 | 学習機能による効果 | 利点 |

|---|---|---|

| 携帯情報端末 | 過去の操作履歴を分析し、よく使う機能を表示、次にしたいことを予測して提案 | 使いやすい、操作がスムーズ、時間短縮 |

| 掃除機 | 部屋の形や家具の配置を記憶、効率の良い掃除経路を自動作成、障害物を回避 | 無駄な動きの削減、短時間での掃除完了、時間や労力の節約 |

学習機能の仕組み

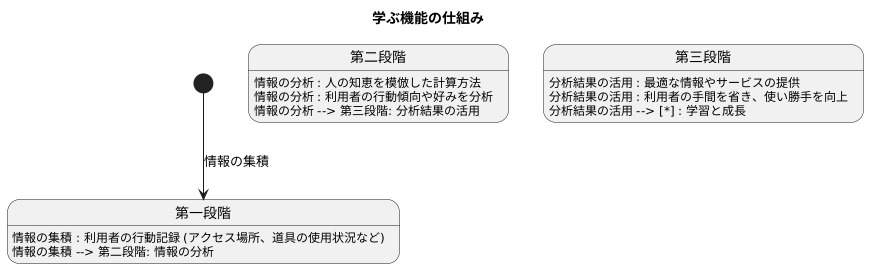

学ぶ機能の仕組みは、大きく分けて三つの段階から成り立っています。まず第一段階は、情報の集め作業です。これは、利用者の行動の記録を集める段階にあたります。例えば、どの場所にアクセスしたか、どの道具をどれくらい使ったか、といった情報が記録として集められます。集められた情報は、膨大な量になることもあります。

第二段階は、集めた情報の分析です。集められた様々な情報をもとに、利用者の行動の傾向や好みを明らかにします。この分析には、人の知恵を模倣した計算方法が用いられることが多く、複雑な計算を素早く行うことができます。利用者の行動パターンを細かく分析することで、その人が次に何を求めるのかを予測することが可能になります。

そして第三段階は、分析結果の活用です。分析によって得られた利用者の行動傾向や好みをもとに、その人に最適な情報やサービスを提供します。例えば、よく使う道具を目立つ場所に表示したり、好みそうな商品を薦めたりすることで、利用者の手間を省き、使い勝手を良くします。

このように、情報を集め、分析し、活用するという三つの段階を繰り返すことで、システムはまるで人間のように学習し、成長していきます。利用すれば利用するほど、システムは利用者のことを深く理解し、より個人に合わせたサービスを提供できるようになるのです。まるで、一緒に過ごす時間が長くなるほど、相手のことがよく分かるようになる人間関係と同じように、システムも利用者と深く関わっていくことで、より良いサービスを提供できるようになるのです。

身近な例

私たちの暮らしの中で、知らず知らずのうちに活躍しているのが学習機能です。身近な例をいくつかご紹介しましょう。例えば、日本語を入力する際に、変換候補が表示される機能もその一つです。私たちは文章を作成する際、特定の単語や言い回しを繰り返し使うことがあります。この機能は、よく使う言葉や言い回しを覚えていて、次に同じ言葉を入力しようとした時に、優先的に候補として表示してくれます。これによって、文字を入力する手間が省け、作業効率が向上します。

また、映画や番組を配信するサービスでも、学習機能が活用されています。これらのサービスは、過去に視聴した映画や番組の記録を基に、一人ひとりの好みに合った作品を推薦してくれます。自分では見つけるのが難しいような、新しい作品との出会いを、この機能が提供してくれるのです。今まで知らなかった作品を知るきっかけとなり、私たちの娯楽体験をより豊かにしてくれます。

さらに、携帯電話の音声操作機能も学習機能の恩恵を受けています。私たちが話す言葉の特徴や癖を学習することで、より正確に音声を認識し、的確な返答を返すことができるようになります。最初はうまく聞き取ってくれなかった言葉も、使っていくうちに認識精度が向上していくのを体感できるでしょう。このように、学習機能は私たちの生活を陰ながら支え、より便利で快適なものへと変えてくれているのです。日常生活の様々な場面で、学習機能は私たちの生活をより豊かに、そして便利にしてくれていると言えるでしょう。

| 活用例 | 学習内容 | メリット |

|---|---|---|

| 日本語入力 | よく使う単語や言い回し | 入力の手間削減、作業効率向上 |

| 映画・番組配信サービス | 視聴履歴 | 好みに合った作品推薦、新しい作品との出会い |

| 携帯電話の音声操作機能 | 話し方の特徴や癖 | 音声認識精度の向上、的確な返答 |

利点と欠点

学習機能は、私たちの暮らしを便利にする様々な機器や仕組みに取り入れられています。この機能には、良い点と悪い点の両方が存在し、それらを理解した上で利用することが大切です。一番の利点は、作業を効率化し、使い勝手を良くしてくれることです。例えば、以前行った操作や選択した内容を記憶し、次に同じような作業をする際に、自動的に最適な設定や提案をしてくれます。そのため、複雑な手順を覚える必要がなく、すぐに目的を達成できます。また、一人ひとりの好みに合わせた情報やサービスを提供してくれるため、満足度も高まります。例えば、よく聞く音楽や見る動画の傾向を学習し、おすすめを教えてくれる音楽配信や動画配信のサービスなどが身近な例です。

しかし、学習機能には個人情報の保護に関する問題点も抱えています。便利な機能を実現するためには、利用者の行動の記録を集め、分析する必要があります。この記録には、個人が特定できる情報が含まれている場合もあり、情報が悪用される危険性がないとは言えません。そのため、集めた情報を適切に管理し、個人の情報が漏れないように守ることが重要です。また、学習した情報に基づいて提供される情報が偏ってしまう可能性も懸念されています。例えば、特定の趣味に関する情報ばかりが表示されるようになり、他の様々な情報に触れる機会が減ってしまうかもしれません。これにより、視野が狭くなり、多様な考え方を受け入れるのが難しくなることも考えられます。学習機能は便利で私たちの生活を豊かにしてくれる一方で、個人情報や多様性の観点から注意深く利用していく必要があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 利点 |

|

| 欠点 |

|

| 具体例(利点) | 音楽配信、動画配信サービスにおける おすすめ機能 |

| 具体例(欠点) | 特定の趣味の情報ばかり表示されることで、 他の情報に触れる機会が減少 |

| 結論 | 学習機能は便利だが、個人情報や多様性の観点から 注意深く利用する必要がある |

今後の展望

学習する仕組みは、これからもっともっと賢くなっていくと考えられます。情報の集め方や使い方を工夫する技術が進歩することで、一人ひとりに合わせた、より細かいサービスが提供できるようになるでしょう。

例えば、たくさんの情報を詳しく調べて、それぞれの人の好みや習慣をより深く理解できるようになるでしょう。さらに、家電や色々なサービスと連携することで、もっと自然で使い心地の良い体験ができるようになるでしょう。

例えば、家の照明やエアコンを自動で調整する仕組みと連動させることで、住む人の生活のリズムを学習し、それぞれの家に合った環境を自動で作れるようになるでしょう。このように、暮らしのあらゆる場面で学習する仕組みが活躍する未来が想像できます。

家で過ごす時だけでなく、買い物や仕事など、様々な場面で一人ひとりに最適な提案をしてくれるようになるでしょう。例えば、よく買う物を覚えておいて、お店に行くタイミングで割引券を知らせてくれたり、仕事の進め方を分析して、効率的な方法を提案してくれたりするかもしれません。

しかし、便利な反面、個人の情報保護や情報の安全を守ることも、ますます大切になるでしょう。技術が進むにつれて、人として守るべきことにも気を配りながら、開発や運用を進めていく必要があるでしょう。学習する仕組みは、私たちの生活をもっと豊かに、もっと便利にするための力強い道具になる可能性を秘めています。その良い点を最大限に活かすためには、技術の進歩に合わせて、正しい使い方やルール作りについても真剣に考えていく必要があるでしょう。

| メリット | デメリット | 今後の展望 |

|---|---|---|

|

|

|