グレー表示の意味と役割

ITを学びたい

先生、『gray out』って言葉の意味がよくわからないんです。教えてください。

IT専門家

『gray out』は、操作できないものが灰色で表示されることを指します。例えば、複数のプログラムを開いているときに、今操作していないプログラムの枠が灰色になりますね。他にも、設定画面で選べない項目が灰色で表示されることもあります。

ITを学びたい

なるほど。つまり、灰色で表示されている部分は今は操作できない、ということですね?

IT専門家

その通りです。灰色で表示することで、操作できるものとできないものをはっきりと区別しているのです。

gray outとは。

情報技術の用語で『グレーアウト』と呼ばれるものについて説明します。これは、いくつかの意味で使われます。(1)同時に複数のプログラムを動かしている時、操作していない窓枠は薄い灰色で表示されます。操作している窓枠は明るく表示されるのと対照的です。(2)設定画面などで、選んだり入力したりできない項目が薄い灰色で表示されることを指します。(3)前述の意味から、灰色で表示された文字そのものを指すこともあります。

非活性状態を示すグレー表示

画面上で一部が薄く灰色に表示されているのを見かけることがあるでしょう。これは画面の表示がおかしくなったわけではなく、意図的に灰色で表示されています。薄く灰色に表示されている部分は、現在は操作できない状態になっていることを示しています。

例えば、複数の書類を同時に開いている場面を考えてみましょう。今まさに作業している書類は明るく表示されていますが、他の書類は輪郭部分が灰色で薄く表示されているはずです。これは、現在操作の対象となっていないことを示す視覚的な合図です。どの書類を今編集しているのかを瞬時に判断できるように、灰色で表示することで操作していない状態を明確に表現しているのです。

また、何か作業をするための絵や図形が並んでいる場所で、選択できないものが灰色で表示されている場合もあります。例えば、ある図形を選んで次の作業に進む必要があるとしましょう。いくつかの図形が灰色で表示されている場合、それは現在の状況では選べないことを意味しています。そのため、灰色でない図形の中から選ぶ必要があることがすぐに分かります。

このように、灰色で薄く表示する技法は、画面上での操作を分かりやすくする上で重要な役割を担っています。現在操作できるものとできないものを区別し、操作対象を明確化することで、画面の使い方を直感的に理解できるよう工夫されているのです。灰色の表示は、一見地味な表現方法ですが、快適に画面操作を行う上で欠かせない要素と言えるでしょう。

| 灰色の表示の目的 | 具体例 | 効果 |

|---|---|---|

| 操作できない状態を示す | 複数の書類を開いている時、操作対象外の書類は輪郭部分が灰色で薄く表示される。選択できない絵や図形は灰色で表示される。 | どの書類を編集中か瞬時に判断できる。操作対象を明確化し、画面の使い方を直感的に理解できる。 |

設定画面におけるグレー表示

機器などの設定画面には、項目が灰色で薄く表示される部分がよくあります。この灰色表示は、ただ見た目を変えているだけでなく、操作上の大切な役割を担っています。

灰色で表示された項目は、多くの場合、その時点で選んだり変更したりすることができません。例えば、ある設定を行うためには、事前に別の設定を済ませておく必要があるといった状況です。必要な設定がまだ済んでいない場合、関連する項目は灰色で表示され、操作できない状態になります。

このような仕組みは、利用者が設定を間違えてしまうことを防ぐ上でとても重要です。例えば、二つの設定が互いに矛盾する内容だった場合、どちらかを先に設定しておかないと、後から設定した内容が正しく反映されなくなってしまいます。灰色表示によって操作できないようにすることで、このような矛盾を防ぎ、設定が正しく行われるようにしているのです。

また、灰色表示は、利用者にとっての使いやすさにも繋がります。たくさんの設定項目がある場合、どれを選んで操作できるのか、どれが今は選べないのかが一目で分かります。そのため、利用者は無駄な操作をすることなく、スムーズに設定を進めることができます。

このように、設定画面における灰色表示は、操作の正確性を保ち、利用者の負担を減らすための工夫なのです。一見地味な部分ですが、快適に機器を使う上で大切な役割を果たしています。

| 灰色表示の役割 | 説明 |

|---|---|

| 操作の制限 | 必要な前提条件が満たされていない項目を操作できないようにする |

| 誤操作の防止 | 設定の矛盾や誤りを防ぐ |

| ユーザビリティの向上 | 操作可能な項目が一目で分かり、スムーズな設定を支援する |

グレー表示の種類

灰色で表示されるということは、多くの場合、その部分が今は選べないという意味です。色の濃さや表示の仕方には、様々な種類があります。例えば、濃い灰色で表示されることもあれば、少し白っぽい灰色で表示されることもあります。色の濃淡によって、選べるかどうかだけでなく、選べるようになるための条件が推測できる場合もあります。例えば、白っぽい灰色で表示されている場合は、他の条件を満たせば選べるようになる可能性が高いと考えられます。

灰色で表示される以外にも、操作できないことを示す方法はいくつかあります。斜線が引かれている場合や、×印が付いている場合などです。これらは灰色で表示されるよりも、はっきりと操作できないことを示したい場合に使われます。

また、同じ灰色で表示されていても、その意味合いが異なる場合があります。例えば、ある場面では「今は選べない」という意味でも、別の場面では「過去に選択された履歴」を表す場合もあります。このように、同じ表示でも文脈によって意味が変わるため、注意が必要です。表示されている周りの情報や、直前に行った操作などを確認することで、灰色で表示されている理由を推測することができます。

これらの表示方法は、使う道具や基本となる仕組みによって様々です。それぞれの道具は、使いやすいように設計されており、決まった表示方法が使われています。そのため、よく使う道具の表示方法に慣れておくと、より使いやすくなります。表示されている内容をよく見て、その意味を理解することで、道具をスムーズに使いこなせるようになります。

| 表示 | 意味合い | 補足 |

|---|---|---|

| 灰色 | 選べない | 色の濃淡で、選べるようになる条件が推測できる場合も。 |

| 濃い灰色 | 選べない | |

| 白っぽい灰色 | 条件次第で選べるようになる可能性あり | |

| 斜線 | 操作できない | 灰色より、はっきりと操作できないことを示す。 |

| ×印 | 操作できない | 灰色より、はっきりと操作できないことを示す。 |

| 灰色 | 過去に選択された履歴 | 文脈によって意味が異なる場合もある。 |

アクセシビリティにおけるグレー表示の課題

薄墨色の表示は、画面上で特定の機能が使えない状態を示す際に、広く使われています。例えば、ボタンが押せない状態や、選択できない項目などを表すのに便利です。これは多くの利用者にとって直感的に分かりやすい表示方法と言えます。しかし、一方で、このような薄墨色の表示は、誰にとっても使いやすいものとは言えません。特に、目の見えにくい方にとっては、薄墨色は背景色と区別しづらく、何が選べて何が選べないのかが分かりにくい場合があります。

目の見えにくい方にとっての使いやすさを考えれば、薄墨色の表示だけでなく、他の方法も取り入れる必要があります。例えば、画面を読み上げる機能を使って、どのボタンが押せる状態なのか、あるいはどの項目が選択できるのかを音声で伝えることができます。また、キーボードを使って操作する際に、現在選択されている項目を分かりやすく強調表示する、といった工夫も有効です。

近頃では、誰もが使いやすい製品やサービスを作るための指針となる、アクセシビリティに関する手引きが整備されつつあります。そして、それに基づいた開発も盛んに行われています。その流れの中で、薄墨色の表示に代わる方法や、もっと見えやすい薄墨色の表示方法についての研究も進められています。例えば、コントラスト比を高くすることで、薄墨色でも背景から識別しやすくする、といった方法が考えられます。あるいは、薄墨色ではなく、異なる模様や枠線を使って、使えない状態を表現する方法も検討できます。

誰もが使いやすい情報技術を実現するためには、薄墨色の表示の課題を理解し、様々な利用者の状況を考慮した設計を行うことが不可欠です。音声案内やキーボード操作への対応など、複数の情報伝達手段を用意することで、目の見えにくい方を含め、より多くの人が快適に利用できる環境を作ることができます。そして、アクセシビリティに関する最新の研究成果を取り入れ、常に改善を続けることが重要です。

| 現状 | 課題 | 解決策 |

|---|---|---|

| 薄墨色の表示は、機能が使用できない状態を示す際に広く使われている。多くの利用者にとって直感的に分かりやすい。 | 目の見えにくい方にとっては、薄墨色は背景色と区別しづらく、何が選べて何が選べないのかが分かりにくい。 |

|

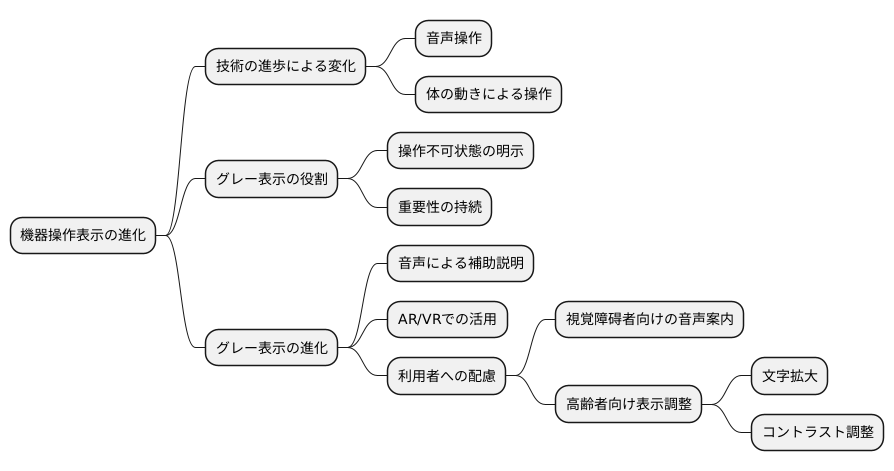

今後のグレー表示

機器の操作を助ける表示は、技術の進歩と共に変化を続けています。例えば、音声を使って機器を操作したり、体の動きで画面を動かしたりといった、新しい操作方法が広まりつつあります。このような変化は、何もできない状態を示すために灰色で表示する手法にも影響を与えるでしょう。

灰色で表示することは、操作できない状態を分かりやすく伝えるという大切な役割を担っています。この役割の重要性は、これから先も変わらないと考えられます。そのため、灰色で表示する手法をより分かりやすく、より多くの人が使いやすいものにするための研究開発が期待されています。

例えば、音声で機器を操作する場合、画面上のどの部分が操作できないかを灰色で示すだけでなく、音声でも伝えることで、より分かりやすくなります。また、現実の風景に情報を重ねて表示する技術では、操作できない部分を灰色で薄く表示することで、現実世界との区別を明確にすることができます。このように、新しい技術と組み合わせることで、灰色で表示する手法はより洗練された形で利用者を助けることができるでしょう。

また、利用者の状況に合わせて表示方法を変えることも重要です。例えば、目の見えにくい人には、灰色で表示するだけでなく、音声で補足説明を加えることで、より分かりやすい案内ができます。高齢者には、文字を大きく表示したり、コントラストを強めることで、見やすさを向上させることができます。このように、様々な人の状況に合わせた表示方法を研究することで、誰もが使いやすい機器を実現できるでしょう。技術の進歩と利用者のニーズに合わせた、より良い表示方法の開発が、これからの機器設計において重要になるでしょう。

まとめ

灰色で表示する手法は、一見すると目立たない要素のように思われますが、実際には画面構成においてとても大切な役割を担っています。この手法を使うことで、ボタンや文字などが今操作できる状態なのか、それとも操作できない状態なのかを、利用者に瞬時に伝えることができます。例えば、あるボタンが灰色で表示されていれば、今はそのボタンを押しても何も起こらないということを、利用者は視覚的に理解できます。

これにより、利用者が間違って操作してしまうことを防ぎ、快適に画面操作を進めることができるのです。もし操作できない状態のボタンが通常の色で表示されていたら、利用者はそれを押してしまうかもしれません。そして、何も反応がないことに戸惑い、ストレスを感じてしまうでしょう。灰色で表示することで、このような誤操作やそれに伴う不快感を未然に防ぐことができるのです。

しかし、灰色で表示する手法には、全ての人が快適に利用できるわけではないという課題も存在します。例えば、色の見え方に違いがある人にとっては、灰色の部分が他の部分と区別しにくく、操作できるかどうかが分かりづらい場合があります。画面全体の色使いやコントラスト比を工夫することで、この問題をある程度改善することはできますが、根本的な解決には至っていないのが現状です。

今後、技術の進歩によって、より多くの人が使いやすい表示方法が開発されることが期待されています。例えば、灰色で表示するだけでなく、同時に分かりやすい記号を表示したり、音声で状態を伝えたりするといった方法が考えられます。誰もが快適に利用できる画面構成を実現するために、様々な工夫が凝らされていくことでしょう。

灰色で表示することは、単に色を変えるだけではありません。利用者と機器の間の円滑な意思疎通を助ける、重要な役割を果たしているのです。今後の技術革新によって、この手法がさらに進化し、より使いやすいものになっていくことを期待しましょう。

| メリット | デメリット | 今後の展望 |

|---|---|---|

| 操作の可否を瞬時に伝えられる 誤操作やストレスを軽減できる 円滑な意思疎通を助ける |

色覚多様性への配慮不足 色の見え方に違いがある人には区別しにくい |

技術の進歩による更なる改善 記号表示や音声案内の併用 誰もが快適に利用できる画面構成へ |