ファイル断片化の謎を解く

ITを学びたい

先生、『断片化』ってどういう意味ですか?ハードディスクの動きが遅くなるって聞いたんですけど…

IT専門家

そうだね。『断片化』とは、コンピュータの中の書類整理棚のようなハードディスク内で、書類の出し入れを繰り返すうちに、書類がバラバラに置かれてしまい、整理されていない状態になることだよ。探すのに時間がかかって、作業が遅くなるんだ。

ITを学びたい

なるほど。じゃあ、バラバラになった書類を整理すれば、速くなるんですか?

IT専門家

その通り!ハードディスクの中身を整理することを『デフラグ』と言うんだけど、これを行うことで、バラバラになったファイルを連続した場所に並べ直して、読み書きの速度を上げるんだよ。

断片化とは。

コンピュータの用語で「断片化」というものがあります。これは、主にハードディスクの中で、ファイルの書き込みや削除を何度も繰り返すうちに、ファイルの配置がバラバラになり、繋がりがなくなってしまうことです。例えるなら、図書館の本を何度も出し入れしているうちに、本来並ぶべき場所から本が離れてしまい、あちこちに散らばってしまうようなものです。こうなると、ファイルを読み書きする速度が遅くなってしまうと言われています。

断片化とは

記憶装置、特に磁気記憶円盤で起こる断片化という現象について説明します。磁気記憶円盤は、情報を保存するために円盤状の記録媒体を回転させ、磁気ヘッドでデータを読み書きする装置です。この円盤には、同心円状のたくさんの道のようなものが刻まれており、それぞれの道はさらに小さな区画に分けられています。これらの区画一つ一つにデータが保存されます。

新しく文書を保存する時は、空いている区画を探してそこに書き込みます。文書が大きくて一つの区画に入りきらない場合は、複数の区画に分割して保存します。理想的には、文書の全部が連続した区画に保存されるのが望ましいです。しかし、磁気記憶円盤を使い続けていると、文書の保存と削除を繰り返すうちに、空いている区画がまばらにしか存在しなくなることがあります。これが断片化と呼ばれる現象です。

断片化が起こると、新たに大きな文書を保存する際に、連続した空いている区画が見つからず、複数の場所に分散して保存せざるを得なくなります。例えば、図書館の本棚で、同じ種類の本が本来はまとめて置かれるべきなのに、空いている場所にバラバラに置かれてしまう状態に似ています。

断片化が進むと、文書を読み込む際に、磁気ヘッドが円盤のあちこちに移動しなければならなくなり、読み込み速度が遅くなってしまいます。図書館の例で言うと、読みたい本が色々な場所に散らばっているため、あちこち探して歩かなければならないのと同じです。

この問題を解消するために、断片化を解消する整理整頓の機能が用意されている場合もあります。この機能を使うと、磁気記憶円盤上のデータの配置が整理され、断片化による速度低下の問題を改善することができます。これは図書館で、定期的に本の配置を整理整頓する作業に似ています。

断片化の影響

小さなデータのかけらがいくつもに分割されてしまうことを断片化と言います。この断片化が進むと、様々な困ったことが起こり得ます。まず目立つのは、計算機の動作が遅くなることです。例えば、文章などの資料を開くのに時間がかかったり、色々な道具を使うための準備に時間がかかったりします。これは、断片化によって資料のデータが記憶装置のあちこちに散らばってしまうことが原因です。資料を開く際には、計算機は記憶装置の読み書きをする部分である磁気ヘッドを動かして必要なデータを集めます。しかし、データが散らばっていると、磁気ヘッドを何度も行ったり来たりさせなければならず、その分時間がかかってしまうのです。

他にも困ったことがあります。記憶装置の寿命が縮んでしまう可能性があるのです。磁気ヘッドを頻繁に動かすことは、記憶装置の物理的なすり減りを早めてしまい、壊れやすくなってしまいます。これは、ちょうどよく使う道具でも、乱暴に扱えば早く壊れてしまうのと同じです。また、記憶装置の空き容量が減ってしまうこともあります。断片化によって、本来はまとめて使えるはずの場所が小さな隙間だらけになってしまい、大きな資料を保存できなくなってしまうのです。これは、整理整頓されていない部屋に物がたくさん置いてあるせいで、新しい物を置く場所がなくなってしまうようなものです。

このように、断片化は計算機の動作速度低下だけでなく、記憶装置の寿命や容量にも悪影響を与えるため、注意が必要です。断片化を防ぐためには、計算機に備わっている整理整頓の機能を使う、あるいは不要な資料をこまめに消すなどの対策が有効です。

| 断片化による問題点 | 具体的な影響 | 例え |

|---|---|---|

| 計算機の動作が遅くなる | データが記憶装置のあちこちに散らばり、磁気ヘッドが何度も移動するため、資料の読み込みなどに時間がかかる | 資料のデータが散らばっていて、必要な情報を探すのに時間がかかる |

| 記憶装置の寿命が縮む | 磁気ヘッドの頻繁な移動により、記憶装置が物理的にすり減り、壊れやすくなる | よく使う道具でも乱暴に扱うと早く壊れる |

| 記憶装置の空き容量が減る | 断片化により小さな隙間だらけになり、大きな資料を保存できなくなる | 整理整頓されていない部屋に物が多く、新しい物を置く場所がない |

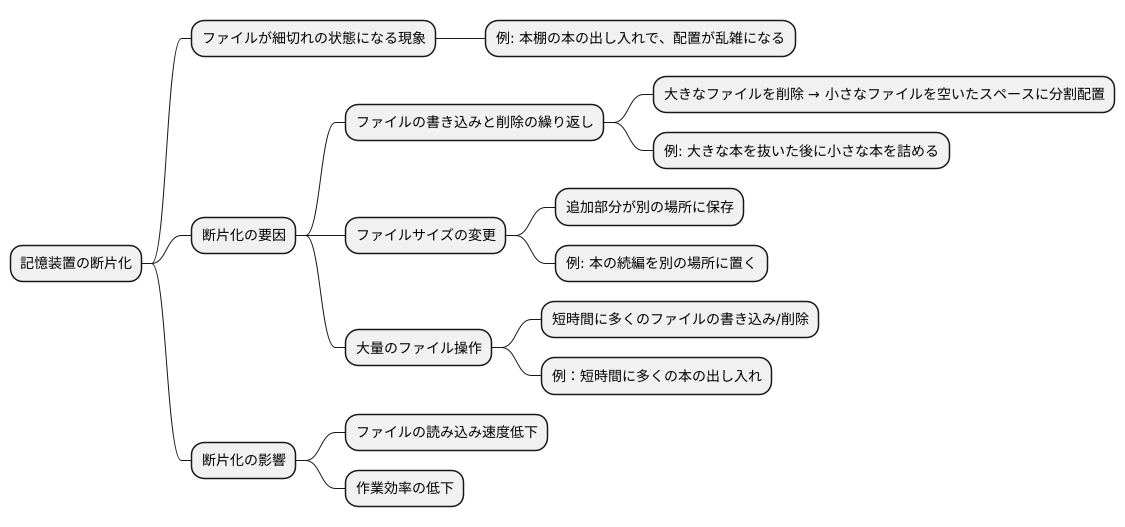

断片化の発生原因

記憶装置の断片化は、情報を保存したり消したりする操作を繰り返すうちに、ファイルが細切れの状態になる現象です。例えるなら、整理整頓された本棚から本を抜き出し、新しい本を適当な場所に差し込んでいくようなものです。最初は整然としていても、出し入れを繰り返すと本の配置は乱雑になり、目的の本を探すのに時間がかかるようになります。

断片化が起こる大きな要因の一つは、ファイルの書き込みと削除の繰り返しです。大きな資料を削除すると、本棚に広い空きのスペースができます。その後、小さな資料を保存する際に、この空いたスペースに分割して配置されることがあります。この操作を何度も繰り返すと、資料の内容が本棚全体に散らばり、断片化が進行します。ちょうど、大きな本を抜き取った後に、小さな本を何冊もその隙間に詰め込むような状態です。

ファイルの大きさの変更も断片化を引き起こします。例えば、既存の資料に内容を追加する場合、追加分は別の場所に保存されることがあります。これは、本棚に同じ資料の続編を、元の場所ではなく別の空いている場所に置くようなものです。このように、ファイルの一部が別の場所に保存されると、断片化につながります。

さらに、一度に大量のファイル操作を行うことも断片化を早めます。短時間に多くの資料を出し入れすると、本棚はすぐに乱雑になります。同様に、大量のファイルを一度に書き込んだり削除したりすると、記憶装置内でファイルが散らばり、断片化が加速します。結果として、ファイルの読み込み速度が遅くなり、作業効率の低下につながるため、断片化への対策が重要になります。

断片化への対策

記憶装置の断片化は、装置の動作を遅くする大きな要因の一つです。断片化とは、ファイルが記憶装置上でバラバラに保存されている状態を指します。例えるなら、本棚に本をしまう際に、一冊の本をバラバラに分解して、空いている場所に少しずつしまうようなものです。こうなると、本を読むためには、バラバラになった紙片を集める必要があり、非常に時間がかかります。記憶装置でも同様に、断片化したファイルを読み込むには、装置の読み取り装置が各所に散らばったデータを探し集める必要があり、処理速度が低下します。

この断片化を解消するために有効な手段が最適化処理です。最適化処理とは、バラバラになったファイルの断片を整理し、連続した領域に並べ直す作業です。本棚の例で言えば、バラバラにしまわれた本の紙片を集めて、きちんと一冊の本として並べ直すようなものです。最適化処理を行うことで、ファイルの読み込みがスムーズになり、装置全体の動作速度が向上します。

最近の多くの基本処理手順では、この最適化処理を自動的に行う機能が備わっています。設定を変更することで、最適化処理の実行頻度や時間帯を調整することも可能です。自動処理に任せるだけでなく、自身で定期的に最適化処理を行うことで、断片化による速度低下の影響を最小限に抑えることができます。

加えて、日頃からファイルの保存方法に気を配ることも重要です。大きなサイズの動画や画像などは、専用の領域を作成して保存することで、他の小さなファイルへの影響を減らすことができます。これは、大きな本を収納する専用の棚を用意するようなものです。また、不要になったファイルはこまめに消去し、記憶装置に十分な空き容量を確保することも効果的です。整理整頓された本棚は、本を探しやすく、出し入れもしやすいのと同じように、記憶装置も整理整頓されている方が効率的に動作します。

| 問題点 | 解決策 | 具体的な対策 |

|---|---|---|

| 記憶装置の断片化 (ファイルが記憶装置上でバラバラに保存されている状態) | 最適化処理 (バラバラになったファイルの断片を整理し、連続した領域に並べ直す) |

|

今後の展望

記憶装置の技術革新は目覚ましく、近年では固体記憶装置が急速に普及しています。従来のハードディスクは円盤を回転させてデータを読み書きするため、データが様々な場所に散らばってしまう断片化という現象が発生し、読み書き速度の低下につながっていました。しかし、固体記憶装置は円盤のような物理的な駆動部分を持たないため、断片化の影響を受けにくいという特徴があります。このため、固体記憶装置の普及が進むにつれて、断片化に起因する速度低下の問題は徐々に解消していくと考えられます。

とはいえ、ハードディスクは現在も大容量の記憶装置として重要な役割を担っており、依然として多くの場面で使われています。そのため、ハードディスクにおける断片化への対策は、今後も重要であり続けるでしょう。例えば、定期的にデータを整理する機能は、ハードディスクの速度低下を防ぐ上で有効な手段となります。また、ファイルシステム自体も進化を続けており、断片化が発生しにくいように設計されたものも登場しています。これらの技術革新により、ハードディスクの性能は今後も向上していくことが期待されます。

さらに、近年は遠隔地の記憶装置を利用することも増えてきました。このようなサービスでは、データが複数の記憶装置に分散して保存されるため、一つの記憶装置に障害が発生してもデータが失われないという利点があります。同時に、データの分散管理技術も進化しており、効率的にデータを読み書きできるようになっています。断片化の問題についても、記憶装置の進化や遠隔地記憶装置の利用拡大に伴い、新たな解決策が模索されていくでしょう。例えば、断片化したデータを自動的に整理する技術や、断片化の影響を受けにくい新たなファイルシステムの開発などが期待されます。

| 記憶装置の種類 | 特徴 | 課題と対策 |

|---|---|---|

| 固体記憶装置 (SSD) | 物理的な駆動部分がないため、断片化の影響を受けにくい。高速な読み書きが可能。 | – |

| ハードディスク (HDD) | 大容量。依然として多くの場面で使われている。 | 断片化による速度低下。対策として、定期的なデータ整理や断片化しにくいファイルシステムの採用など。 |

| 遠隔地の記憶装置 | 複数の記憶装置に分散して保存されるため、データの冗長性が高い。 | 断片化への新たな解決策(自動整理技術、新たなファイルシステムなど)が模索されている。 |