すぐに使える!説明書ファイル

ITを学びたい

先生、『readme』って何ですか?よく見かけるんですけど。

IT専門家

『readme』は、ソフトウェアの使い方や注意点などが書かれた説明書のようなものだよ。コンピュータの言葉でいうと、テキストファイルで、ソフトウェアと一緒に配布されることが多いんだ。

ITを学びたい

説明書みたいなものなんですね。どんなことが書いてあるんですか?

IT専門家

ソフトウェアの使い方や、インストール方法、注意点、既知の問題点、ライセンス情報などが書いてあるよ。ソフトウェアを使う前に読んでおくことで、スムーズに使えるようになるし、問題を避けることができるんだ。

readmeとは。

コンピューター関係の言葉である『readme』(ソフトウェアの使いかたや注意点などが書かれたファイル。アプリケーションソフトなどについてくる。)について

説明書ファイルとは

案内書のような役割を果たす「説明書ファイル」は、多くの場合「readme」という名前で呼ばれ、ソフトウェアと一緒に提供されます。このファイルは、ソフトウェアの製作者から利用者への大切な伝言を伝えるもので、ソフトウェアを正しく使いこなすための様々な情報を掲載しています。

この説明書には、ソフトウェアの基本的な使い方や、備えている機能についての説明が書かれています。さらに、ソフトウェアを使う上で注意すべき点や、発生しやすい問題とその解決方法なども記載されています。また、ソフトウェアの利用許諾に関する情報も掲載されており、利用者はこれに従ってソフトウェアを使用する必要があります。

初めて訪れる場所での案内図のように、この説明書はソフトウェアを初めて使う人にとって心強い味方となります。ソフトウェアの複雑な機能や操作方法を理解する助けとなり、スムーズに使い始めることができます。また、既にソフトウェアを使い慣れている人にとっても、新たな機能の発見や、使い方の再確認などに役立ちます。

説明書ファイルの名前は、「README.md」「README.txt」「readme.txt」など、いくつか種類があります。共通点は「readme」という単語が含まれていることです。ファイルの種類を表す「拡張子」の部分は、「.md」や「.txt」など様々ですが、いずれも簡単な文章ファイルなので、パソコンに標準で入っている「メモ帳」などの編集ソフトで開いて読むことができます。

説明書ファイルは、ソフトウェアを手に入れた時、最初に目を通すべき大切な資料です。これを読むことで、ソフトウェアの機能を最大限に活用し、快適に利用することができるようになります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 役割 | ソフトウェアの案内書、製作者から利用者への伝言 |

| 内容 | 基本的な使い方、機能説明、注意点、問題と解決方法、利用許諾情報 |

| 対象者 | 初めて使う人、既に使い慣れている人 |

| メリット | スムーズな利用開始、新機能の発見、使い方の再確認 |

| ファイル名 | README.md、README.txt、readme.txtなど |

| 拡張子 | .md、.txtなど |

| 閲覧方法 | メモ帳などのテキストエディタ |

| 重要性 | ソフトウェア入手後、最初に目を通すべき |

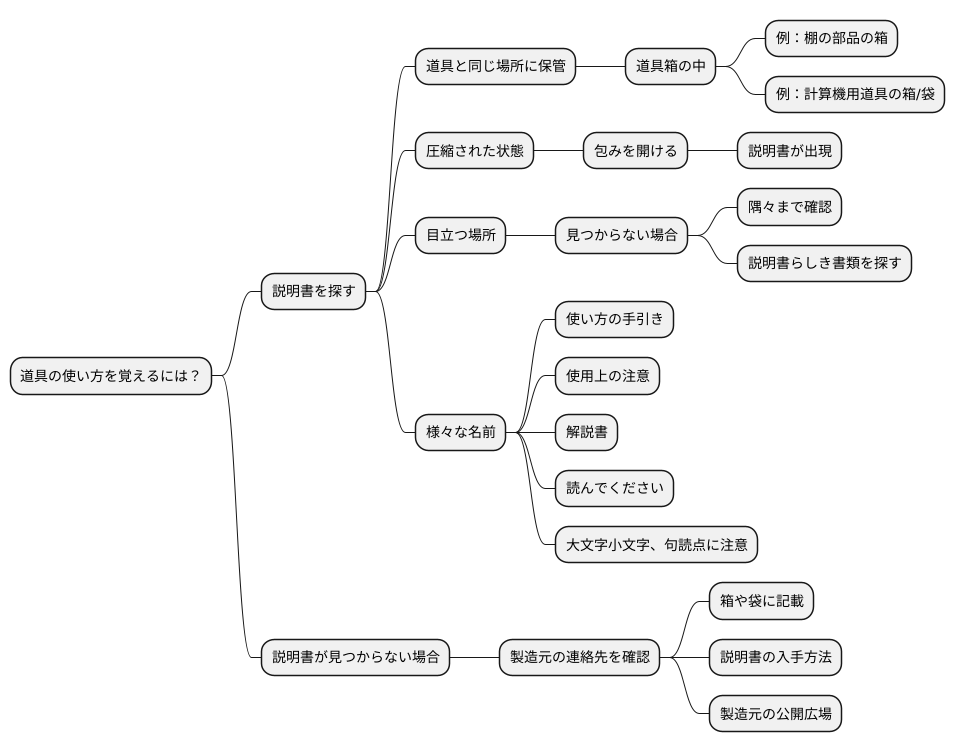

説明書ファイルの探し方

使用説明書はどこにあるのでしょうか?新しく導入した道具の使い方を覚えるには、まず説明書を探さなければなりません。説明書は多くの場合、道具本体と同じ場所に保管されています。

道具箱の中身をよく確認してみましょう。例えば、新しく買った棚を組み立てる場合、棚の部品が入っている箱の中に説明書も一緒に入っているはずです。同じように、計算機用の道具であれば、道具を収めた箱、あるいは道具が入っていた袋の中に説明書が収められていることが多いでしょう。

圧縮された状態で入手した場合には、まず包みを開く必要があります。計算機用の道具は、包みを開けて初めて使えるようになる場合もあります。その場合は、包みを開けた後に現れる場所に説明書が置かれているはずです。

説明書は、たいてい目立つ場所に置かれています。しかし、すぐに見つからない場合は、一つ一つ丁寧に探していく必要があります。箱や袋の中身を全て取り出して、隅々まで確認しましょう。あるいは、説明書らしき書類がないか、注意深く見てみましょう。

説明書には様々な名前が付けられています。「使い方の手引き」「使用上の注意」「解説書」など、様々な名前で呼ばれているため、どれが説明書なのか分かりにくい場合があります。「読んでください」のような名前が付けられている場合もあります。大文字と小文字の違い、あるいは句読点の有無など、細かい違いにも注意して探す必要があります。

どうしても説明書が見つからない場合は、道具を作った製造元の連絡先を確認してみましょう。製造元の連絡先は、たいてい箱や袋に記載されています。製造元に連絡すれば、説明書の入手方法を教えてもらえるはずです。製造元の公開広場に説明書が掲載されている場合もあります。

説明書ファイルの書き方

利用者にとって分かりやすい説明資料を作ることは、作った物を広く使ってもらう上でとても大切です。説明資料の書き方に決まったやり方は特にありませんが、いくつかの大切な点に気を付ければ、より良い資料を作ることができます。

まず、何のための道具なのかを最初に示すことが重要です。資料の冒頭で、道具の名前と簡単な説明を書きましょう。これにより、利用者はすぐに何のための道具なのかを理解することができます。例えば、「これは、書類をきれいに整理するための道具です。」のように簡潔に説明することで、利用者はその道具の目的をすぐに把握できます。

次に、道具の使い方を順を追って説明します。道具をどのように準備するのか、どのように操作するのかを具体的に説明することで、利用者は迷うことなく道具を使い始めることができます。例えば、「始めに、書類を種類ごとに分けてください。次に、それぞれの書類を決められた場所に置いてください。最後に、書類のリストを作成して保管してください。」のように、具体的な手順を示すことで、利用者はスムーズに道具を使うことができます。

道具を使う上での注意点や、既に分かっている問題点についても説明を加えると、より親切な資料になります。例えば、「書類を置く際には、傾かないように注意してください。」や「古い書類は、別の場所に保管してください。」といった注意点を記載することで、利用者が困ることを防ぐことができます。

また、道具の使い方に関する決まり事を明確に示すことも重要です。例えば、「この道具は、会社内でのみ使用できます。」といった利用規約を記載することで、トラブルを防ぐことができます。

最後に、説明資料の見栄えにも気を配りましょう。適切にを付けたり、箇条書きを使うことで、内容を理解しやすくなります。図や表を使うと、より分かりやすく情報を伝えることができます。例えば、書類の整理方法を図で示したり、書類の種類を表でまとめることで、利用者は視覚的に情報を理解することができます。これらの工夫によって、利用者は説明資料の内容を理解しやすくなり、安心して道具を使うことができます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 目的 | 資料の冒頭で、道具の名前と簡単な説明を記載する。例:「これは、書類をきれいに整理するための道具です。」 |

| 使い方 | 道具をどのように準備・操作するのかを具体的に説明する。例:「始めに、書類を種類ごとに分けてください。次に、それぞれの書類を決められた場所に置いてください。最後に、書類のリストを作成して保管してください。」 |

| 注意点・問題点 | 既知の注意点や問題点を説明する。例:「書類を置く際には、傾かないように注意してください。」や「古い書類は、別の場所に保管してください。」 |

| 利用規約 | 道具の使い方に関する決まり事を明確に示す。例:「この道具は、会社内でのみ使用できます。」 |

| 見栄え | 適切に見出しや箇条書き、図、表を用いて内容を分かりやすくする。例:書類の整理方法を図で示したり、書類の種類を表でまとめる。 |

よくある内容

説明書には、扱う道具によって書き方は様々ですが、共通してよく見かける項目があります。それらの項目について、詳しく見ていきましょう。

まず道具の全体像をつかむために、道具の名前や役割、できることなどが書かれています。これは、初めてその道具を使う人が、何ができるのか、何のために使うのかを理解する上で大切な情報です。例えば、ある道具が野菜を刻むためのものであれば、どのような種類の野菜に対応しているのか、どのくらいの大きさに刻めるのかといった具体的な情報が書かれています。

次に、道具を使うための準備について説明されています。道具によっては、組み立てる必要があるもの、特定の場所に設置する必要があるものなど、使い始める前に準備が必要な場合があります。説明書には、必要な部品や道具、設置場所、組み立て方などが図解付きで詳しく書かれています。手順を一つずつ確認しながら進めることで、正しく安全に道具を使うことができます。

そして、道具の具体的な使い方が説明されています。道具の操作方法、使う上での注意点、お手入れの方法などが書かれています。例えば、刃物を使う道具であれば、持ち方、使い方、切れ味が悪くなった時の対処法などが細かく説明されています。また、道具を長く使うための手入れの方法も重要です。適切なお手入れをすることで、道具の寿命を延ばし、安全に使い続けることができます。

さらに、道具を使う際の決まり事が書かれています。これは、道具を安全に正しく使うために守らなければならないルールです。例えば、使用できる年齢制限や、使用してはいけない状況などが書かれています。これらの決まり事を守らないと、怪我をしたり、道具を壊したりする可能性があります。

最後に、道具を作った人や問い合わせ先の情報、道具の改良点などを記録した情報が書かれています。道具を作った人の情報を知ることで、道具の信頼性を判断する材料になります。また、問い合わせ先が分かれば、使い方で困った時や、修理が必要な時に連絡を取ることができます。改良点などを記録した情報は、道具がどのように進化してきたのかを知る上で役立ちます。これらの情報は、利用者が安心して道具を使うために欠かせないものです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 道具の全体像 | 道具の名前、役割、できることなど。初めて使う人が理解するための基本情報。例:野菜を刻む道具なら、対応する野菜の種類や刻める大きさなど。 |

| 道具を使うための準備 | 組み立て方、設置場所、必要な部品や道具など。図解付きで詳しく説明されていることが多い。 |

| 道具の具体的な使い方 | 操作方法、注意点、お手入れの方法など。例:刃物なら持ち方、使い方、切れ味が悪くなった時の対処法など。 |

| 道具を使う際の決まり事 | 安全に正しく使うためのルール。例:使用できる年齢制限、使用してはいけない状況など。 |

| 道具を作った人や問い合わせ先、改良点などを記録した情報 | 道具の信頼性判断材料、問い合わせ先、道具の進化の歴史など。利用者が安心して使うために必要な情報。 |

まとめ

使う人が機械や道具をうまく使えるように、使い方を書いた紙はとても大切です。この紙には、機械や道具の使い方が細かく書いてあります。使う人は、この紙をよく読んで、機械や道具の働きや使い方を正しく理解する必要があります。作る人は、使う人が機械や道具をすぐに使えるように、分かりやすく丁寧に使い方を書かなければなりません。

使い方を書いた紙は、機械や道具と使う人をつなぐ橋のようなものです。使い方を書いた紙があることで、初めて使う機械や道具でも、安心して使い始めることができます。機械や道具の使い方が分からなくて困ることを防ぎ、快適に使えるようにしてくれます。

作る人は、使い方を書いた紙を作る際に、いくつかの点に気を配る必要があります。まず、機械や道具の名前や目的、全体像を分かりやすく説明することが大切です。次に、それぞれの機能の使い方を、順序立てて説明する必要があります。図や絵を使うと、より分かりやすくなります。さらに、困ったときにどこに聞けば良いのか、連絡先を記載しておくことも重要です。

使い方を書いた紙は、機械や道具をより快適に使えるようにするための、なくてはならないものです。新しい機械や道具の世界を広げ、より良い体験をするためにも、使い方を書いた紙の存在はとても大切です。作る人は、使う人のことをよく考えて、親切で丁寧な使い方を書いた紙を作るように心がけるべきです。そうすることで、使う人は機械や道具を安心して使いこなし、その恩恵を十分に受けることができるでしょう。

| 役割 | 内容 |

|---|---|

| 使う人 |

|

| 作る人 |

|

| 使い方を書いた紙 |

|