動画取り込み装置:思い出をデジタル化

ITを学びたい

先生、「ビデオキャプチャーカード」って、何ですか?

IT専門家

ビデオキャプチャーカードは、ビデオデッキやテレビから映像を取り込んで、コンピュータで使えるようにする機械だよ。ビデオテープの映像をデジタルデータに変換して、パソコンに保存できるようになるんだ。

ITを学びたい

つまり、ビデオテープをパソコンで見られるようにする機械ってことですか?

IT専門家

そうだね。ビデオテープの映像をパソコンに取り込んで、動画ファイルとして保存したり、編集したりできるようになるんだよ。昔のビデオテープをパソコンで見られるようにするのに役立つ機械なんだ。

video capture cardとは。

コンピューターに映像を取り込むための部品「ビデオキャプチャーカード」について説明します。この部品は、テレビやビデオデッキなどから送られてくるアナログの映像信号を、コンピューターで扱えるデジタルデータに変換し、動画ファイルとして保存できるようにするものです。「ビデオキャプチャーボード」と呼ばれることもあります。

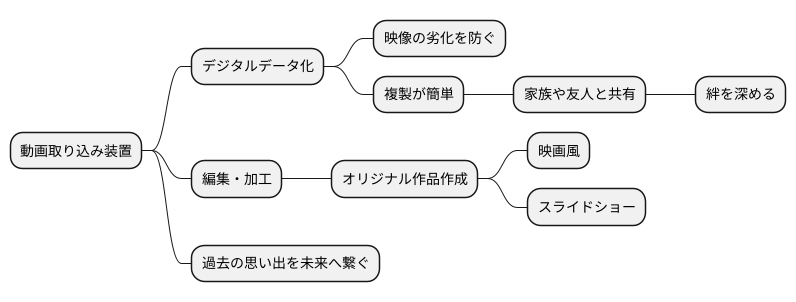

動画取り込み装置とは

動画取り込み装置とは、古いビデオテープや8ミリフィルムなどに保存されている映像を、パソコンに取り込むための機器です。これらのテープやフィルムは、時間の経過とともに劣化し、映像や音声が損なわれてしまうことがあります。大切な思い出をいつまでも鮮明に残すためには、デジタルデータに変換して保存することが重要です。

動画取り込み装置を使うことで、これらの劣化しやすいアナログ媒体から貴重な映像を救出し、デジタルデータとして保存できます。デジタル化された映像は、パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットなど、様々な機器で手軽に視聴できます。また、家族や友人と共有することも容易になります。

さらに、動画編集ソフトと組み合わせることで、不要な部分をカットしたり、字幕や音楽、効果音などを追加したりといった編集作業も可能になります。思い出の映像をより見やすく、感動的に仕上げることができます。例えば、結婚式のビデオにBGMを追加したり、子供の運動会の映像にテロップを入れたり、といったことが手軽に行えます。

動画取り込み装置には、パソコン内部に取り付ける拡張カード型と、パソコン外部に接続する外付け型があります。パソコンの内部構造に詳しくない方や、手軽に利用したい方は、外付け型がおすすめです。外付け型は、USBケーブルでパソコンに接続するだけで使用できるものが多く、設定も比較的簡単です。一方、拡張カード型は、パソコン内部に取り付ける必要があるため、ある程度の知識が必要となりますが、外付け型に比べて安定した動作が期待できます。

このように、動画取り込み装置は、過去の思い出をデジタル化して保存し、未来へつなぐための大切な役割を担っています。使いやすさや機能、予算などを考慮して、最適な装置を選びましょう。

| 動画取り込み装置のメリット | 種類 | 詳細 |

|---|---|---|

| 劣化しやすいアナログ媒体(ビデオテープ、8ミリフィルムなど)から映像をデジタル化して保存 | 外付け型 | USB接続で手軽に利用可能。設定も比較的簡単。 |

| デジタル化された映像は様々な機器で視聴、共有が可能 | 拡張カード型 | パソコン内部に取り付ける必要あり。安定した動作。 |

| 動画編集ソフトと組み合わせ、映像編集が可能(カット、字幕、音楽、効果音追加など) |

装置の選び方

思い出の映像をパソコンに取り込む装置を選ぶ際には、いくつか注意すべき点があります。まず、接続したい機器との相性を確認することが大切です。古いビデオデッキや8ミリビデオカメラなどは、それぞれ異なる接続方法を用いています。代表的な接続方法には、コンポジット、S端子、コンポーネントといった種類があります。接続したい機器がどの接続方法に対応しているかを確認し、同じ接続方法に対応した装置を選ぶようにしましょう。

次に、取り込みたい映像の画質について考えましょう。せっかくの思い出の映像ですから、できるだけ綺麗な状態で保存したいものです。画質は解像度で決まります。高解像度に対応した装置ほど、より鮮明な映像を取り込むことができます。高画質での保存を希望する場合は、高解像度に対応した装置を選ぶと良いでしょう。古い機器で録画された映像は、もともと解像度が低い場合もあります。そのような場合は、高解像度の装置を選んでも画質が劇的に向上するわけではありませんので、注意が必要です。

さらに、動画編集ソフトの有無も重要なポイントです。取り込んだ映像を編集したい場合は、動画編集ソフトが必要です。装置によっては、動画編集ソフトが付属している製品もあります。初めて動画編集に挑戦する方は、ソフトが付属している装置を選ぶと、別途ソフトを購入する必要がなく便利です。もちろん、使い慣れた編集ソフトがある場合は、ソフトが付属していない装置を選んで、使い慣れたソフトで編集することも可能です。

最後に、価格も忘れてはいけません。装置の価格は、機能や性能によって大きく異なります。予算に合わせて、適切な装置を選びましょう。高価な装置ほど高性能な傾向がありますが、必ずしも高価な装置が自分に必要とは限りません。自分のニーズと予算を考慮し、最適な一台を選びましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 接続方法 | 使用する機器と装置の接続方式の互換性を確認(コンポジット、S端子、コンポーネントなど) |

| 画質 | 高解像度対応装置は鮮明な映像取得が可能。ただし、元の映像の解像度が低い場合は効果が限定的。 |

| 動画編集ソフト | ソフト付属装置は初心者向け。使い慣れたソフトがあれば別途購入も可能。 |

| 価格 | 機能・性能に比例。予算とニーズに合わせた選択を。 |

接続と設定

動画を取り込む機械をパソコンにつなぐ作業と、必要な設定をするのは、それほど難しくありません。まず、作業を始める前に、パソコンの電源を必ず切ってください。

動画を取り込む機械には、パソコン内部に取り付けるものと、パソコンの外に置いてつなぐものがあります。パソコン内部に取り付ける場合は、パソコンの背面などにある拡張スロットと呼ばれる場所に差し込みます。外付けの機械の場合は、USBケーブルを使ってパソコンとつなぎます。

機械をパソコンにつないだら、パソコンの電源を入れます。次に、動画を取り込む機械に付属している専用のソフトをパソコンにインストールします。このソフトは、動画を取り込むための色々な機能が使えるようにしてくれます。画面に表示される指示に従って、順番に設定を進めていけば準備は完了です。

機械とパソコンをつなぐ作業や、ソフトの設定に不安がある場合は、まず、機械に付属している取扱説明書をよく読んでみましょう。取扱説明書には、図を使って分かりやすく説明されていることが多いので、落ち着いて読めば解決するかもしれません。もし、取扱説明書を読んでも解決しない場合は、動画を取り込む機械を作っているメーカーの相談窓口に問い合わせてみましょう。専門の担当者が、丁寧に教えてくれます。電話だけでなく、インターネットで問い合わせできる場合もあります。

| 作業 | 説明 | 種類 | 補足 |

|---|---|---|---|

| パソコンの電源を切る | 作業開始前に必ず行う | ||

| 動画取込機械の接続 | パソコン内部または外部に接続 | 内部接続、外部接続 | 内部: 拡張スロット 外部: USBケーブル |

| パソコンの電源を入れる | 機械接続後に行う | ||

| 専用ソフトのインストール | 動画取込機械に付属 | 画面の指示に従う | |

| 設定完了 | |||

| 不明な場合 | 取扱説明書を参照 メーカー相談窓口へ問い合わせ |

電話、インターネット |

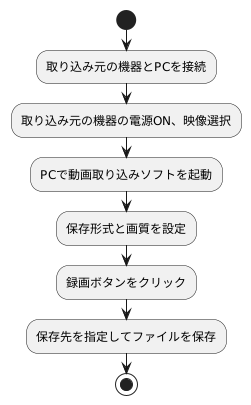

取り込み手順

動画を取り込むには、幾つかの手順を踏む必要があります。まず、取り込み元の機器とパソコンを適切なケーブルで接続します。取り込み機器としてよく使われるのは、ビデオデッキやビデオカメラ、DVDレコーダーなどです。接続が完了したら、取り込み元の機器の電源を入れ、取り込みたい映像を選択します。ビデオテープであれば、再生したい場面まで巻き戻しておきましょう。

次に、パソコンで動画取り込み用の専用ソフトを起動します。多くのパソコンには、標準で動画編集ソフトがインストールされています。もし専用のソフトがない場合は、インターネットから無料で入手できるものもありますので、必要に応じて準備しましょう。ソフトが起動したら、取り込み設定を確認します。重要なのは、保存形式と画質の設定です。保存形式は、広く使われているMP4形式が一般的ですが、他にAVI形式やMOV形式など、様々な形式があります。画質は、高画質ほどファイルサイズが大きくなります。保存容量に余裕がない場合は、画質を下げることでファイルサイズを小さくすることができます。保存容量と用途に合わせて適切な設定を選びましょう。

設定が完了したら、録画ボタンをクリックして取り込みを開始します。取り込み中は、パソコンの動作が重くなる場合があります。他の作業はなるべく避け、取り込みが完了するまで待ちましょう。取り込みが完了したら、保存先を指定してファイルを保存します。分かりやすい名前をつけて保存しておくと、後で探す際に便利です。

取り込み中に映像が乱れたり、音声が途切れたりする場合は、機器の接続や設定を見直す必要があります。ケーブルがしっかりと接続されているか、設定が適切かを確認しましょう。また、パソコンの処理能力が不足している場合も、映像や音声が乱れる原因となります。それでも問題が解決しない場合は、機器のメーカーの相談窓口に問い合わせることをお勧めします。

デジタル化の利点

昔のビデオテープやカセットテープなどは、時間が経つにつれて画質や音質が悪くなってしまうことがあります。これは、テープ自体が劣化してしまうことが原因です。大切な思い出を記録したこれらのテープも、いつかは見られなくなってしまうかもしれません。しかし、デジタル化を利用すれば、このような心配をする必要がなくなります。デジタル化とは、アナログ形式の情報をコンピュータが扱えるデジタルデータに変換することです。ビデオテープやカセットテープの内容をデジタルデータに変換することで、劣化を防ぎ、半永久的に保存することが可能になります。デジタルデータは劣化しないため、何十年経っても鮮明な画質や音質で思い出を楽しむことができます。

デジタル化のもう一つの利点は、複製が簡単であることです。アナログデータの複製は手間がかかり、画質や音質が低下する可能性もありましたが、デジタルデータは何度複製しても品質が変わりません。そのため、家族や友人と簡単に共有したり、複数の場所に保管して万が一のデータ損失に備えたりすることができます。例えば、結婚式の様子を録画したビデオテープをデジタル化して、参加者全員に配ることができます。また、自宅のパソコンと外付けの記憶装置に同じデータを保存しておけば、パソコンが故障した場合でもデータは失われません。

さらに、デジタル化によって動画の編集や共有も容易になります。専用の編集ソフトを使えば、不要な部分をカットしたり、字幕や音楽を追加したりすることができます。完成した動画は、スマートフォンやタブレットで手軽に見ることができ、インターネットを通じて世界中の人々と共有することも可能です。昔撮影した家族旅行のビデオを編集して、思い出の動画作品を作ることもできます。また、動画共有サイトにアップロードすれば、遠く離れた家族や友人にも見てもらえます。このように、デジタル化は私たちの思い出をより豊かに、そして安全に守るための大切な技術と言えるでしょう。

| デジタル化のメリット | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 劣化を防ぎ、半永久的に保存可能 | アナログ形式の情報をデジタルデータに変換することで、劣化を防ぎ、半永久的に保存することが可能になります。 | 何十年経っても鮮明な画質や音質で思い出を楽しむことができます。 |

| 複製が簡単 | デジタルデータは何度複製しても品質が変わりません。 | 家族や友人と簡単に共有したり、複数の場所に保管して万が一のデータ損失に備えたりすることができます。結婚式の様子を録画したビデオテープをデジタル化して、参加者全員に配る。自宅のパソコンと外付けの記憶装置に同じデータを保存しておけば、パソコンが故障した場合でもデータは失われません。 |

| 動画の編集や共有が容易 | 専用の編集ソフトを使えば、不要な部分をカットしたり、字幕や音楽を追加したりすることができます。完成した動画は、スマートフォンやタブレットで手軽に見ることができ、インターネットを通じて世界中の人々と共有することも可能です。 | 昔撮影した家族旅行のビデオを編集して、思い出の動画作品を作る。動画共有サイトにアップロードすれば、遠く離れた家族や友人にも見てもらえます。 |

未来へ残す思い出

人生には、忘れがたい大切な出来事がたくさんあります。結婚式や子供の成長、家族旅行など、どれもかけがえのない思い出です。しかし、これらの思い出を記録したビデオテープやフィルムは、時間の経過とともに劣化し、色あせてしまうことがあります。大切な思い出をいつまでも鮮やかに残すためには、動画取り込み装置を使ってデジタルデータに変換することがおすすめです。

動画取り込み装置を使えば、古いビデオテープやフィルムに記録された映像を、パソコンや外付けの記憶装置に取り込むことができます。デジタルデータに変換することで、映像の劣化を防ぎ、いつまでも美しい状態で保存することができます。また、デジタルデータは複製も簡単なので、家族や友人と共有することもできます。結婚式の様子を両親に見せたり、子供の成長記録を祖父母と楽しんだり、離れて暮らす家族と思い出を共有することで絆を深めることができます。

さらに、デジタル化された映像は、編集ソフトを使って加工することも可能です。不要な部分をカットしたり、字幕や音楽を追加したりすることで、オリジナルの映像作品を作成することができます。子供の成長記録をまとめて一本の映画のようにしたり、旅行の思い出をスライドショーにしたり、創造性を活かして様々な表現が可能です。完成した作品は、家族や友人と一緒に見たり、インターネットで公開したり、様々な方法で楽しむことができます。

動画取り込み装置は、単なる機器ではありません。過去の思い出を未来へ繋ぐ、大切な架け橋です。色あせてしまう前に、大切な思い出をデジタルデータに変換し、未来の世代へ残しましょう。そして、 those precious memories をいつまでも大切に語り継いでいきましょう。