文字化けの謎を解く

ITを学びたい

先生、『文字化け』ってどういう意味ですか?

IT専門家

そうですね、パソコンで文字が正しく表示されずに、わけのわからない記号などになってしまうことだよ。例えば、メールを開いたら、□や?ばかりが表示されて読めない、なんていうのが文字化けだね。

ITを学びたい

どうして文字化けが起こるのですか?

IT専門家

文字にはそれぞれ固有の番号が割り振られていて、その番号でコンピューターは文字を認識しているんだ。この番号のことを『文字コード』と言うんだけど、異なる文字コード同士でやり取りすると、番号と文字の対応が合わなくなって文字化けが起こるんだよ。他にも、特定の機種だけで使える特殊な文字を使うと、その機種以外では文字化けすることがあるね。

文字化けとは。

コンピューターで文字が正しく表示されず、わけのわからない文字や記号になってしまうことを「文字化け」と言います。これは、特定の機種だけで使える文字を使ったり、文字の種類を指定する情報が間違っていたりすると起こります。

はじめに

電算機の世界では、私たちが日常的に使っている文字は、実は複雑な手順を経て表示されています。画面に表示される一つ一つの文字は、電算機が理解できる数字に変換されて処理されています。この変換に使われているのが「文字符号」と呼ばれるもので、様々な種類が存在します。

文字化けとは、この文字符号の解釈がうまくいかなかった場合に起こる現象で、意味不明な記号や文字列が表示される困った問題です。まるで暗号のように文字が置き換わってしまうため、本来の意味を読み取ることができなくなります。

例えば、ある文章を作成し、それを異なる種類の電算機で開こうとしたとします。もし、作成した電算機と開こうとしている電算機で使用している文字符号が異なると、文字化けが発生する可能性があります。送信側で使われた文字符号と、受信側で解釈しようとする文字符号が一致していないことが原因です。

文字化けを防ぐためには、どのような文字符号が使われているかを正しく認識することが重要です。多くの文書作成用具や閲覧用具では、文字符号を指定する機能が備わっています。ファイル保存時や、ウェブサイト閲覧時に、適切な文字符号を選択することで、文字化けのリスクを減らすことができます。

また、近ごろ広く利用されている統合符号化文字集合、いわゆる「ユニコード」は、世界中のほぼ全ての文字を収録することを目指した文字符号です。ユニコードを利用することで、異なる言語や文字体系の間での文字化けを大幅に減らすことができます。ユニコードは国際的な情報交換を円滑に進める上で、非常に重要な役割を担っています。文字化けの問題は、単に文字が読めないという不便さだけでなく、情報伝達の正確性を損なう深刻な問題に発展する可能性も秘めています。そのため、文字符号について理解し、適切な対策を講じることは、電算機を扱う上で不可欠な知識と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 文字符号 | コンピュータが文字を処理するために使用する数字への変換方式。様々な種類が存在する。 |

| 文字化け | 文字符号の解釈の不一致によって発生する現象。意味不明な記号や文字列が表示される。 |

| 文字化けの原因 | 送信側と受信側で使用される文字符号の不一致。 |

| 文字化けの防止策 |

|

| ユニコード | 世界中のほぼ全ての文字を収録することを目指した文字符号。国際的な情報交換を円滑にする。 |

| 文字化けの影響 | 文字が読めないだけでなく、情報伝達の正確性を損なう深刻な問題に発展する可能性がある。 |

文字化けの発生原因

文字化けとは、本来表示されるべき文字とは異なる文字が表示されてしまう現象を指します。文字化けの主な原因は、文字コードの不一致です。文字コードとは、コンピュータ上で文字を扱う際に、各文字に割り当てられた数値の集合体です。

例えば、ある文章を作成する際に使用した文字コードと、その文章を表示する際に使用した文字コードが異なっていると、文字化けが発生します。これは、同じ数値であっても、異なる文字コード体系では異なる文字に対応している場合があるためです。例えば、ある文字コードでは数値「65」がアルファベットの「A」に対応している一方で、別の文字コードでは同じ「65」がひらがなの「あ」に対応している可能性があります。このような場合、作成時の文字コードで「A」を意味する「65」という数値が、表示時の文字コードでは「あ」として解釈されてしまい、結果として文字化けが発生します。

機種依存文字の使用も文字化けの原因の一つです。機種依存文字とは、特定の機器や環境でのみ正しく表示できる文字です。これらの文字は、他の環境では対応する文字が存在しないため、正しく表示することができません。例えば、ある会社の特定の機種だけで使用できる記号などを文章に含めた場合、その文章を他の会社の機種で開くと、その記号は文字化けを起こしてしまう可能性があります。そのため、機種依存文字は使用を避けることが推奨されます。

文字化けは、異なる文字コードを使用する組織間で資料の送受信を行う際や、古い資料を開く際によく発生します。古い資料は、現在の主流となっている文字コードとは異なる文字コードで作成されている場合が多いため、現代の機器で開くと文字化けが発生することがあります。また、異なる組織間では使用している文字コードが異なる場合があり、その場合も資料の送受信時に文字化けが発生する可能性があります。そのため、文字コードを統一することや、文字コード変換の機能を利用することが文字化けを防ぐ上で重要です。

| 原因 | 説明 | 対策 |

|---|---|---|

| 文字コードの不一致 | 文章の作成時と表示時に使用される文字コードが異なる場合、同じ数値でも異なる文字に対応しているため文字化けが発生する。 | 文字コードを統一する、文字コード変換機能を利用する |

| 機種依存文字の使用 | 特定の環境でのみ表示できる文字を使用すると、他の環境では文字化けが発生する。 | 機種依存文字の使用を避ける |

| 異なる文字コードを使用する組織間での送受信、古い資料を開く | 異なる文字コードを使用する組織間で資料をやり取りする場合や、古い資料(異なる文字コードで作成されている可能性が高い)を開く際に文字化けが発生しやすい。 | 文字コードを統一する、文字コード変換機能を利用する |

文字化けへの対処法

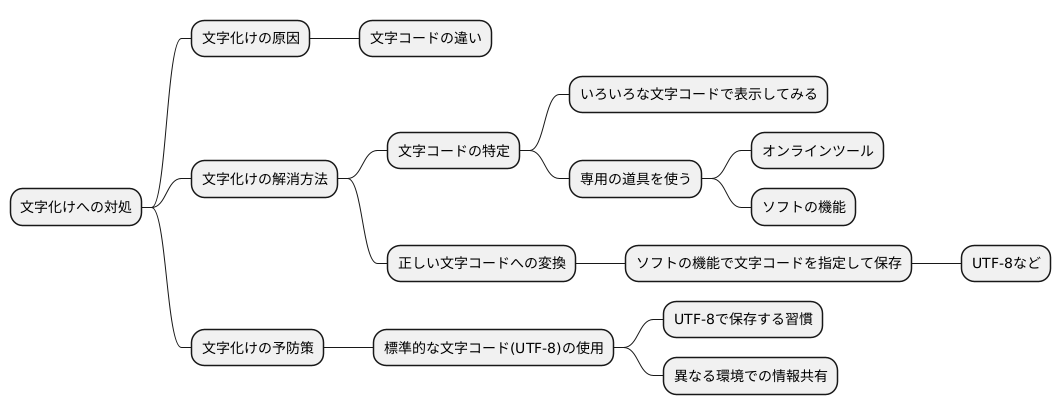

表示される文字が想定と異なり、意味不明な記号の羅列になってしまう現象、いわゆる「文字化け」は、コンピュータ上で扱う文字の形式、つまり文字コードの違いによって発生します。画面に表示されている文字が崩れてしまうと、内容を正しく理解することができず、大変困ってしまいます。この厄介な文字化けを解消するためには、いくつかの方法があります。

まず、文字化けの原因となっている文字コードを特定することが重要です。文字化けした文章を様々な文字コードで表示してみて、意味の通る文章になるまで試行錯誤する方法もありますが、専用の道具を使うとより効率的に特定できます。インターネット上には、文字化けした文字列を入力すると、元の文字コードを推測してくれる便利な道具が公開されています。また、文章作成に使う多くの道具にも、文字コードを指定してファイルを開く機能が備わっています。これらの機能を活用することで、原因となっている文字コードを特定しやすくなります。

文字コードが特定できたら、今度は正しい文字コードに変換します。多くの文章作成道具では、文字コードを指定して保存する機能が備わっています。原因となっている文字コードでファイルを開き、UTF-8などの世界中で広く使われている文字コードで保存し直すことで、文字化けの問題を解消できます。

さらに、文字化けを未然に防ぐためには、UTF-8のような標準的な文字コードを常に使用することが大切です。UTF-8は世界中で広く利用されており、様々な言語の文字を表現できるため、文字化けのリスクを大幅に減らすことができます。文章を作成する際は、必ずUTF-8で保存する習慣をつけましょう。これは、異なる環境で文章を共有する場合に特に重要です。異なる文字コードを使用している環境間で文章をやり取りすると、文字化けが発生する可能性が高くなります。UTF-8を標準的に使用することで、こうした問題を回避し、円滑な情報共有を実現できます。

文字コードの種類

言葉を記号に変換して計算機で扱うための仕組みを、文字コードと言います。文字コードには様々な種類があり、それぞれ扱える文字の種類や数が違います。そのため、適切な文字コードを選ばないと、意図したとおりに文字が表示されない、いわゆる「文字化け」が起こる可能性があります。

代表的な文字コードをいくつか紹介します。まず、「シフトジス」と呼ばれる文字コードがあります。これは、かつて日本のウィンドウズ計算機で広く使われてきました。日本語の文字を表現するのには適していますが、扱える文字の種類が少ないという特徴があります。次に、「イーユーシー・ジェイピー」という文字コードがあります。こちらは、主にユニックス系の計算機で使われることが多いです。シフトジスと比べると、より多くの日本語の文字を表現できます。最後に、「ユーティーエフ・エイト」という文字コードを紹介します。これは、世界中で広く使われている文字コードです。日本語だけでなく、様々な国の言語の文字を表現できるのが大きな特徴です。そのため、インターネット上で情報をやり取りする際に適しています。

このように、文字コードにはそれぞれ特徴があります。そのため、文書を作る際には、目的や読み手に合わせて適切な文字コードを選ぶ必要があります。例えば、日本のウィンドウズ計算機を使う人に向けて文書を作る場合は、シフトジスが適しているかもしれません。一方で、世界中の人に向けて発信する場合は、ユーティーエフ・エイトを使うのが良いでしょう。文字化けを防ぎ、正しく情報を伝えるためには、文字コードへの理解が不可欠です。文字コードについて学ぶことで、計算機をより効果的に活用できるようになるでしょう。

| 文字コード | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|

| シフトジス | 日本語に適しているが、文字の種類が少ない | 日本のWindows計算機 |

| EUC-JP | シフトジスより多くの日本語を表現可能 | Unix系計算機 |

| UTF-8 | 世界中で広く使われ、多言語対応 | インターネット上での情報交換 |

文字化けを防ぐための対策

文字化けは、異なる文字コードを使用した場合に、文字が正しく表示されない現象です。これは、例えばウェブサイトを閲覧した際に、記号や意味不明な文字列が表示されるといった形で発生し、情報の伝達を阻害する大きな問題となります。この問題を解決し、円滑な情報交換を行うためには、システム全体で文字コードの統一を図ることが非常に重要です。

ウェブサイトを制作する際には、まずHTMLファイルに文字コードを明示的に指定する必要があります。これにより、閲覧者の使用する様々な種類の閲覧ソフトが、作成者の意図した通りの文字でウェブサイトの内容を表示できるようになります。例えば、日本語でウェブサイトを作成する場合には、「UTF-8」といった広く利用されている文字コードを指定することで、文字化けのリスクを大幅に低減できます。

加えて、情報を蓄積するデータベースにも適切な文字コードを設定する必要があります。データベースは、大量の情報を格納・管理する役割を担うため、ここでの文字コードの設定ミスは、情報全体の文字化けにつながる可能性があります。データベースに情報を保存する際、そして保存された情報を取り出す際には、常に設定された文字コードが正しく機能しているかを確認する必要があります。

異なる機器間で情報をやり取りする際にも、送受信側で同じ文字コードを使用しているかを確認することが大切です。もし、送受信側で異なる文字コードを使用している場合は、情報を送信する前に、送信側の文字コードを受信側の文字コードに変換する必要があります。この変換処理を怠ると、受信側では文字が正しく表示されず、文字化けが発生します。

上記のような対策を、情報を作成する段階から、保存、表示、そして送受信といったあらゆる段階で徹底して行うことで、文字化けの発生を未然に防ぎ、正確な情報伝達を実現できます。これにより、利用者はストレスなく情報を入手でき、円滑なコミュニケーションが可能になります。

| 対策 | 説明 |

|---|---|

| HTMLファイルに文字コードを明示的に指定 | ウェブサイト制作者が、ブラウザが文字コードを正しく解釈できるようにするため。UTF-8など。 |

| データベースに適切な文字コードを設定 | データベースに格納される情報が、一貫した文字コードで扱われるようにするため。 |

| 送受信側で同じ文字コードを使用 | 異なるシステム間でのデータ交換時に、文字化けが発生しないようにするため。必要に応じて変換処理を行う。 |

| あらゆる段階で文字コードを意識 | 情報作成、保存、表示、送受信といったすべての段階で文字コードの整合性を保つ。 |

まとめ

計算機を使う上で、文字が正しく表示されない、いわゆる「文字化け」は誰もが一度は経験する問題でしょう。まるで暗号のように表示された文字の羅列を前に途方に暮れた経験を持つ方も少なくないはずです。この厄介な文字化けは、計算機が文字を扱う仕組みを理解することで、解決の糸口が見えてきます。

計算機は、文字を数字の列で表しています。この数字と文字の対応表を「文字コード」と呼びます。世界には様々な言語が存在し、それぞれに異なる文字が使われています。そのため、様々な文字コードが存在し、それらが混在していることが文字化けの根本原因です。例えば、ある文章が「コードA」で作成され、それを「コードB」で表示しようとすると、文字と数字の対応関係が異なるため、意図しない文字が表示されてしまうのです。これが文字化けの正体です。

文字化けが発生した場合、まず行うべきことは、原因となっている文字コードを特定することです。表示されている文字の特徴から、元の文字コードを推測するツールも存在します。元の文字コードが特定できれば、適切な文字コードに変換することで、正しく表示できるようになります。多くの文書作成ソフトや閲覧ソフトは、文字コードを指定する機能を備えています。

文字化けを防ぐためには、日頃から文字コードを意識することが重要です。自分が使っている計算機の文字コード設定を確認し、文書を作成する際には、使用する文字コードを明示的に指定することで、文字化けのリスクを減らすことができます。また、他者から受け取った文書を開く際にも、文字コードを指定する機能を活用することで、文字化けを防ぐことができます。

文字化けは、単なる表示上の問題ではなく、コミュニケーションの阻害要因になり得ます。正しい情報を正しく伝えるためにも、文字コードに関する知識を深め、文字化けのない、円滑な情報交換を実現しましょう。

| 文字化けの原因 | 文字化けの解決策 | 文字化けの予防策 |

|---|---|---|

| 計算機が文字を数字で表現する「文字コード」の不一致。異なる文字コードで作成された文書を、別の文字コードで表示しようとすると、文字化けが発生する。 | 文字化けの原因となっている文字コードを特定し、正しい文字コードに変換する。文字コード推測ツールなども活用できる。 |

|