描画の世界:レンダリングとは

ITを学びたい

先生、『レンダリング』ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

IT専門家

簡単に言うと、コンピューターの中で作った設計図を、実際に目に見える絵や動画、あるいは音に変換する作業のことだよ。粘土で作った像を元に、石膏で型を作って、最後にブロンズ像を作るようなものだね。

ITを学びたい

なるほど!設計図が粘土で、ブロンズ像が出来上がった絵や動画ってことですね。でも、何に使うんですか?

IT専門家

例えば、映画のCGやゲームの画面、建築物の完成予想図を作る時などに使われているよ。設計図だけでは完成形が分かりにくいから、レンダリングして分かりやすく表現するんだ。

renderingとは。

コンピューターを使って、物の形や音などの情報から、立体的な絵や音を実際に作り出すことを「レンダリング」と言います。数字で表された情報をもとに、コンピューターのプログラムで絵や音を作り出す作業のことです。「レンダ」と言うこともあります。

はじめに

絵を描くことを想像してみてください。まず、描きたいものを思い浮かべ、鉛筆で下書きをし、色を塗って完成させますよね。コンピューターで絵を描く、つまりコンピューターグラフィックス(略してCG)を作るのも、これとよく似ています。「レンダリング」とは、コンピューターの中で絵を描く最後の仕上げの工程にあたります。

まず、絵を描く対象となるもの、例えば人や物、風景などをコンピューターの中に用意します。これらは数値データとして表現され、形や大きさ、材質、表面の質感といった情報が含まれています。次に、光源を設定します。太陽光や電灯など、どこからどのような光が当たるのかを指定します。そして、カメラをどこに置くかを決め、構図を決めます。これら全ての準備が整ったら、いよいよレンダリングの出番です。

レンダリングとは、これらの情報に基づいて、コンピューターが計算を行い、最終的な画像を作り出す処理のことです。光が物体にどのように反射するか、影はどこにできるか、材質によってどのように色が変化するかなど、様々な要素が考慮されます。まるで画家が筆を動かし、キャンバスに色を乗せていくように、コンピューターは複雑な計算を繰り返しながら、画面上に絵を描いていきます。

こうして出来上がったCG画像は、写真のようにリアルなものから、アニメのようなものまで様々です。このレンダリング技術は、映画やゲームはもちろん、建物や製品の設計、医療現場での画像診断など、様々な分野で活用されています。私たちの身の回りにあるCGのほとんどは、このレンダリングという技術によって生み出されているのです。

| CG制作工程 | 説明 | レンダリングとの関係 |

|---|---|---|

| 対象物の設定 | 人、物、風景などをコンピューター内に数値データとして用意。形、大きさ、材質、表面の質感などの情報を含む。 | レンダリングの入力データ |

| 光源の設定 | 太陽光や電灯など、光源の位置と種類を設定。 | レンダリングの入力データ |

| カメラの設定 | カメラの位置と構図を設定。 | レンダリングの入力データ |

| レンダリング | 上記設定に基づき、コンピューターが計算を行い最終的な画像を生成する処理。光反射、影、材質による色の変化などを考慮。 | CG制作の最終仕上げ工程 |

| CG画像の出力 | 写真のようにリアルなものからアニメ風まで、様々なCG画像が生成される。 | レンダリングの出力結果 |

| 活用分野 | 映画、ゲーム、建築/製品設計、医療画像診断など。 | レンダリング技術の応用範囲 |

描画の仕組み

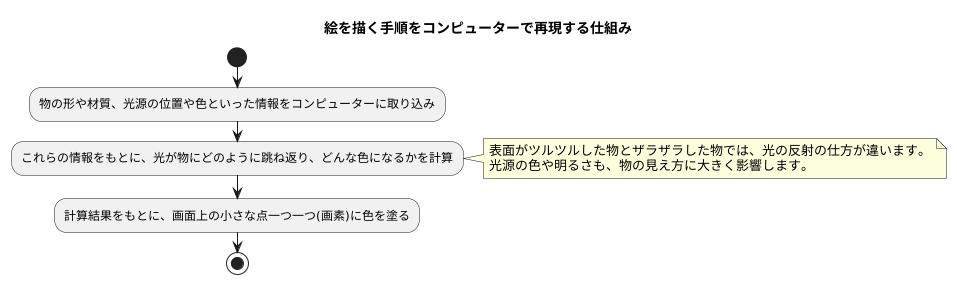

絵を描く手順をコンピューターで再現する仕組みを説明します。この仕組みは、光が物に当たって跳ね返り、私たちの目に届く過程を真似ています。まず、物の形や材質、光源の位置や色といった情報をコンピューターに取り込みます。

次に、これらの情報をもとに、光が物にどのように跳ね返り、どんな色になるかを計算します。この計算は非常に難しく、物の表面の凸凹や材質の特徴などを考える必要があるため、高度な計算方法が使われます。例えば、表面がツルツルした物とザラザラした物では、光の反射の仕方が違います。また、光源の色や明るさも、物の見え方に大きく影響します。これらの要素をすべて考慮して、一つ一つの光の粒子がどのように進むかを計算します。

そして、計算結果をもとに、画面上の小さな点一つ一つに色を塗っていきます。この小さな点は画素と呼ばれ、画面全体に無数に並んでいます。それぞれの画素に適切な色を塗ることで、まるで写真のようにリアルな絵を作り出せます。

近年では、コンピューターの計算速度が上がったことで、よりリアルで複雑な表現が可能になっています。例えば、水面に映る景色や、炎の揺らめき、髪の毛の一本一本まで、細かく表現できるようになりました。まるで現実世界を見ているかのような、美しい絵を作り出すことができるのです。この技術は、映画やゲーム、デザインなど、様々な分野で活用されています。

描画の種類

絵を描く方法は様々ありますが、大きく分けて即時に描く方法と時間をかけて描く方法の二種類があり、それぞれに得意な分野があります。即時に描く方法は、動画遊びなどで使われています。画面の中のものが動いたり変化したりするたびに、その変化に合わせてすぐに絵を描き直すので、まるで生きているかのような動きを見せることができます。遊ぶ人は、自分で絵の中の人物を動かしたり、周りの景色を眺めたりと、自由に動き回ることができます。この方法のおかげで、わたしたちは画面の中の世界に入り込んだような体験ができるのです。

一方で、時間をかけてじっくり描く方法は、映画などで使われています。即時に描く方法とは違い、一枚の絵を描くのに長い時間をかけるので、非常に緻密で写実的な絵を作り出すことができます。まるで写真のようにリアルで美しい映像は、見ている人を物語の世界に引き込み、感動を与えます。この方法は、細部までこだわり抜いた表現をしたい場合に最適です。

さらに、この二つの方法以外にも、それぞれ特定の用途に特化した様々な描き方があります。例えば、設計図を描くためのものや、医療現場で使われる体の内部を画像化する技術など、様々な分野でそれぞれの目的に合わせた描き方が開発され、活用されています。このように、絵を描く方法は、それぞれに異なる特徴を持ち、わたしたちの生活の様々な場面で役立っているのです。

| 描き方 | 特徴 | 用途例 |

|---|---|---|

| 即時 | 変化に合わせてすぐ描き直す、動的な表現 | 動画遊び |

| 時間をかけて | 緻密で写実的、リアルで美しい | 映画 |

| その他 | 特定の用途に特化 | 設計図、医療画像 |

活用事例

様々な分野で画像や映像を作り出す技術である描画は、私たちの暮らしをより良くするために、なくてはならないものとなっています。娯楽の分野では、まるで現実世界のような映像を作り出すために欠かせない技術となっています。例えば、映画やゲームでは、登場人物や背景を本物そっくりに表現するために活用されています。まるで生きているかのような登場人物や、息を呑むほど美しい景色は、この描画技術によって生み出されています。

建築の分野でも、この技術は大きな力を発揮しています。設計図をもとに、建物の完成予想図を作り出すことで、完成後の建物の姿を事前に確認することができます。建物の外観だけでなく、内装や家具の配置なども、実際に建てる前に確認することができるので、設計変更や修正も容易になり、より良い建物を建てることに役立っています。

医療の分野では、人体の内部構造を分かりやすく表現するために活用されています。断層撮影装置や磁気共鳴画像装置で撮影した画像をもとに、臓器の立体模型を作り出すことで、医師は手術前に患部の状態を詳細に把握することができます。これにより、手術の精度を高め、患者への負担を軽減することに繋がっています。

製品設計の分野でも、この技術は革新をもたらしています。試作品を実際に作る前に、製品の外観やデザインを様々な角度から確認することができます。色や形、素材感などをコンピューター上で自由に調整し、完成イメージを共有することで、開発期間の短縮やコスト削減に貢献しています。このように、描画技術は、私たちの生活を支える様々な場面で活躍し、より便利で豊かな社会の実現に貢献しています。

| 分野 | 描画技術の活用例 | 効果 |

|---|---|---|

| 娯楽 | 映画やゲームで、登場人物や背景を本物そっくりに表現 | よりリアルな映像体験 |

| 建築 | 完成予想図の作成、内装や家具配置の確認 | 設計変更の容易化、より良い建物の建設 |

| 医療 | 人体の内部構造の表現、臓器の立体模型作成 | 手術精度の向上、患者負担の軽減 |

| 製品設計 | 試作品作成前の外観・デザイン確認、完成イメージの共有 | 開発期間の短縮、コスト削減 |

今後の展望

絵を描くように、コンピューターで画像を作る技術は、近年、驚くほどの速さで進歩しています。まるで写真のようにリアルな画像や、動画を、コンピューターで作ることができるようになってきています。この技術は日々進化しており、今後さらに目覚ましい発展を遂げることが予想されます。

人工知能、いわゆる人のように考えるコンピューターの技術を使った画像作成技術も開発が進んでいます。この技術を使うことで、より本物に近い、高画質の画像を、誰でも簡単に作れるようになるでしょう。例えば、複雑な設定や調整を必要とせず、簡単な指示だけで、まるでプロが描いたような絵や、写真のようなリアルな画像を作成できるようになるかもしれません。

また、仮想現実や拡張現実といった、コンピューターで作った仮想の世界に入り込んだような体験ができる技術との組み合わせも進んでいます。仮想現実とは、コンピューターで作られた仮想空間に、まるで現実世界のように入り込むことができる技術です。拡張現実とは、現実世界にコンピューターで作った仮想の物体を重ね合わせて表示する技術です。これらの技術と画像作成技術が融合することで、よりリアルで、まるでその場にいるかのような体験ができるようになるでしょう。例えば、ゲームの世界に入り込んで、実際にその世界を冒険しているかのような体験ができたり、現実の風景に仮想の家具を配置して、部屋の模様替えをシミュレーションできるようになるかもしれません。

このように、コンピューターで画像を作る技術は、私たちの生活をより豊かに、より便利にしていく可能性を秘めています。娯楽、教育、医療など、様々な分野での活用が期待されており、今後の発展から目が離せません。

| 技術 | 説明 | 活用例 |

|---|---|---|

| リアルな画像・動画生成 | 写真のようにリアルな画像や動画をコンピューターで作成する技術 | – |

| AIを使った画像生成 | 人工知能を用いて、よりリアルで高画質な画像を簡単に作成する技術 | プロの絵画風画像作成、写真のようなリアルな画像作成 |

| 仮想現実(VR)・拡張現実(AR)との組み合わせ | VR:仮想空間に現実世界のように入り込む技術 AR:現実世界に仮想物体を重ねて表示する技術 これらの技術と画像作成技術を組み合わせることで、よりリアルな体験が可能になる |

ゲームへの没入、部屋の模様替えシミュレーション |

まとめ

絵や音などを作り出す技術である「描画処理」について、この記事でまとめた内容をおさらいしましょう。描画処理は、数値の情報を基に、絵や音といった私たちが目で見て耳で聞ける形に変換する技術のことです。まるで計算結果を絵や音に翻訳するようなもので、コンピューターを使った絵作りには欠かせないものです。

この描画処理は、映画やゲームといった娯楽だけでなく、建物や医療といった様々な分野で利用されています。例えば、映画では迫力のある映像を作り出すのに、ゲームでは仮想世界を美しく描くのに役立っています。また、建物の設計段階で完成予想図を作る際や、医療現場で人体内部の様子を画像化する際にも、この技術が活用されています。つまり、描画処理は私たちの生活をより豊かで便利にするための重要な技術と言えるでしょう。

描画処理には様々な種類があり、それぞれに特徴があります。例えば、光の動きを緻密に計算してリアルな絵を作り出す方法や、処理速度を重視して簡略化された絵を作り出す方法などがあります。どの方法を選ぶかは、目的や用途によって異なります。また、近年では人工知能を活用した新しい描画処理技術も開発されており、今後ますます技術の進歩が期待される分野です。

この記事では、描画処理の仕組みや種類、活用事例、そして未来への展望について解説しました。描画処理は奥が深く、常に進化を続けている技術です。この記事を通して、描画処理への理解が深まり、その可能性に興味を持っていただければ幸いです。今後の更なる発展に期待し、私たちもその可能性を探求していく価値は大いにあるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 数値情報を基に、絵や音といった視覚的・聴覚的に認識できる形に変換する技術 |

| 役割 | 計算結果を絵や音に翻訳するようなもので、コンピューターを使った絵作りに不可欠 |

| 活用分野 | 映画、ゲーム、建築、医療など |

| 活用事例 | 映画の迫力ある映像、ゲームの仮想世界、建物の完成予想図、人体内部の画像化など |

| 種類 | 光の動きを緻密に計算するリアルな描画、処理速度重視の簡略化された描画など |

| 将来性 | 人工知能を活用した技術開発など、今後の進歩が期待される |