データ探検: 「嘗める」を紐解く

ITを学びたい

先生、『嘗める』ってデータを見ることって意味ですよね?どういうことですか?

IT専門家

そうだね。『嘗める』は、コンピューターのデータなどを隅々まで細かく調べることを指す俗語だよ。 例えば、プログラムのコードを一行ずつ確認して、エラーを探したり、データの値を一つずつ見ていくようなイメージだね。

ITを学びたい

あ!プログラムのバグ探しで、コードを一行ずつ見ていくような感じですね!なんとなくわかりました。

IT専門家

その通り!よく理解できたね。まるで飴をじっくり味わうように、データの一つ一つを丁寧に確認していく様子を表しているんだ。

嘗める/舐めるとは。

情報技術の分野で使われる『嘗める/舐める』という言葉について。これは俗語で、コンピューターで扱われているデータなどを、一つ一つ細かく調べたり、探し出したりすることを意味します。

はじまり

近頃、「味わう」という言葉が、計算機や情報処理の分野でよく聞かれるようになりました。これは、データ全体を丁寧に確認する作業を指す比喩的な表現です。小さな飴玉を舌で転がし、その甘みや風味を隅々まで確かめるように、データの一つひとつを注意深く見ていく様子を表しています。

一見すると、この作業は地道で時間のかかるもののように思われます。しかし、実はデータの真の姿を理解するための大切な手順なのです。集めたデータの山を漫然と眺めるだけでは、全体像や重要な点が掴めません。まるで霧の深い海を航海する船のように、進むべき方向を見失ってしまうでしょう。

そこで、「味わう」という作業が羅針盤の役割を果たします。一つひとつのデータに触れ、その意味や繋がりを丁寧に確認することで、全体像が少しずつ明らかになってきます。深い霧が晴れていくように、データの背後に隠された真の姿が見えてくるのです。

例えば、顧客の購買記録を「味わう」ことで、顧客の好みや行動パターンが見えてきます。売上データの推移を「味わう」ことで、市場の動向や自社の強み弱みが分かります。このように、「味わう」作業は、データ分析の出発点であり、より良い意思決定を行うための土台となるのです。

膨大なデータの海を航海する私たちにとって、「味わう」という作業は欠かせません。それは、宝の地図を読み解き、目的地へと導いてくれる羅針盤のような役割を果たすからです。この地道な作業を通じて、隠された価値を発見し、新たな知見を生み出すことができるのです。

| キーワード | 説明 | メリット/役割 |

|---|---|---|

| 味わう | データ全体を丁寧に確認する作業。データ一つひとつを注意深く見ていくこと。 | データの真の姿を理解するための大切な手順。データ分析の出発点であり、より良い意思決定を行うための土台。隠された価値を発見し、新たな知見を生み出す。 |

| データ全体を漫然と眺める | データの山を漫然と眺めるだけで全体像や重要な点が掴めない状態。 | 霧の深い海を航海する船のように、進むべき方向を見失ってしまう。 |

| 顧客の購買記録を「味わう」 | 顧客の購買記録を丁寧に確認する。 | 顧客の好みや行動パターンが見えてくる。 |

| 売上データの推移を「味わう」 | 売上データの推移を丁寧に確認する。 | 市場の動向や自社の強み弱みが分かる。 |

言葉の由来

「味わう」という意味の「嘗める」という言葉は、舌を使って食べ物の良し悪しを判断する行為を表します。この行為は、単に味を知覚するだけでなく、その奥にある食材の性質や状態、さらには作り手の技量までも感じ取ることを含みます。

情報技術の世界でも、この「嘗める」という言葉が比喩的に使われることがあります。膨大な量の情報を扱う技術者は、まるで料理人が素材を吟味するように、データの持つ特徴や価値、そこに隠された意味を読み解こうとします。

例えば、ある製品の利用者に関する情報があるとします。年齢や性別、居住地といった基本的な情報に加え、購入履歴やウェブサイトの閲覧履歴、商品に対する評価といった様々な情報が含まれているかもしれません。熟練した技術者は、これらの情報を注意深く観察し、まるで舌で味わうかのように分析します。

表面的な情報だけでなく、隠された関連性や規則性を見つけ出すことで、利用者の行動パターンやニーズを予測することが可能になります。新しい商品の開発や販売戦略の立案、顧客満足度の向上といった様々な場面で、この洞察力が大きな役割を果たします。

データの「味」を正しく理解するためには、経験と知識に基づいた深い洞察力が必要です。多種多様なデータを分析し、そこから意味を見出す訓練を繰り返すことで、まるで舌が味を覚えるように、データの本質を見抜く力が養われるのです。そして、この鋭い洞察力こそが、情報技術の分野で成功を収めるための鍵と言えるでしょう。

| 現実世界の「味わう(嘗める)」 | IT世界の「味わう(嘗める)」 |

|---|---|

| 舌を使って食べ物の良し悪しを判断する。味を知覚するだけでなく、食材の性質や状態、作り手の技量までも感じ取る。 | 膨大な量の情報を扱う技術者が、データの持つ特徴や価値、そこに隠された意味を読み解く。 |

| 料理人が素材を吟味する。 | 技術者はデータの特徴や価値、隠された意味を読み解こうとする。 |

| 例:様々な利用者情報(年齢、性別、居住地、購入履歴、閲覧履歴、商品評価など) | 例:熟練した技術者はこれらの情報を注意深く観察し、まるで舌で味わうかのように分析する。 |

| 表面的な情報だけでなく、隠された関連性や規則性を見つけ出す。 | 利用者の行動パターンやニーズを予測し、新商品開発や販売戦略立案、顧客満足度向上に役立てる。 |

| データの「味」を正しく理解するには、経験と知識に基づいた深い洞察力が必要。 | 多様なデータを分析し、意味を見出す訓練を繰り返すことで、データの本質を見抜く力が養われる。鋭い洞察力が、情報技術分野での成功の鍵となる。 |

具体的な使い方

「なめ回すように細かく調べる」という意味を持つ「嘗める」という言葉は、情報技術の様々な場面で比喩的に使われています。対象を隅々までじっくりと確認し、理解を深めるというニュアンスを含んでおり、専門用語ではありませんが、技術者同士の会話などではよく耳にする表現です。

例えば、プログラムの誤りを見つける作業を考えてみましょう。プログラムは複雑な命令の連なりでできており、一つでも誤りがあると正しく動作しません。そこで、技術者はプログラムのコードを一文字ずつ丁寧に見て、誤りがないかを確認します。まるで料理人が素材の味を確かめるように、コードの細部まで注意深く確認していくこの作業を「コードを嘗める」と表現するのです。

また、大量のデータの中から特定の情報を探す場合にも「嘗める」という言葉が使われます。例えば、販売データから売れ筋商品を見つけ出したり、アクセス記録から不正アクセスを見つけ出すといった作業です。これらの作業では、大量のデータの中から必要な情報を見つけ出すために、一つ一つのデータを丹念に確認していく必要があります。この根気のいる作業もまた、「データを嘗める」と表現されます。

さらに、ネットワークの監視作業も「ネットワークを嘗める」と表現できます。ネットワークには常に様々な情報が流れており、不正アクセスや攻撃の兆候を見つけるためには、ネットワークの状態を常に監視し、怪しい動きがないかを注意深く確認する必要があります。この警戒を怠らない監視作業も「嘗める」という言葉で表現されるのです。このように、「嘗める」という言葉は、情報技術における様々な確認作業を表現する際に使われ、その作業の丁寧さや慎重さを強調する効果があります。

| 場面 | 作業内容 | 「嘗める」のニュアンス |

|---|---|---|

| プログラムのデバッグ | プログラムコードを一文字ずつ確認し、誤りがないか調べる | コードの細部まで注意深く確認する |

| データ分析 | 大量のデータから特定の情報(売れ筋商品、不正アクセスなど)を見つけ出す | 根気のいる作業で、一つ一つのデータを丹念に確認していく |

| ネットワーク監視 | ネットワークの状態を常に監視し、不正アクセスや攻撃の兆候がないか確認する | 警戒を怠らない、注意深い監視作業 |

他の言い回し

「味わう」に似た言葉は他にもたくさんあります。例えば、「細かく調べる」「よく見る」「確かめる」などです。これらの言葉は、「味わう」よりも堅苦しい響きがあります。「味わう」には、ただ単に確認する以上の意味が含まれているからです。

「味わう」には、じっくりと時間をかけて、対象の持つ様々な特徴を理解しようとする姿勢が込められています。料理人が一口ずつ料理を味わって、素材の風味や調理法の工夫を感じ取るように、データの奥深くに潜む情報を読み解こうとする真摯な取り組みが感じられます。

例えば、新しい仕組みを導入する場面を考えてみましょう。「細かく調べる」では、単に仕組みの機能や性能を確認するだけのように聞こえます。一方、「味わう」と言う場合は、その仕組みが持つ可能性や課題、導入による影響などを、多角的に、時間をかけて検討するという印象を与えます。まるで芸術家が作品を鑑賞するように、対象と深く向き合い、その本質を見極めようとする姿勢が、「味わう」という言葉には表れているのです。

このように、「味わう」は、単なる確認作業ではなく、対象と真摯に向き合い、深く理解しようとする探究心を表す言葉として、他の言葉とは一線を画す特別な意味合いを持っていると言えるでしょう。これは、データ分析のような知的活動において、特に重要な姿勢と言えるでしょう。

| 言葉 | 意味合い | ニュアンス |

|---|---|---|

| 味わう | 対象の持つ様々な特徴をじっくりと時間をかけて理解しようとする。 可能性や課題、影響などを多角的に検討する。 対象と深く向き合い、本質を見極めようとする。 |

探究心、真摯な取り組み、深い理解 |

| 細かく調べる よく見る 確かめる |

単に仕組みの機能や性能を確認する。 | 堅苦しい、表面的な確認 |

これからの展望

情報があふれる時代、情報の海ともいえる大量のデータが日々生み出されています。このデータの波に溺れることなく、価値ある真珠を見つけ出すには、データの一つ一つを丁寧に吟味する、いわば「味わう」姿勢が欠かせません。まるで料理人が食材を吟味するように、データの質や特性を見極めることが重要なのです。

近年の技術革新により、様々な道具が開発され、データの収集や分析は以前より容易になりました。人工知能のような技術は、膨大なデータの中から傾向や規則性を見つけ出す助けとなるでしょう。しかし、道具はあくまで道具であり、それを使うのは人間です。道具がどれだけ進化しても、最終的には人間の目利き、データの真価を見極める洞察力が求められます。データに隠された意味を読み解き、本質を見抜く力は、これからも重要性を増していくでしょう。

データの「味わい」を理解するには、様々な経験が必要です。異なる分野のデータに触れたり、様々な分析手法を試したりすることで、データを見る目を養うことができます。まるで舌が様々な味を覚えるように、経験を積むことでデータの微妙な違いを識別できるようになるのです。データの海を航海する探検家のように、私たちは好奇心と探求心を持って、データという未知の世界を探検していく必要があります。データの「味」を理解し、その背後にある物語を読み解くことで、新たな発見やイノベーションに繋がる洞察を得ることができるのです。

これからの時代は、データを読み解く力、すなわち「データリテラシー」がますます重要になります。データを見る目を養い、情報を正しく理解し、活用する能力は、社会のあらゆる場面で必要とされるでしょう。私たちは、データの海を航海する探検家として、これからも「味わう」という行為を通じて、新たな価値を創造していく必要があるのです。

| テーマ | 説明 |

|---|---|

| データの吟味 | 情報過多の時代において、データの質や特性を見極める「味わう」姿勢が重要。 |

| 技術と人間の役割 | 技術革新によりデータ分析は容易になったが、道具を使うのは人間であり、人間の目利きや洞察力が重要。 |

| データリテラシーの重要性 | データを読み解く力である「データリテラシー」がますます重要になり、社会のあらゆる場面で必要とされる。 |

| データの探求 | 様々な経験を通じてデータを見る目を養い、好奇心と探求心を持ってデータの未知の世界を探検していく必要がある。 |

まとめ

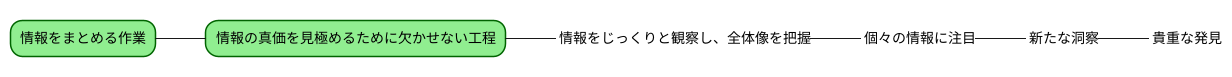

情報をまとめる作業は、資料の山を整理するようなものです。一見、手間のかかる作業のように見えますが、情報の真価を見極めるためには、欠かせない工程です。私たちは、この作業の大切さを理解し、実践することで、情報の海から価値ある真珠を見つけ出すことができるのです。

熟練した猟師が獲物を追うように、情報の奥深くに隠された真実を追い求める必要があります。そのためには、まず情報をじっくりと観察し、全体像を把握することが大切です。一つ一つの情報を丁寧に確認し、それぞれの関連性を見出すことで、全体像が見えてきます。まるで、ジグソーパズルのピースを一つ一つはめていくように、情報を組み合わせ、全体像を構築していくのです。

全体像が把握できたら、今度は個々の情報に注目します。それぞれの情報が持つ意味や重要性を分析し、全体との関係性を明らかにすることで、より深い理解が得られます。これは、顕微鏡で微生物を観察するような精密な作業です。一つ一つの情報を丁寧に分析することで、隠された意味や価値を発見することができるのです。

そして、これらの作業を通して得られた知見を組み合わせ、新たな洞察を生み出します。これは、錬金術師が様々な物質を組み合わせて金を作り出すような、創造的な作業です。得られた情報を分析し、新たな視点を加えることで、今までに誰も気づかなかった価値を発見することができるのです。

このように、情報をまとめる作業は、宝探しのようなものです。地道な努力を続けることで、貴重な発見をし、より良い未来を切り開く鍵を見つけることができるのです。私たちはこの作業の重要性を常に心に留め、情報の海を冒険し続けなければなりません。