今はなき電子材料の雄、EMAJ

ITを学びたい

先生、『EMAJ』って聞いたことがあるんですけど、どんな団体のことですか?

IT専門家

いい質問だね。『EMAJ』は『日本電子材料工業会』の略称だよ。電子部品や電子材料の分野で、国内の標準化を進めていた団体なんだ。

ITを学びたい

標準化って、具体的にはどんなことをしていたんですか?

IT専門家

例えば、電子部品の大きさや性能などを決めることで、異なる会社が作った部品でも組み合わせられるようにしていたんだよ。今は『電子情報技術産業協会』、『JEITA』に統合されて、『EMAJ』自体はもう存在しないけどね。

EMAJとは。

日本の電子材料工業会(略称:EMAJ)は、日本の電子部品や電子材料の分野における標準化団体でした。2005年に電子情報技術産業協会(JEITA)に統合され、解散しました。EMAJは英語でElectronic Materials Manufacturers Association of Japanの略です。

設立の背景と目的

日本の経済が大きく成長していた時代、家電や計算機といった電子機器が世界中で評判となり、日本は「電子機器の強国」と呼ばれるようになりました。この発展を陰で支えていたのが、電子機器の中の小さな部品や材料の技術革新です。より小さく、高性能な製品を作るためには、部品や材料の質を高め、どの会社で作っても同じ品質になるようにすることが必要でした。

そこで、電子材料を作る会社が集まり、技術を一緒に研究したり、品質の基準を統一したりするために、電子材料の会社が集まって「日本電子材料工業会」を作りました。この組織は、略して「電材工会」と呼ばれることもあります。電材工会は、国内向けの品質基準作りや、世界共通の基準作りにも参加しました。他にも、技術に関する知識を共有したり、技術者を育てるといった活動も行いました。

電材工会が設立された当時、電子機器はどんどん小型化し、高性能になっていました。携帯電話や小型の計算機などが登場し、人々の生活は大きく変わろうとしていました。このような時代の変化の中で、電材工会は電子材料の品質向上と安定供給に力を入れ、日本の電子産業を支える重要な役割を果たしました。

電材工会は、各社が別々に研究開発を行うよりも、協力して進める方が効率的だと考えました。共通の課題を解決することで、業界全体の技術力を高め、国際競争力を強化できると考えたのです。また、標準化を進めることで、製品の互換性を高め、消費者にとって使いやすい製品開発にも繋がると期待されました。

このように、電材工会は日本の電子産業の発展に大きく貢献することを目指し、様々な活動を行いました。そして、その活動は電子機器の発展だけでなく、人々の生活の向上にも繋がったと言えるでしょう。

| 設立の背景 | 電材工会の活動 | 活動の目的 | 活動の効果 |

|---|---|---|---|

| 日本の電子機器産業の成長と、より小さく高性能な製品のための部品・材料の技術革新の必要性 |

|

|

電子機器の発展、人々の生活向上に貢献 |

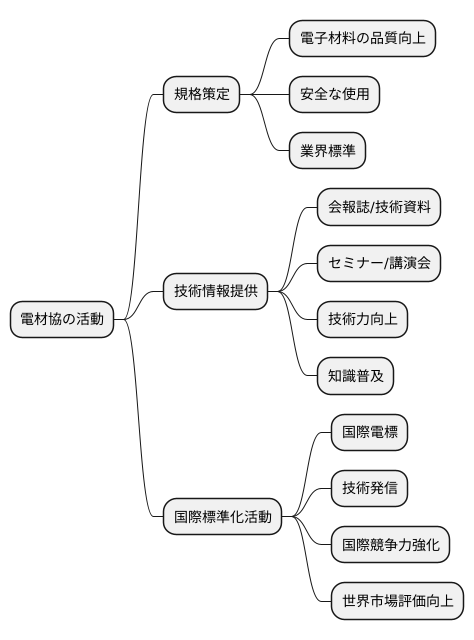

活動内容と成果

電子材料技術協会(略称電材協)は、電子機器に欠かせない電子材料の品質向上と、それらを取り扱う際の基準作りを推進するため、様々な活動を行いました。電材協の活動は大きく分けて三つの柱で成り立っています。一つ目は、電子材料の規格や試験方法の策定です。電子材料の品質を一定以上に保ち、安全に使えるようにするために、様々な材料の特性や試験方法を細かく定めた規格を設けました。電材協が定めた規格は業界標準として広く普及し、電子材料の品質向上に大きく貢献しました。

二つ目の柱は、技術情報の提供です。電材協は、会報誌や技術資料を通じて最新の技術動向や研究成果を会員企業に提供しました。また、セミナーや講演会を定期的に開催し、技術者同士の情報交換や交流の場を設けることで、技術力の向上を図りました。これらの活動を通じて、電子材料に関する知識の普及と技術力の底上げに貢献しました。

三つ目の柱は、国際標準化活動への貢献です。電材協は、国際電気標準会議(略称国際電標)などの国際機関に積極的に参加し、日本の電子材料技術を世界に発信しました。国際標準の策定に貢献することで、日本の電子材料の国際競争力の強化を図りました。その結果、世界市場において日本の電子材料は高い評価を得るようになり、電子産業全体の成長を大きく後押ししました。

これらの活動を通じて、電材協は電子材料の品質と信頼性を向上させ、国際的な競争力を高める上で重要な役割を果たしました。電材協の活動は、日本の電子産業が世界をリードしていく上で、なくてはならないものと言えるでしょう。

電子情報技術産業協会への統合

電子材料協会(略称EMAJ)は、日本の電子材料産業の発展を長年支えてきた重要な団体でした。電子機器や情報処理機器に使われる材料の研究開発、標準化、そして業界全体の振興に尽力してきました。しかし、情報化社会の急速な進展に伴い、電子機器、情報処理機器、電子部品、そして電子材料といった、さまざまな分野が密接に関連し合うようになりました。従来のように材料分野だけで活動するよりも、より幅広い視点で産業全体の発展を考える必要性が高まってきたのです。

こうした背景から、平成17年(2005年)、電子材料協会は電子情報技術産業協会(略称JEITA)に統合され、解散することになりました。JEITAは、電子機器から電子材料まで、電子情報技術に関する幅広い分野を網羅する、より大きな業界団体です。この統合は、電子産業全体の効率を高め、国際的な競争力を強化することを目的としていました。

電子材料協会の活動はJEITAに引き継がれ、標準化や技術開発といった重要な業務は継続して行われています。たとえば、電子材料の規格統一や品質向上に向けた取り組み、次世代材料の研究開発支援などは、JEITAが中心となって進めています。また、電子材料協会が長年培ってきた技術や知識、そして人脈は、JEITAにしっかりと受け継がれています。これは、日本の電子産業にとって大変貴重な財産と言えるでしょう。

JEITAは、電子材料協会の精神を引き継ぎながら、常に変化する社会のニーズに応えるべく、電子情報技術産業の発展に貢献し続けています。そして、この統合は、日本の電子産業が国際的な競争の中で生き残り、発展していくための重要な一歩となったと言えるでしょう。

| 団体名 | 活動内容 | 統合・解散 |

|---|---|---|

| 電子材料協会(EMAJ) | 電子材料の研究開発、標準化、業界振興 | 2005年にJEITAに統合され解散 |

| 電子情報技術産業協会(JEITA) | 電子機器から電子材料まで、電子情報技術に関する幅広い分野を網羅 | EMAJの活動を継承 |

名称の由来

「電子材料技術協会」。この名称を耳にしたことがあるでしょうか。実はこの団体、以前は「EMAJ」という名前で活動していました。この「EMAJ」は略称で、正式名称は英語で「Electronic Materials Manufacturers Association of Japan」と言います。これを日本語に訳すと「日本の電子材料製造業者協会」という意味になります。

この名称には、電子材料を作る会社が力を合わせ、日本の電子産業を盛り上げていくという、協会の強い思いが込められていました。電子材料は、目には見えにくいけれど、あらゆる電子機器の中で重要な役割を担っています。例えば、スマートフォンやパソコン、テレビなど、私たちの生活に欠かせない様々な製品に使われています。これら電子機器の性能向上には、高品質な電子材料が欠かせません。

協会は、その名の通り、日本の電子材料メーカーを代表する団体として、設立当初から電子産業の発展に大きく貢献してきました。電子材料に関する技術情報の交換や標準化の推進、業界全体の意見集約など、様々な活動を通して、日本の電子産業を支えてきたのです。

その後、時代の変化とともに、協会の活動範囲も広がり、名称も現在の「電子材料技術協会」に変更されました。「材料」だけでなく、「技術」という言葉を加えることで、より幅広い技術分野をカバーし、将来を見据えた活動を展開していくという決意が込められています。

協会は、これからも電子材料と関連技術の発展を推進し、日本の産業全体の発展に貢献していくことでしょう。

| 旧名称 | EMAJ (Electronic Materials Manufacturers Association of Japan) (日本の電子材料製造業者協会) |

|---|---|

| 現名称 | 電子材料技術協会 |

| 目的/活動 |

|

| 対象 | 電子材料、関連技術 |

| 役割 | 日本の電子材料メーカーを代表する団体 |

解散後の影響と評価

電子材料工業会(略称材料工業会)が解散した後、その活動や役割は、電子情報技術産業協会(略称情報技術協会)に引き継がれました。材料工業会は電子部品の材料に着目した団体でしたが、情報技術協会はより幅広い電子情報技術産業全体を扱う団体です。そのため、情報技術協会は材料工業会の活動を引き継ぎながら、さらに大きな枠組みの中で電子産業の発展に貢献しています。

材料工業会が解散した後も、電子材料分野の規格統一や技術開発の取り組みは情報技術協会によって続けられています。これは、材料工業会の活動がいかに重要であったかを示すものであり、その功績は情報技術協会の活動を通して現在も生き続けていると言えるでしょう。

材料工業会の活動は、日本の電子材料技術の進歩に大きく貢献したと高く評価されています。特に力を入れて取り組んだのは、電子材料の品質向上と規格統一です。電子材料の品質が向上することで、電子機器全体の性能も向上します。また、規格が統一されることで、異なる製造元で作られた部品であっても互換性を持つため、生産効率が向上します。これらの取り組みは、日本の電子産業が世界の競争の中で優位性を保つ上で、大変重要な役割を果たしました。

材料工業会は解散しましたが、その精神と成果は情報技術協会に引き継がれ、日本の電子産業の発展を支え続けています。情報技術協会は、材料工業会の築き上げた基盤を活かしつつ、常に変化する技術革新に対応しながら、これからも電子情報技術産業の発展に貢献していくでしょう。

| 旧団体 | 新団体 | 活動内容 | 目的/成果 |

|---|---|---|---|

| 電子材料工業会(材料工業会) | 電子情報技術産業協会(情報技術協会) | 電子部品の材料に着目 電子材料の品質向上と規格統一 |

電子機器全体の性能向上 部品の互換性向上による生産効率向上 日本の電子産業の競争優位性確保 |

| 情報技術協会(材料工業会の活動を引き継ぎ) | より幅広い電子情報技術産業全体を扱う 材料工業会の活動を継承、発展 |

電子産業の発展 技術革新への対応 |

|

今後の展望

電子材料の技術は、まるで生き物のように絶えず変化し、進歩を続けています。人工知能やあらゆるものがインターネットにつながる時代において、電子材料には、これまで以上に高い性能と、より小さなサイズ、そしてエネルギー消費を抑える工夫が求められています。

これらの社会的な要求に応えるため、電子情報技術産業協会(JEITA)は、研究開発や技術の標準化といった活動を通して、日本の電子産業の発展に貢献していく役割を担っています。電子材料技術協会(EMAJ)がこれまで築き上げてきた確かな基盤を活かし、未来の電子産業を支える技術を生み出すことに、私たちは力を注いでいく必要があるでしょう。

世界の国々で技術開発の競争が激しくなる中で、日本の電子材料技術が持つ強みを守り続けるためには、たゆまぬ努力が欠かせません。材料の性能向上はもちろんのこと、環境への負荷を低減する新しい材料の開発も重要な課題です。資源を無駄なく活用する循環型社会の実現に向けて、材料のリサイクル技術の研究開発も積極的に進めていく必要があります。

さらに、大学や研究機関、企業間の連携を強化し、技術革新を加速させることも重要です。知恵と技術を結集することで、革新的な技術が次々と生まれる土壌を育むことができます。また、次世代を担う技術者の育成にも力を入れる必要があります。若い世代が電子材料技術の分野に興味を持ち、活躍できる場を広げることで、日本の電子産業の未来はより明るいものになるでしょう。私たちは、これらの取り組みを通して、世界をリードする電子材料技術を創造し、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

| 課題 | 取り組み | 目標 |

|---|---|---|

| 高性能化、小型化、省エネ化 | 研究開発、技術の標準化 | 日本の電子産業の発展 |

| 国際競争の激化 |

|

日本の電子材料技術の強みを維持 |

| 持続可能な社会の実現 |

|

世界をリードする電子材料技術の創造 |