機器をつなぐもの:インターフェース

ITを学びたい

「コンピューターと周辺機器などが接する部分」というのは、具体的にどういうことでしょうか?

IT専門家

そうですね。例えば、パソコンにプリンターを繋ぐ時のUSBの差込口の形や、データのやり取りの仕方などを定めたもののことです。 USB以外にも、HDMIケーブルでテレビとパソコンを繋ぐのも「接する部分」の一つです。

ITを学びたい

なるほど。じゃあ、ソフトウェアの場合はどんなものがありますか?

IT専門家

例えば、あるアプリのデータが他のアプリでも使えるように、データの受け渡しの方法を決めておくのもソフトウェアのインターフェースです。 アプリ同士がやり取りするための「共通の言葉」のようなものと考えてもいいでしょう。

interfaceとは。

コンピューターと周辺機器など、複数のものが繋がる部分の規格や仕様といった「繋ぎ目」のことについて説明します。この繋ぎ目があることで、それぞれが情報をやり取りできるようになります。この繋ぎ目は、大きく三つの種類に分けることができます。一つ目は、機器と機器を物理的に繋ぐための繋ぎ目で、これを「機器の繋ぎ目」と言います。二つ目は、複数のソフトウェアが情報をやり取りするための繋ぎ目で、これを「ソフトウェアの繋ぎ目」と言います。三つ目は、人間とコンピューターがやり取りするための繋ぎ目で、これを「利用者の繋ぎ目」と言います。この繋ぎ目は、本来は「境界面」や「接点」、「接続部分」といった意味を持つ言葉で、略して「繋ぎ目」と書かれることもあります。

情報のやり取り

計算機の世界では、様々な機械が情報をやり取りすることで複雑な仕事を実現しています。この情報伝達の仲立ちをするのが、接続仕様です。接続仕様は、機械同士が正しくつながり、情報を滞りなく交換するための規格や仕様を定めています。異なる製造元の機械であっても、接続仕様が共通であれば、互いに連携して動作することが可能になります。

たとえば、書類を作る際に文字を打ち込む入力装置、画面に表示する表示装置、印刷する印刷装置など、様々な機械が連携して動作しています。これらの機械は、それぞれ異なる役割を担っていますが、接続仕様を通じて情報をやり取りすることで、一つの作業を共同で行うことができます。

接続仕様には、様々な種類があります。例えば、映像を映すためのもの、音声を伝えるためのもの、情報を記録するためのものなど、それぞれの用途に合わせて規格が定められています。近年では、無線で情報をやり取りする接続仕様も普及しており、配線の手間を省き、より手軽に機械を接続することが可能になっています。

異なる言葉を話す人々が通訳を介して会話をするように、接続仕様は機械間の伝達を円滑に進めるための共通語の役割を果たしていると言えるでしょう。接続仕様によって、異なるメーカーの機械であっても互換性を持つことができ、利用者は自由に機器を選び、組み合わせることが可能になります。これにより、計算機システム全体の柔軟性と拡張性が向上し、より高度な処理を実現できるようになります。

種類

情報のやり取りをスムーズにするための接点、つまり境界面のことをインターフェースと言います。インターフェースには大きく分けて三つの種類があります。

一つ目は、機器同士を物理的につなぐためのものです。これは、ハードウェアインターフェースと呼ばれています。例えば、よく見かけるUSBやHDMIケーブルを思い出してください。機器同士をつなぐための形や、信号の送受信の仕方といったことが、あらかじめ決まっているからこそ、私たちはパソコンに様々な機器を簡単に接続できるのです。このあらかじめ決められた規格こそがハードウェアインターフェースです。規格が統一されていることで、異なる会社が作った機器同士でも問題なく接続できるようになっています。

二つ目は、目に見えないソフトウェア同士が情報をやり取りするためのものです。これはソフトウェアインターフェースと呼ばれています。プログラムは、他のプログラムが持つ機能を使うことができます。この時、どのような手順で、どのような形でデータを受け渡すのかといった取り決めが必要です。これがソフトウェアインターフェースです。ソフトウェアインターフェースのおかげで、開発者は複雑な機能を一から作る必要がなく、既存のプログラムを活用して効率的に開発を進めることができます。

三つ目は、人と機械がやり取りするためのものです。これはユーザーインターフェースと呼ばれています。キーボードやマウス、画面表示といった、私たちが機械を操作したり、機械の状態を把握したりするための仕組み全てがユーザーインターフェースです。ユーザーインターフェースは使いやすさが重要になります。分かりやすく、操作しやすいように設計されていなければ、機械を使うこと自体が難しくなってしまいます。

このように、インターフェースには三つの種類があり、それぞれ異なる役割を持っています。しかし、どのインターフェースも円滑な情報伝達のために重要な役割を果たしているという点では共通しています。ハードウェアインターフェースがなければ機器は接続できませんし、ソフトウェアインターフェースがなければプログラムは連携できません。ユーザーインターフェースがなければ、私たち人間は機械をうまく扱うことができません。インターフェースは、私たちが機械を快適に利用するために欠かせない存在なのです。

| インターフェースの種類 | 説明 | 例 | 役割 |

|---|---|---|---|

| ハードウェアインターフェース | 機器同士を物理的につなぐための規格 | USB, HDMI | 異なる会社が作った機器同士でも問題なく接続できるようにする |

| ソフトウェアインターフェース | ソフトウェア同士が情報をやり取りするための手順やデータ形式の取り決め | API | 開発者が複雑な機能を一から作る必要がなく、既存のプログラムを活用して効率的に開発を進めることができるようにする |

| ユーザーインターフェース | 人と機械がやり取りするための仕組み | キーボード, マウス, 画面表示 | 人間が機械を快適に利用できるようにする |

ハードウェアの接続

機械同士をつなぐ部分は、パソコンに色々な機器を接続するためにとても重要です。例えば、書類を印刷する機械や文字を入力する盤、画面上で矢印を動かす道具、外付けの記憶装置などは、それぞれ決められた方法でパソコンとつながっています。

近年では、速い速度で情報を送ることができる接続方法や、きれいな映像を送ることができる接続方法が広く使われています。このような接続方法の進化は、パソコンの性能向上と深く関わっています。より難しい処理や、よりリアルな表現を可能にしているのです。

例えば、速い接続方法のおかげで、たくさんの情報を短い時間で送ることができるようになりました。そのため、動画を編集したり、立体的な絵を作ったりする作業が、以前よりもずっと速くできるようになりました。また、きれいな映像を送る接続方法によって、映画のような高画質映像を大きな画面で楽しむことができるようになりました。このように、接続方法の進化は私たちの生活をより豊かに、便利にしています。

接続部分の形や種類も時代と共に変化してきました。以前は色々な形の接続部分がありましたが、最近は同じ形の接続部分で色々な機器を接続できるようになってきています。このように、様々な機器を一つの接続方法でつなぐことができるので、パソコンの周りが配線だらけになることも減り、見た目もすっきりします。今後も新しい接続方法が登場し、パソコンと周辺機器の関係はさらに進化していくでしょう。

| 接続方法の重要性 | パソコンと様々な機器(プリンター、キーボード、マウス、外付け記憶装置など)を接続するために不可欠 |

|---|---|

| 近年における接続方法の進化 | 高速データ転送、高画質映像転送が可能に |

| 接続方法の進化とパソコン性能向上の関係 | 高度な処理、リアルな表現の実現に貢献 |

| 高速データ転送のメリット | 動画編集、3Dグラフィック作成の高速化 |

| 高画質映像転送のメリット | 映画のような高画質映像を大画面で楽しめる |

| 接続方法の進化による生活への影響 | 生活の質の向上、利便性の向上 |

| 接続部分の形状の変化 | 多様な形状から、共通の形状へ変化 |

| 共通形状のメリット | 様々な機器を一つの接続方法で接続可能、配線整理、見た目スッキリ |

| 今後の展望 | 新しい接続方法の登場、パソコンと周辺機器の関係性の進化 |

ソフトウェア間の連携

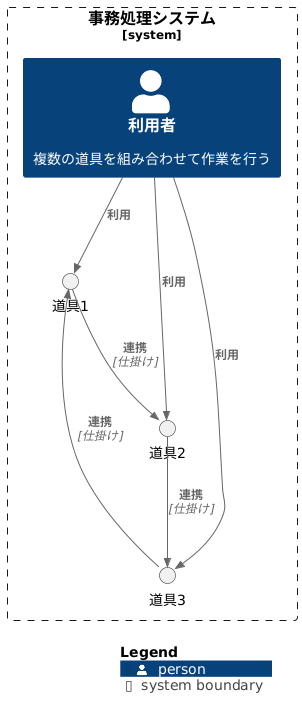

幾つもの道具を組み合わせることで、複雑な仕事も効率よくこなせるようになります。複数の事務処理用の道具を連携させるために必要なのが、道具同士をつなぐ仕掛けです。この仕掛けがあるおかげで、それぞれの道具が別々に動いていても、情報をやり取りして、協力して動くことができます。

例えば、計算用の道具で作った図表を文章作成用の道具に貼り付けたい時、この仕掛けが橋渡し役を果たします。それぞれの道具の中身がどのように動いているかは違いますが、この仕掛けを通して情報を共有することで、連携した動きを実現できます。

この仕掛けは、異なる道具同士を滑らかにつなぐ潤滑油のような役割を果たします。異なる形式の情報を翻訳し、互いに理解できる形に変換することで、情報の行き来をスムーズにします。これにより、利用者は複数の道具を組み合わせて、より複雑な作業を効率的に行うことができます。

まるで大きな機械を作るための歯車のように、それぞれの道具が噛み合って、大きな仕組みを作り上げています。一つ一つの道具は、それぞれの役割に特化していますが、連携することで、より大きな力を発揮します。例えば、顧客管理の道具と販売管理の道具が連携することで、顧客の購買履歴に基づいた販売戦略を立てることができます。このように、道具同士の連携は、全体としての効率性や生産性を高める上で不可欠な要素となっています。

今後、様々な道具が開発され、より複雑な連携が求められるようになるでしょう。そのため、道具同士をつなぐ仕掛けの重要性はますます高まっていくと考えられます。より柔軟で、より効率的な連携を実現するために、技術の進歩が期待されます。

人と計算機

人は、計算機を使うために、計算機とやり取りをするための入口が必要です。これを、人と計算機の境界面、つまり、接点という意味で、人と計算機の境界面と呼びます。この境界面が、より使いやすくなることで、誰もが計算機を簡単に使えるようになりました。

昔は、計算機を使うには、専門的な命令を文字で入力する必要がありました。これは、まるで専門家だけが使える特別な道具のようでした。しかし、図形を使った境界面、つまり、絵や図を使って操作できるものが登場したことで、状況は大きく変わりました。小さな矢印を動かす道具を使って、画面上の絵や図、そして一覧から選び出すことで、計算機に指示を出せるようになったのです。これにより、計算機を使うのがとても簡単になりました。

近年では、画面に直接触れる、あるいは、声で指示を出す方法も広く使われています。画面に触れるだけで操作できるのは、直感的で分かりやすい方法です。また、声で指示を出すことで、文字を入力する手間も省けます。このような、より感覚的に操作できる境界面の登場によって、計算機はますます身近な存在となりました。

人と計算機の境界面の進化は、計算機を誰もが気軽に使える道具に変え、情報化社会の発展に大きく貢献しました。専門家だけでなく、子供からお年寄りまで、誰もが計算機を使って様々な情報にアクセスし、コミュニケーションを取り、生活を豊かにできるようになったのです。

今後、人と計算機の境界面は、さらに快適で使いやすいものへと進化していくでしょう。例えば、考えるだけで計算機を操作できるようになったり、まるで人と話すように自然に計算機とやり取りできるようになるかもしれません。このような、より自然で直感的な境界面の開発は、これからも重要な課題であり続けるでしょう。

| 時代 | 人と計算機の境界面 | 特徴 | 影響 |

|---|---|---|---|

| 昔 | 文字入力による専門的な命令 | 専門家向け | 限定的な利用 |

| 過去〜現在 | 図形を使った境界面 (GUI) | 絵や図、一覧から選択 | 利用の拡大、簡素化 |

| 現在 | タッチパネル、音声入力 | 直感的、簡単 | 誰もが利用可能に |

| 未来 | 思考操作、自然言語処理 | 自然、直感的 | 更なる利便性向上 |

まとめ

機器と機器、あるいは機器と人との間で情報をやり取りするために必要なのが、繋ぎ目の役割を果たすインターフェースです。まるで人と人が言葉を交わすように、異なる種類の機械同士が情報を正しく受け渡しするためには、共通の約束事が必要です。この約束事を定めたのがインターフェースであり、情報化社会を支える重要な役割を担っています。

例えば、パソコンに周辺機器を接続する場合を考えてみましょう。マウスやキーボード、プリンターなど、様々な機器がパソコンと情報をやり取りしていますが、それぞれ接続方法やデータの送受信方法が異なります。しかし、適切なインターフェースが備わっていれば、これらの機器は問題なくパソコンと連携して動作することができます。

インターフェースは、ハードウェアだけでなく、ソフトウェアにも重要な役割を果たします。異なるソフトウェア同士が連携して動作するためにも、インターフェースは欠かせません。例えば、ある表計算ソフトで作成したデータを、別の文書作成ソフトに貼り付ける場合、データの形式が一致していなければ正しく表示されません。インターフェースがデータの互換性を保証することで、スムーズな連携が可能になります。

また、人間とコンピューターの接点となるインターフェースは、使いやすさが求められます。分かりやすい画面表示や操作方法によって、誰もがコンピューターを快適に利用できるようになります。近年では、音声認識やジェスチャー操作など、より直感的なインターフェースも登場し、私たちの生活をより便利にしています。

技術の進歩は、インターフェースの進化にも繋がっています。より高速なデータ伝送や、複雑な情報のやり取りを可能にする新しいインターフェースが次々と開発されています。今後、仮想現実や拡張現実といった技術が発展していく中で、インターフェースはますます重要な役割を担っていくでしょう。私たちの生活をより豊かに、より便利にしてくれる、インターフェースの更なる進化に期待が高まります。

| インターフェースの役割 | 具体例 |

|---|---|

| 機器と機器、機器と人との情報やり取り | 人と人の言葉のように、異なる機械同士が情報を正しく受け渡しするための共通の約束事 |

| ハードウェアにおけるインターフェース | パソコンにマウス、キーボード、プリンターなど周辺機器を接続。それぞれの接続方法やデータ送受信方法が異なっても連携動作が可能 |

| ソフトウェアにおけるインターフェース | 異なるソフトウェア間の連携。表計算ソフトのデータを文書作成ソフトに貼り付ける際のデータ形式の互換性を保証 |

| 人間とコンピューターの接点 | 使いやすさが重要。分かりやすい画面表示や操作方法、音声認識やジェスチャー操作など |

| 技術進歩とインターフェースの進化 | 高速データ伝送、複雑な情報やり取り、仮想現実/拡張現実への対応など |